土壤地带性

土壤地带性指土壤在空间上与大生物气候条件的变化相适应而呈带状分布的规律性。土壤地带性现象是由俄国学者B·B·道库恰耶夫(B·B·докучaев,1846~1903)首先发现和确定的,并因此建立了土壤地带性学说。

基本介绍

- 中文名:土壤地带性

- 外文名:soil zonality

- 类型:生物气候条件呈带状分布的规律性

- 提出者:俄国学者B·B·道库恰耶夫

- 提出时间:1846~1903

- 分类:经度和纬度地带性

释义

土壤地带性指土壤在空间上与大生物气候条件的变化相适应而呈带状分布的规律性。土壤地带性现象是由俄国学者B·B·道库恰耶夫(B·B·докучaев,1846~1903)首先发现和确定的,并因此建立了土壤地带性学说。

分类

土壤分布的地带性包括水平地带性与垂直地带性。

水平地带性

水平地带性主要指纬度地带性,即土壤地带大致沿纬线方向延伸,按纬度方向逐渐变化的规律。产生的原因是太阳辐射在球形地表分布不均,造成不同纬度上热量的差异,从而引起温度、降水等气象要素自赤道向两极呈规律性变化,与此相应地引起生物、土壤呈带状分布。土壤地带又受到海陆分异的影响,因距海远近不同,气候的乾湿状况不同,导致生物、土壤地带大致沿经线方向延伸,按经度方向由沿海向内陆变化的规律,广义上称之为经度地带性。

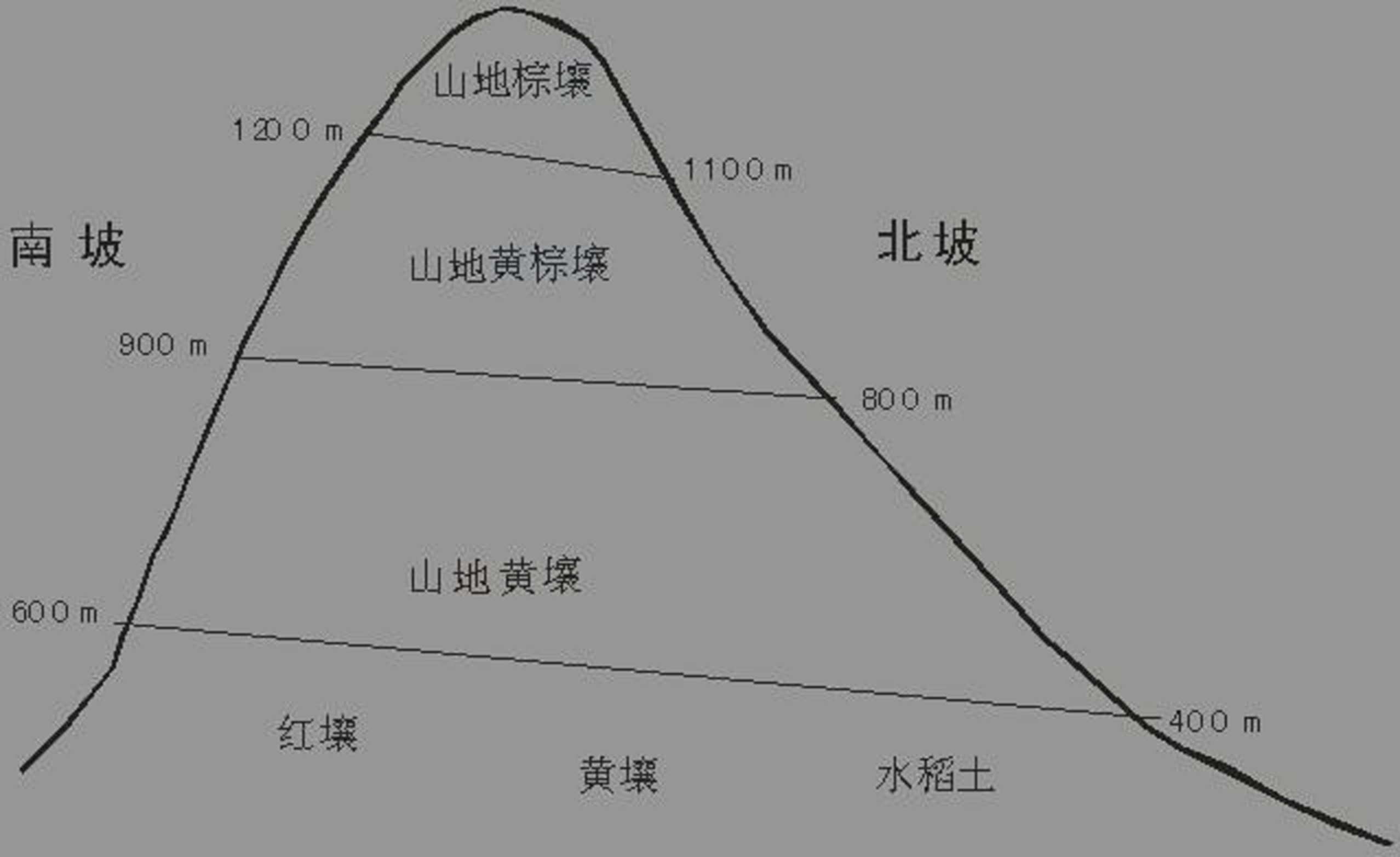

垂直地带性

土壤垂直地带性是山地土壤随海拔高度不同而变化的规律,是在水平地带性的基础上发展起来的。在不同水平地带内,土壤的垂直带谱不同。土壤垂直地带只有在山体具有一定高度时才能表现。

山地土壤的垂直带谱与其以北的纬度带谱虽然有类似的特徵,但由于地形条件、水热条件和植被条件等差异较大,土壤的发育过程、土壤特性有较大的差异。一般说来,山地土壤具有粗骨性、薄层性、层次过渡不明等特点,是与之对应的纬度地带性土壤的一种特殊变态。由于土壤分布的经度地带性和垂直地带性产生的原因不同于土壤分布的纬度地带性,如今一些学者认为这两种分异规律并非地带性规律,故相应地称为经度省性和土壤的垂直带性。

我国情况

纬度地带性

我国土壤水平地带性分布,在东部湿润、半湿润地区,表现为自南向北随着气温带而变化的规律,大体上说热带为砖红壤,南亚热带为赤红壤,中亚热带为红壤和黄壤,北亚热带为黄棕壤和黄褐土,暖温带为棕壤和褐土 ,温带为暗棕壤,寒温带为漂灰土,其分布与纬度基本一致。但也出现以下例外。

1、青藏高原

高大山体阻碍了亚热带森林土壤向西部延伸,高原特有的草毡土、莎嘎土代替了红壤或黄壤,只在高原边缘山地保留了此类土壤的痕迹。

2、东北地区

从山东半岛以北至东北的黑龙江,由于受山体走向的影响,使东西方向延伸的土壤发生偏移,呈北东---南西走向,从西北向东南依次分布着棕色针叶林土,暗棕壤和棕色森林土。

这就是说,我国东北地区、东部沿海地区,从北至南森林土壤纬度地带性分布的规律是:棕色针叶林土(棕色泰加林土、灰化土)—暗棕壤—棕壤—黄棕壤—红壤、黄壤—赤红壤—砖红壤。

经度地带性

在北部乾旱半乾旱区域,表现为随着乾燥度而变化的规律,东北的东部乾燥度小于1,新疆的乾燥度大于4,自东向西依次为暗棕壤、黑土、灰黑土、黑钙土、栗钙土、灰钙土、灰漠土、灰棕漠土,其分布与经度基本一致。这种变化主要与距离海洋的远近有关。距离海洋越远,受潮湿季风的影响越小,气候越乾燥;距离海洋越近,受潮湿季风的影响越大,气候越湿润。由于气候条件不同,生物因素的特点也不同,对土壤的形成和分布必然带来重大的影响。

影响因素

土壤地带性学说认为土壤的发生、发展和分布,在生物因素为主的诸成土因素综合影响下,呈现与气候带相适应的地性现象。表现为成土过程、土壤性状与各自然地理要之间存在着相互联繫和制约。不论风化壳类型,矿物的迁移和转化,有机质的分解、合成和累积,以及物的淋溶和澱积等,均与生物、气候条件相一致。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯