土壤发生层

简称土层,为土壤剖面上表现出的水平层状构造。反映了土壤形成过程中物质的迁移、转化和累积的特点。其野外鉴定特徵主要包括土壤颜色、质地、结构、鬆紧度和新生体等。随着土壤形成过程的进行,成土母质发生层次分异,形成不同的土壤发生层。在同一发生层中,成土过程进行的淋溶、澱积、机械淋洗等作用的方式和强度基本一致,并反映在土层的形态特徵上,如颜色、结构、质地、有机质、紧实度、新生体等。因此,各种土壤发生层都具有其特有的形态学特徵。

基本介绍

- 中文名:土壤发生层

- 外文名:Soil occurrence layer

- 简称:土层

- 类型:水平层状构造

- 表现:物质的迁移、转化和累积

- 鉴定特徵:土壤颜色、质地、结构等

- 关联:成土过程

基本解释

随着土壤形成过程的进行,成土母质发生层次分异,形成不同的土壤发生层。在同一发生层中,成土过程进行的淋溶、澱积、机械淋洗等作用的方式和强度基本一致,并反映在土层的形态特徵上,如颜色、结构、质地、有机质、紧实度、新生体等。因此,各种土壤发生层都具有其特有的形态学特徵。如淋溶过程形成淋溶层,机械淋洗过程形成黏化层,潜育化过程形成潜育层等。儘管各种成土过程都发生在土体中的特定层位,但是都与整个土体上下层具有相应的联繫,如澱积层上部必然有一个物质向下迁移的淋溶层灰化过程中的铁、铝向下移动,使土层中的二氧化硅相对富积,成为灰白淋溶层——漂白层,其下必然产生一个铁、铝聚积的灰化澱积层。不同土壤发生层的排列形式构成了各种土体构造,也是各种土壤类型的形态标誌。

类型

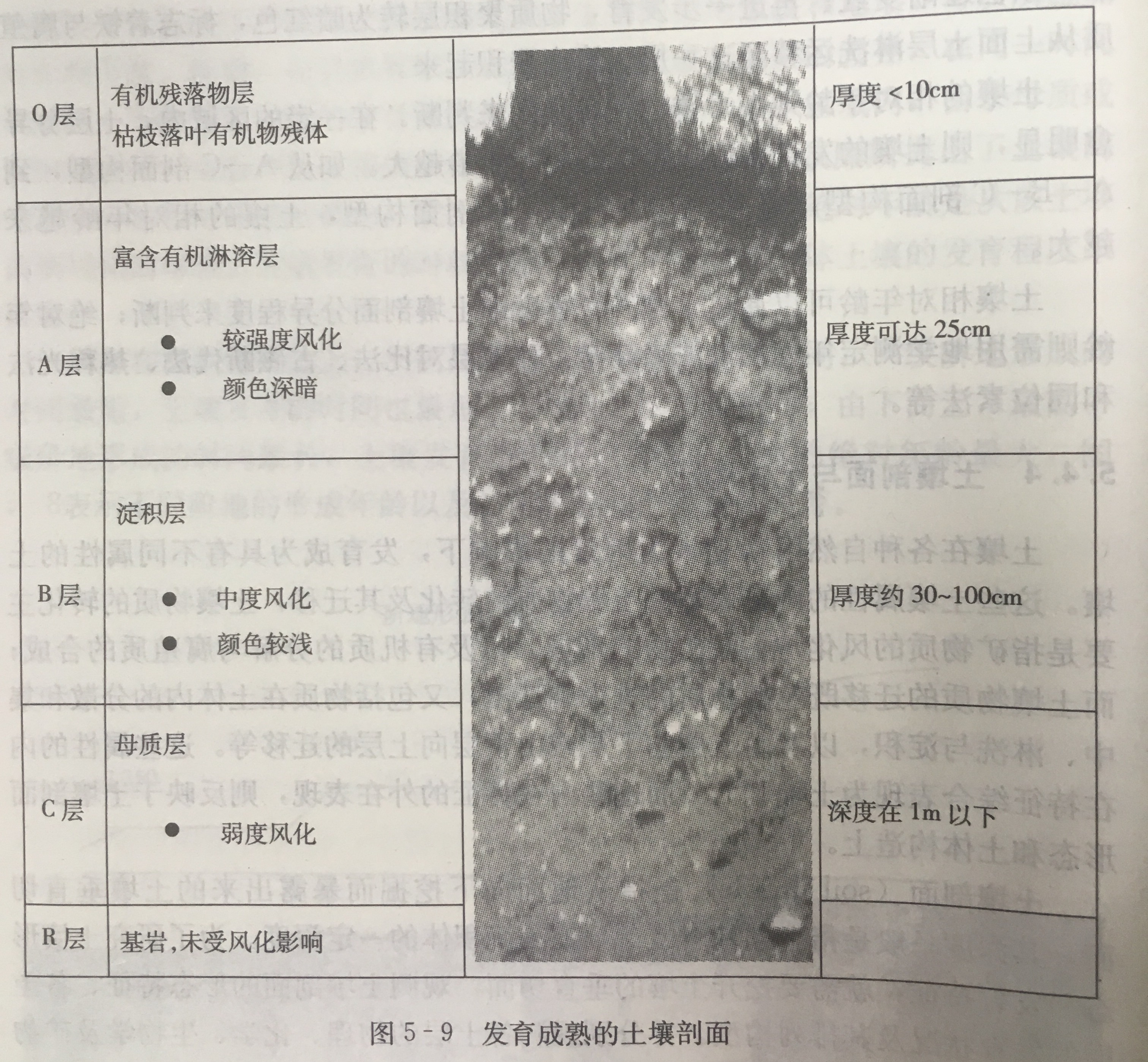

19 世纪末,俄国土壤学家道库恰耶夫最早把土壤剖面分为三个发生层,即:腐殖质聚积表层(A)、过渡层(B)和母质层(C)。后来有研究者又提出许多新的命名建议,土层的划分也越来越细。但基本土层命名仍不脱离道库恰耶夫的 ABC 传统命名法。自从1967 年国际土壤学会提出把土壤剖面划分为: 有机层 (O) 、 腐殖质层 (A) 、淋溶层(E)、澱积层(B)、母质层(C)和母岩(R)等六个主要发生层以来,经过一个时期套用,我国近年来在土壤调查和研究中也趋向于採用O、A、E、B、C、R 土层命名法。主要发生层的含义阐述于下。

O 层:指已分解的或未分解的有机质为主的土层。它可以位于矿质土壤的表面,也可被埋藏于一定深度。

A 层:形成于表层或位于 O 层之下的矿质发生层。土层中混有有机物质,或具有因耕作、放牧或类似的扰动作用而形成的土壤性质。它不具有B、E 层的特徵。

E 层:硅酸盐粘粒、铁、铝等单独或一起淋失,石英或其他抗风化矿物的砂粒或粉粒相对富集的矿质发生层。E 层一般接近表层,位于 O 层或A 层之下,B 层之上。有时字母 E 不考虑它在剖面中的位置,而表示剖面中符合上述条件的任一发生层。

B 层:在上述各层的下面,并具有下列性质:

① 硅酸盐粘粒、铁、铝、腐殖质、碳酸盐、石膏或硅的澱积;

② 碳酸盐的淋失;

③残余二、三氧化物的富集;

④有大量二、三氧化物胶膜,使土壤亮度较上、下土层为低,彩度较高,色调发红;

⑤具粒状、块状或稜柱状结构。

C 层:母质层。多数是矿质层,但有机的湖积层也划为 C 层。

R 层:即坚硬基岩,如花岗岩、玄武岩、石英岩或硬结的石灰岩,砂岩等都属坚硬基岩。

G 层(潜育层):是长期被水饱和,土壤中的铁、锰被还原并迁移,土体呈灰蓝、灰绿或灰色的矿质发生层。

P 层(犁底层):由农具镇压、人畜践踏等压实而形成。主要见于水稻土耕作层之下,有时亦见于旱地土壤耕作层的下面。土层紧实、容重较大,既有物质的淋失,也有物质的澱积。

J 层(矿质结壳层):一般位于矿质土壤的 A 层之上,如盐结壳、铁结壳等。出现于 A 层之下的盐盘、铁盘等不能叫做 J 层。

凡兼有两种主要发生层特性的土层,称过渡层,如 AE、BE、EB、BC、CB、AB、BA、AC、CA 等,第一个字母标誌占优势的主要土层。若来自两种土层的物质互相混杂, 且可明显区分出来, 则以斜竖“/”表示, 如 E/B、B/C。

主要削状描述

在描述土壤发生层的发育特徵时,常用下标字母来表示该发生层的主要削状。如Bt表示该澱积层有明显的黏化现象,是一个黏化层。Btg表示该层不心有黏化现象,还进行氧化还原过程。用来修饰主要土壤发生层的小写字母及其含义如下:

b:埋藏或重叠土层。

c:结核状物质积累。常与表明结核化学成分的字母连用,如Bck表示碳酸钙结核澱积层。

g:氧化还原过程所形成的土层,有锈纹、锈斑或铁、锰结核。

h:矿质土层中有机质的自然累积层,如Ah是在自然状态下未被人为耕作扰动的土层。

k:碳酸盐的累积,与钙积过程有关。

m:指被胶结、固结硬化的土层,常与表示胶结物的化学性质的字母连用,如Bmk表示碳酸盐胶结的石灰结磐层。

n:钠的累积,Btn表示硷化层。

p:经耕作或其他措施扰动的土层,如Ap表示耕作层。

q:次生硅酸盐的聚积层,如Bmq表示B层已为硅酸盐胶结成硅化层。

r:地下水引起的强还原作用产生蓝灰色的潜育化过程。

s:指铁、铝氧化物的累积层。

t:黏粒聚积的土层。

w:指B层中就地发生了结构、颜色、黏粒含量变化,而非澱积性土层。

x:脆磐层。土体呈中、弱结持性,结构体或土块受压时会脆裂,乾时呈硬性或极硬结持性。通常为斑纹杂色,不易透水,呈粗糙的多面体或稜柱体。

y:在乾旱条件下发生的石膏淋溶澱积产生的石膏聚积层。

z:盐分聚积层。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯