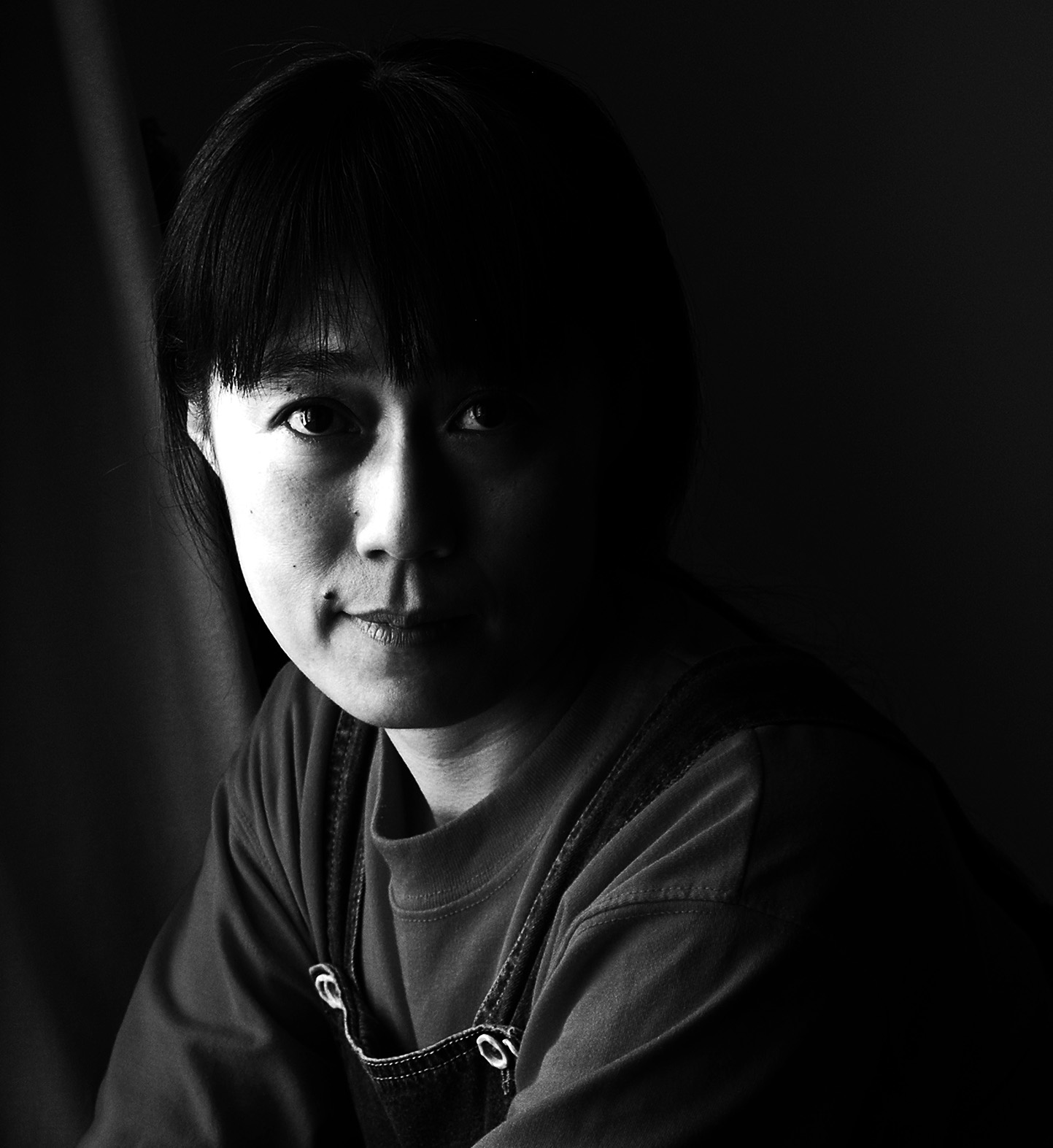

巴荒

巴荒(本名蔡蓉),藏名:才让拉姆(塞仓活佛赐)。以油画创作为主的跨界艺术家。中国美术家协会会员、北京作家协会会员,正高职称。曾任北京女美术家联谊会副会长、北京油画学会理事。是文革恢复全国美展后获得全国第二届青年美展全国奖的北京女油画家;是中国(80年代)一个独闯西藏阿里无人区、以边行边画边拍摄边考察、以生命体验和文化思考完成艰苦的艺术与人生壮举,并以超越自我与西藏人文的厚重艺术着作的女艺术家,曾一度引发“巴荒现象”的思考;也是央视东方时空“东方之子”栏目开播以来受到重点採访和关注的中国女油画家。

基本介绍

- 中文名:巴荒

- 别名:(原名:蔡蓉)藏名:才让拉姆

- 国籍:中国

- 民族:汉族

- 毕业院校:中央戏剧学院

- 代表作品:《藏人肖像》《母亲的圣殿》《冈底斯》等

艺术经历

50年代生于成都,籍贯厦门。

中央戏剧学院77级舞美系舞美设计专业毕业。大学就读期间,油画创作《流》斩获1980-81年第二届全国青年美展铜奖;1981年毕业,获学士学位,留本学院任教;1984年调入中国电影艺术研究中心(中国电影资料馆)做美编;1985-1987年借调中国艺术研究院美研所,任中国美术报的执行编辑兼记者工作,参与中国85‘新潮美术运动,采编新潮版并写下《“重複”与“悲剧”──三、四十年代与八十年代中国现代艺术思潮比较》、《西藏热》等为文摘报转载的美术时评。

自1980年大学在读期间起就自费到陕西古代遗址走访,1985年自费赴四川大凉山/川滇泸沽湖/云南滇西北等地游历考察;1987-88两年间四次进西藏考察,并参加中央讲师团援藏任日喀则师校美术教员从事艺术教学活动,其间曾三次独往西藏偏远的西北部阿里,对藏西北部古代文化深入调查,拍摄西藏的自然和人文,收集和整理西藏传统文化艺术;1992再度赴四川大凉山地区(彝族和木里藏族)文化艺术考察;1995赴云南西部少数民族地区文化考察(关注当地佤族和傈僳族地区的基督教文化的影响和现状);1996-1999年间,赴甘南藏区和阿坝藏区及再度赴泸沽湖模梭人地区深入艺术和人文考察。

1995年因出版《阳光与荒原的诱惑》,以画家身份接受CCTV《东方之子》“中国杰出女性”的专访;1996年受“英美中之家”的英国作家Ms.Olivia Cox-Fill邀请赴英国文化访问并举办个人艺术展;1998因出版《西藏古文明之旅》斩获台湾新闻出版最高奖“金鼎奖”而赴台湾文化交流访问,先后受邀在台北耕辛文教院和“汉声文化”举办《阳光灿烂的生命之旅,探看西藏古文明》幻灯讲座等,并应邀个人参访李熬、李贤文、黄永松、李再钤、林谷芳等台湾文化学者、出版人和艺术家。

2000建立纯艺术人文的“巴荒艺术工作室”个人艺术网站,自费经营10年。2002-2005间,受邀到北京大学、中央戏剧学院、吉利大学、中艺影像学校及行摄匆匆书吧等举办西藏体验和个人艺术作品的文化交流讲座;2006开始精力集中于油画创作,同年受邀赴香港参加《唯美中华》油画展并为之剪彩;2007年始在北京东四十条南新仓国际大厦建实体巴荒工作室;2008受邀赴港参加个人油画展开幕剪彩仪式;2009年在蟹岛西建巴荒画室;2010年在环铁艺术城建巴荒画室;同年受邀参加中国美协组织的画家採风团赴新疆写生採风;2012-13数度赴重庆做母系家族寻根文化与历史调查,以追寻生命之源介入绘画及多种艺术创作.....现移居宋庄巴荒工作室。

具有操作多门艺术技能为同一艺术母题创作服务的能力。创作主以油画,并涉猎于文学和摄影等领域;油画以肖像为主,画风冷峻,重精神品格。油画作品《流》《藏人肖像》《冈底斯》《穿彝族装的肖像》《彝族人肖像》《母亲的圣殿》等代表作,为中国美术馆和义大利、英国、新加坡及香港地区等文化机构与学者和私人收藏。

参展经历年表

1980-81 第二届全国青年美展 中国美术馆

1985 北京十一月画展 民族文化宫

1989第七届全国美展 中国美术馆

1990 中国首届风景油画大展 中国历史博物馆

1990 中国风情油画大展 北京东方画廊

1995中国女美术家作品展 中国美术馆

1995 中华女画家邀请展 中国美术馆

1996 巴荒艺术作品个展英国伦敦

1996 夏季联展 英国伦敦

1997 北京·香港女画家97联展 中国美术馆

1999 中国文化周华盛顿

2002 中国女画家提名展 北京艺森

2002 《巴荒·1987》受邀参加第二届平遥国际摄影节 山西平遥

2004中国当代名家人物油画作品展 北京艺森

2005东方美术家作品交流展(中日联展) 中国历史博物馆

2006 《唯美中华》中国画家油画展 香港La Vong画廊(雅坊艺苑)

2007 中国油画名家学术邀请展” 北京首都博物馆

2008 《复兴与回归》巴荒油画个展 香港La Vong画廊(雅坊艺苑)

2008 第8届世界女艺术家联展中国美术馆

2008 中国北京第3届国际美术双年展中国美术馆

2009 灵感高原·中国绘画作品展 中国美术馆

2009 雪域高原·中国绘画作品展 义大利米兰等地巡展

2009 现在时——六人艺术作品展 酒厂艾纵空间

2010 阳光新疆 中国军事博物馆

2010 《百年如歌》女美术家邀请展 炎黄艺术馆

2011 天山南北 中国美术馆

2011 徽州印象——六人作品展 北京凝烟阁美术馆

2013 中国当代女性美术名家作品展 中国妇女儿童博物馆

2013 七女子画展 今日美术馆

2014 《献给母亲的歌》中国女美术家提名邀请展 中国文联

2015 巴蜀情韵 北京大学

2015 开放空间——国际当代艺术展 中国政法大学

2016 走出牡丹亭:中国当代女性艺术展 俄国圣彼得堡俄罗斯民族博物馆

所获荣誉

1981 油画《流》获“第二届全国青年美展”铜奖,作品为中国美术馆收藏

1986受娉为四川《红、黄、兰画会》常务理事

1995 油画作品《藏人肖像》为中国美术馆收藏

1997 散文《阳光与荒原的诱惑》8-10月榜登全国文科类十大畅销书排行榜

1997 北京青年报“书坊”7月15日将散文《阳光与荒原的诱惑》列为北京高中生暑假十部推荐读物之一;

2006 因其对西部文化的贡献和社会影响,中国国家地理总第552期《中国人的景观大道》珍藏版,在封面印製:“巴荒专阅”赠送巴荒;

2007 中国国家地理总第564期《塞北 西藏》珍藏版于封面印製“巴荒专阅”赠送巴荒;

2008 油画《冈底斯》(三联组画)为中国美术馆收藏

2008-2012任北京女美术家联谊会副会长

2008-2012 任北京油画学会理事

2009 中国国家地理总第588期《发现中国》珍藏版于封面印製“巴荒专阅”赠送巴荒;

2010 油画作品《日月潭记忆》为中国妇女儿童博物馆收藏

作品欣赏

着作座谈会

一、《阳光与荒原的诱惑》首发座谈会

《阳光与荒原的诱惑》的出版,先后有国内和海外逾百余家新闻机构作过有关评论和深度报导。

二、巴荒《废墟与辉煌》座谈会

相关报导

A、电视电台报导:

1991 CCTV“十二演播室”专题採访报导“蔡蓉和她的油画”

1995CCTV“东方之子”三八特别节目:“中国十位杰出女性专访”―《画家蔡蓉》1995年3月10 日播出;

1995CCTV“半边天”栏目“一个女人的故事” 3月13日播出专访《寻找青鸟——画家蔡蓉》

1995 CCTV“半边天”栏目“95话题”2月17日播出专访《献给20世纪的特别礼物》:画家巴荒的《阳光与荒原的诱惑》

1995 四川有线电视台“妇女儿童频道”“女性世界” 5月29日播出《巴荒的故乡情》;

1995 四川有线电视台 “黄金十频道” 5月20日播出当日新闻《巴荒在蓉签名售书》;(同日新闻实况採访的还有四川电视台及省市各大报刊及广播电台)

1995 成都经济电视台“33频道”“女人有约”栏目5月29日举办成都文化人专题座谈“《阳光与荒原的诱惑》与作者”;

1995北京电视台专题部“女性传真”9月4日播出“人生跋涉”有关三位杰出女性(郑小英、蔡蓉、王晓棠)的报导;

1997 北京电视台(BTV)8月?日“色彩空间”栏目播出《画家蔡蓉》;

1998 云南经济广播电台5月9日电话访谈:关于巴荒的西藏情结

2000 CCTV“读书.时间”12月2日专题採访介绍“《废墟与辉煌》和作者巴荒”

2002 山西电视台 9月于“平遥国际摄影节”现场採访《巴荒·1987》展作者

2002 黄河电视台 9月于“平遥国际摄影节”现场採访《巴荒·1987》展作者

2003 黑龙江电视台 “近距离”栏目1月15日播出《巴荒——油画的寻梦人》

2004 CCTV“西部频道”“恋恋西部”4月14日,专题採访报导《20大经典告白之一:巴荒·阳光与荒原的诱惑》

2004 CCTV “西部情怀”9月?日专题採访报导:《画家巴荒》

自1995年以来,採访报导过的省市级电视广播台还有四川电视台、浙江电视台、湖北电视台、河北电视台、中央人民广播电台、北京广播电台、上海东方广播电台、四川经济广播电台等;

自2004后为封闭创作谢绝电视採访。直到2010年之后才偶尔接受电视採访(2011年接受西藏卫视採访等)

B、报刊杂誌报导(选录):

1989 新闻三昧 12期张楠文《蔡蓉和她的作品》及《蔡蓉西藏摄影》;

1990中国日报“文化版”12月杨毅文《艺术家蔡蓉的新风格:宁静与悲剧》;

1993 文艺报12月18日“文艺评论”版冯博一文《思索生命的实在――我看蔡蓉的油画》;

1995中国日报“文化版”1月27日易舒文《展现西藏雄浑的摄影画册》;

1995人民日报“副刊”2月13日黄宗英文《莽苍苍问巴荒》;

1995光明日报“文化周刊”4月5日卫罡文《博大的荒原祭奠 炽烈的太阳颂》;

1995文汇报“笔会”专刊4月13日《阳光与荒原的诱惑》(名家评谈);

1995美术家通迅第5期 “通迅报导”《阳光与荒原的诱惑》首发座谈会名家发言摘要;

1995雄狮美术 (台湾)第5期《巴荒大型摄影散文集《阳光与荒原的诱惑》》;

1995文艺报“艺术评论”7月1日陶咏白文《追寻生命-读巴荒“阳光与生命的诱惑”的启示》;

1995 中国文化报“文化周末”5月19日冯亦代文《自然与灵魂的合唱――读巴荒《阳光

与荒原的诱惑》》;

1995 四川日报1月22日史唯文《虔诚的童话――读蔡蓉的画册“阳光与荒原的诱惑”》

1995中国妇女(英文)9期《女人与自然――三个女性谈她们的体验》(蔡蓉、张海迪等);

1995书与人第5期“本刊专稿”李辉文《走向巴荒的世界》、郁风书信《致巴荒》;

1995 四川画报7月期杨东力文《蔡蓉――一只飞翔的青鸟》;1995 环球青年12月总第15期王峰文《生命的高度》;

1997 中国图书商报10月3日报导散文《阳光与荒原的诱惑》为97年8月全国图书畅销排行榜文艺类十大畅销书之一;

1997 北京青年报6月16日余绍文报导《在阳光与荒原的诱惑下写就大散文》;

1997 人民政协报12月27日陈墨文《寻找“青鸟”的痴孩子--巴荒和她的书》;

1998 中国图书商报5月1日宏文《“西藏古文明之旅”获台湾出版最高奖项》;

1998 工人日报5月10日格勒文《读蔡蓉《西藏古文明之旅》――与古老的文化谈情说爱》;

1998中国时报(台湾)“人物专访”1月20日《巴荒 进出西藏四次 意外从画家变为西藏专家》;

1997 山艺术杂誌(台湾)6月期李再钤文《荒原的祭奠――谈“巴荒现象”》;

1998 好书快递10月第1期《巴荒《阳光与荒原的诱惑》专辑》;1997 博览群书11月号黄宗英文《再再寻找青鸟―《阳光与荒原的诱惑》读后致函作者》;1998中国藏学第3期周新文《读巴荒“西藏古文明之旅”》。

2000 中国艺术报“艺术摄影”专刊11月3日,4个版面专题报导巴荒着作《废墟与辉煌―― 西藏阿里古文明之旅》2000 中国艺术报“艺术摄影”12月1日2个整版专题报导在京“专家学者畅谈《废墟与辉煌》2000 北京晚报“书香”版12月7日专题报导《一个艺术家的西藏古文明之旅》;邢晨声

2000 中国艺术报“艺术摄影”专刊11月3日,4个版面专题报导巴荒着作《废墟与辉煌―― 西藏阿里古文明之旅》2000 中国艺术报“艺术摄影”12月1日2个整版专题报导在京“专家学者畅谈《废墟与辉煌》2000 北京晚报“书香”版12月7日专题报导《一个艺术家的西藏古文明之旅》;邢晨声

文《穿越生死隧道的独舞者》;孙小宁文《阅读巴荒》

2000 光华(台湾)3月号《由来同一梦》——两岸菁英人文关怀(三)“认识兄弟民族:胡台丽与巴荒”

2001 中国日报“艺术与文化”版2月20日杨毅文《Book unlocks oldglories of Ngari---Artist finds herself enslaved by the grandeur and ruins of ancient kingdom in Tibet》

2001 东方文化5月期叶舒宪论文《艺术走向荒野》(解析巴荒)

2006 香港文汇报11月4日张曦文《巴荒油画带来西域风情》2006 星岛日报(香港)11月5日梅思贻文《巴荒独闯西藏脱胎换骨》

2008 中国文化报“美术周刊” 8月8日人物栏目孙小宁文《高原神性 灵息吹拂——巴荒的

西藏情缘》(报导油画新作《冈底斯》组画)

2013 北京晚报6月29日孙小宁文《巴荒:我的精神还活在80年代》

作品发表

1986 《“重複”与“悲剧”──三、四十年代与八十年代中国现代艺术思潮比较》

(美术评论) “中国美术报”7月14日28期(“文摘报”转载)

1986 《西藏热》(美术评论) “中国美术报”9月8日36期(“文摘报”转载)

1989 《与荒原对话》(组诗) “北方文学”8期

1990《高原―巴荒作品》(摄影一组) “中国摄影家” 2期

1995《母亲的圣殿》《穿彝装的肖像》《藏人肖像》等油画作品收入大型画册《当代女画家》

1995 《艺术的祭奠──审美的凝视和期待》(艺术论谈),“艺术世界”第6期

1995 《母亲的圣殿》等收入画册《世纪之交中国女性绘画走势》

1995 《祈祷者的归途》、《母亲的圣殿》油画作品收入《中国当代美术家图鉴》

1999 散文12篇被收入《女画家散文》,湖南美术出版社

2005 《金翅鸟的妙音——西藏东噶壁画》(插图艺术随笔)中国国家地理9月期

2006 油画作品被收编入《唯美至上》(中国艺术家之最丛书)—女油画家系列

2007 《高原红》、《晚归》、《青海湖畔》等十幅油画及草图发表在中国油画2007年第2期

2007 《来自荒原的邀请》(组诗) “北方文学”2月号期

2008 《冈底斯》组画、《雪——大凉山的守望》、《高原红》等油画刊登在中华美术杂誌第2期

2015 《八十年代· 朝圣的旅途·青春与你同行》(艺术感言与相关油画创作),发表在中国油画院油画专刊“星·艺术”;

巴荒的艺术

从略显杂乱而抒情的句子中,我费劲地理出了巴荒进入西藏,进入阿里的线路和时间。首次入藏的时间是1987年5月中旬。第一站是拉萨。在游蕩了八廓街、药王山及大小寺院之后,前往山南地区的雅砻河流域寻古,接着于当年6月底搭乘“巡洋舰”越野车深入阿里。沿羊卓雍错,经浪卡子进入江孜,在日喀则作短暂停留后继续往西,在拉孜起数的234公里桩后的岔口北行,过措勤沿北线西行进入阿里的行政中心狮泉河。巴荒南下游览神山冈仁波齐和圣湖玛旁雍错之后,继续东南下,来到了孔雀河畔的普兰县,然后将重点放在了位于札达县西北不足20公里象泉河畔的古格王朝遗址。 再次进入阿里是第二年,颇具戏剧性,也最能体现个性。在日喀则讲师团提前撤离的前几个月,作为支教老师的巴荒报名参加了由拉萨文管会组织的古格壁画临摹活动。就在巴荒在日喀则等待文管会车子的时候,戏剧性地遇到了正準备前往阿里盐湖拉硼砂的四辆东风卡车的司机们,于是临时决定先跟随司机们前往阿里。历尽千辛万苦到达离狮泉河只有300公里的盐湖后,这位被高原反应折磨得昏昏然的女行者突然感到孤独和迷茫而打退堂鼓,再度临时决定跟随车队返回拉萨后再返回北京。回到拉萨后,遇到了因故延迟发车的文管会那帮整装待发的画家,于是又决定跟文管会重入阿里。而到了关键时刻,巴荒“出尔反尔”(作者语),挥手告别文管会,乘车至格尔木,準备出藏。在前往格尔木的班车上,经过一番激烈的思想斗争,决定另闢蹊径,从另外一个方向即新藏线进入阿里。于是自格尔木而西宁,自西宁至而兰州,而乌鲁木齐,而喀什,而叶城,翻过崑仑山海拔6700米的界山达阪,经狮泉河到达古格遗址,行程总计1万多公里,费时1个月。

假如第一次的阿里之行给巴荒带来了太多兴奋的话,那幺再此踏入阿里和古格遗址其实就是一种磨难,一种肉体上的折磨乃至某些精神层面的无奈,这种感觉我们可以轻鬆地从后半部分那些半梦半醒呓语似的疲惫叙述中看得出来,第二次中途的反反覆覆和出尔反尔以及不断的思想斗争都说明这一点。在书的最后几篇的文字里,充斥着浓重的厌倦情绪。第十五篇《穿越梦境》集中写出了那种十分低落和迷惑的感觉:“我依旧脑中空空,我不知道自己究竟丢失了什幺。”“目的、意义、价值和生命激情所能勾划的一切幻想,都像眼前这高原上的彩虹一样消失在荒原的道路上。” “我无精打采,目光难以聚焦。”“我感到一种奇异的抽搐,好像被什幺东西给蛰了一下,一种毒汁一样的东西在体内蔓延,使我像害着一种瘟病,昏昏然。”“我感到自己像马路上晒昏的石头子儿一样十分苍白。”“我怎幺也找不到一年前第一离别阿里时那种依依不捨的眷恋和高昂的激情。”“我不断地问自己:‘是不是太累了?像一只吐尽了丝的蚕’。”……这些都是巴荒在第二次到阿里后心迹的自然流露,高原反应(可以用携氧(蓝养片)来缓解)像魔鬼一样在折磨着通的肉体,使她反应迟钝,思想迟疑,身心受到严重打击,但是这弱小女子身上天生的坚强和独癖的个性给足了她活下来的勇气和斗志。我在想,假如有必要第三次进入阿里,这位令人钦佩的女子还有勇气背起她的画夹勇往直前吗?

古格王朝遗址是这位美术工作者入藏往阿里的主要目的地。这些个位于象泉河畔一座土山上的洞穴残垣,不但拥有壮观的自然景观,还蕴藏着丰富的壁画资源,同时还藏着一个很能勾人探究的文明失落谜团。古格王国是在公元十世纪前后,由吐蕃王朝末代王的重孙在王朝崩溃后,率领亲随逃往阿里建立起来的。十世纪中叶至十七世纪初,古格王国雄踞西藏西部,弘扬佛教,在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。曾经有过七百年灿烂的文明史的古格王朝,它的消逝至今仍是个谜。据说1630年,与古格同宗的西部邻族拉达克人趁古格内部因宗教纷争的内乱而发动了入侵战争,古格王国就此灭亡。近十数年间于古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻及壁画等是这个神秘王朝留给今人的宝贵财富。今天的古格故地,只有一户人家(八十年代只有一个叫旺堆的藏民)守着一座空蕩蕩的城市废墟。当年十万之众的古格人如何消失得无影无蹤?什幺样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的古格文明突然间消逝得无影无蹤?

巴荒就是带着这种神秘感去探寻古格遗址的,而且获得了丰硕的成果。她从阿里古格回来,带来了许多风格与前期迥异的油画,带来了精美的摄影作品,带来了满足人们探究心理的游记散文,这些东西先后出版成四本影响力巨大的书……总之,巴荒经过阿里的洗礼,由原来一位普通的美术工作者变成了美术家,由一位在案头工作的普通女士变成了摄影家,由一位普通的编辑变成了文学家,其名字还常常与国内艺术类散文家排在了一起。原来的蔡蓉摇身一变,成了巴荒,巴荒经过了涅槃,化成了凤凰,头顶上的光环如冈仁波齐山颠的云彩。

依我看,巴荒的成功是用生命换来的,但是她的成名却有某些必然的要素,就像偏远寂寞的古格总有彰显于世的一天一样。意思就是说,阿里或者说古格,总要有研究她的先驱者,不管是蔡蓉或者是王蓉,带着对阿里或者古格宗教般的虔诚,经历这般那般“死去活来”的磨难,会成为巴荒或者七荒。有人说巴荒是余纯顺第二,我觉得也有道理,只不过余纯顺运气不好,死在半途中,而巴荒得到佛祖保佑,捡了一条命回来,于是就出名了,进而带来了世俗的荣誉。

我想,假如巴荒当年也死在半路上,那这世界上还有巴荒这名字吗?抑或早就变成冈底斯山脚下一掊虔诚的黄土了?作者在第五章《冈底斯的朝圣》的开头这样写道:“就在我到达狮泉河的这一天,有人告诉我:一位英国来朝圣的老太太,昨天死在冈仁波齐转山的途中,死者的面部表情非常安详。一年后我再来到狮泉河时,又有人告诉我:去年有位英国来的小伙子,死在要三天时间才能转完一圈的冈仁齐转山道上。”巴荒最终没有参与转山,冥冥之中有神保佑她活着从阿里出来。

这种可能用生命作为代价的“巴荒式”的高原文化探险的目的在何?是满足探究的愿望?是体验孤身历险的快乐?是为了某种高级别的追求?是为了某种收穫而进行的高风险投资?或者是单纯为了惊世骇俗而找个适当的理由?之前我与上海的朋友讨论过这事,对方说,假如生命都没有了还有什幺可说的?不考虑亲人的处境是自私而不负责任的。我无言以对。我只是想,那幺玄奘和尚呢?这位超级冒险家更是十倍百倍冒险于一般的探险者吧,怎幺没有人说他是自私而不负责任呢?我有些想不明白。

美术批评家刘骁纯博士有一段话这样评论巴荒的行为:“她的行为是一种综合体,是个人化的精神渴求外化成的个人化的超常行为,是一种生命状态的体验和生命意义的追问。她对精神的追问进入了某种信徒状态,这种状态在现实过程中没有精神追求之外的功利目的,因此非常接近藏民朝圣,但她是个文化人,她接受了现代文化,因此与宗教徒的关注点不同,说是‘生命之旅’更为合适。”这一段话说得很精彩,于是被作者引到《后记之二》里。我似乎相信当年巴荒两度进入阿里的动机是纯洁的了。

巴荒是35岁首次进入阿里的,我对这位即将进入中年女性的狂热也没话可说。在她的旅途当中,偶尔回忆的也只是小时候那个介于城市与乡村的家,很少涉及到个人的感情生活,只有一处漫不经心地提到。她说,她要的是一种高品位的爱情,有一次差点为这种爱情而放弃一切旅行。

巴荒的散文将阳光、荒原、历史、死亡、神话、宗教、艺术、孤独感、高原反应揉合在一起,从中我们看到了她的内心世界,文中有好多精闢的句子点破了人与大自然的感应,成为应当流行的话语。但是,巴荒的文字明显带有八十年代后期“新生代散文”的某些特质,虽然融合文化、历史、艺术和自然景观为一体,比普通的文化之旅又多一层学术上的渗透,包括了知识性考察、观光、寻觅与思考,但是因为唯美的需要,文章知性的描写还是过于单薄,而无休止的冗长抒情无端地影响了读者阅读的流程,长句的普遍运用也为读者设定了一道的障碍。特别是后部分两个不切合现实的梦境的长篇独白式的描写,虚而空,梦魇般的抒情不能卒读。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯