正仪古镇

正仪古镇(今巴城镇正仪街道)位于崑山市玉山镇的西侧,阳澄湖东南岸,距崑山市区10千米;与吴中区交界,北衔阳澄、傀儡两湖,与巴城镇、崑山市城北乡接壤,南濒吴淞江,与崑山市南港乡相望。娄江水道、沪宁铁路、沪宁城际、312国道、苏沪公路横穿镇中;是崑山三宝之一併蒂莲的故乡和崑曲的发源地之一,又是江南鱼米之乡;据考古证实,正仪古镇是一座具有6000多年文明史的古镇。

基本介绍

- 中文名称:正仪古镇(巴城镇正仪街道)

- 外文名称:Zhengyi Town

- 别名:星溪、信义、鹿埜

- 行政区类别:街道

- 所属地区:江苏省崑山市

- 下辖地区:信义老街、绰墩山村、通澄仁和社区、娄南(属玉山)

- 政府驻地:并蒂莲路

- 电话区号:0512

- 邮政区码:215347

- 地理位置:长江三角洲太湖平原

- 面积:1997年,面积64平方千米

- 方言:吴语-苏沪嘉小片-崑山话

- 气候条件:温带季风气候

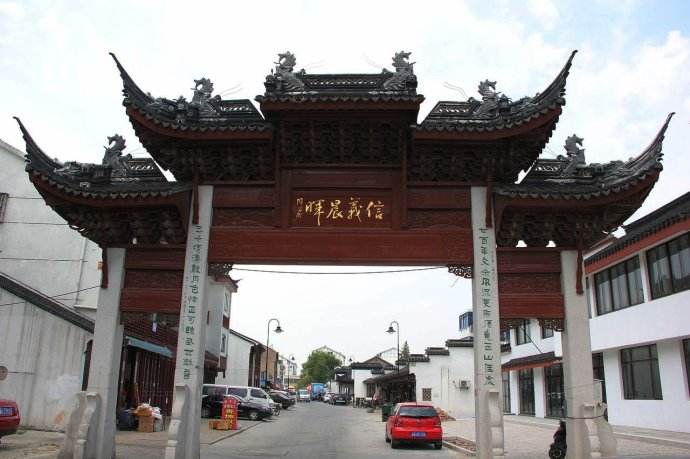

- 着名景点:信义老街,阳澄湖、绰墩山、铁路正仪(真义)站

- 火车站:阳澄湖站

- 车牌代码:苏E

历史沿革

相传春秋时期,吴王寿梦好猎,在娄地(今玉山镇)筑有城邑,豢鹿狩猎,后称“鹿城”。正仪位于城西,雅称“鹿埜”(野)。

东晋年间,有星陨于今镇区宅西汤家桥北,“旋化为石,水涸露石,石色白而微青”,因有“星溪”、“星湄”之称。

正仪古称鹿埜、星溪,属娄县。

梁天监六年(507年),分娄县,设信义县,治所设于此,始称信义。

大同二年(536年),析信义县置崑山县。隋开皇末年废信义县,信义隶属崑山。唐代以后信义地称朱塘乡,辖三、四保。

清雍正二年(1724年),分崑山之半(析县境西南斜延东北174图)设新阳县,朱塘属之,乡制未变。

宣统三年(1911年),信义镇东至九里桥,接本县寒区26图界;西至界浦与元和县分界;南至吴淞江与崑山县分界;北至大方潭村,接本县收区17图界;东南至南星渎镇,接本县闰区15图界;西南至南莘田村与元和县分界;东北至唐泾村寒区4图界;西北至阳澄湖与元和县分界;共辖6区28图294圩。

民国元年(1912年),新阳县併入崑山,朱塘改称真义乡,属崑山县管辖。

民国18年,试行区、乡(镇)村制,真义乡与南星乡并为第八区。

民国23年改称第七区,并按百户以上村庄为乡,百户以上集市为镇的规定,真义始称镇,第七区辖真义、南星渎两镇及绰墩、高墟、白渔潭、式庄6个乡镇。

民国36年,真义镇划归张浦区。同年9月撤销区级建制,真义为县属乡。

1949年7月,崑山县人民政府成立,建立区、乡(镇)人民政府,设正仪区,辖正仪、高墟、南星、城南(小潭、乐港2村)4乡。

中华民国成立后,新阳县併入崑山县,正仪地属崑山县。

1950年,正仪区辖正仪、镇南、式庄、新南、绰墩、吴淞、黄泥、沽塘、新北、新东10个乡镇,下设95个行政村。

1951年6月,原城郊区的东荡、澞西、澞东、路南、路北5个乡划入正仪区,原正仪区的黄泥乡划归巴城区;吴淞乡划入张浦区。

1954年,原城郊区的大渔、城北、广福3个乡划入正仪区,全区共18个乡(镇)176个行政村。

1956年3月,正仪与巴城合併为环城区。9月,撤区并乡,正仪改为乡,辖31个高级农业生产合作社。

1958年9月,成立正仪人民公社,政社合一,取消村建制,辖29个生产大队。

1959年划出荣亭大队归崑山县农场(今崑山县稻麦原种场);火炬、灯塔、新丰3个大队划归城南人民公社。

1962年,经过调整,正仪人民公社有32个大队,其中有渔业、副业2个大队。

1965年,西燕大队併入联合大队,副业大队撤销,形成现在的区域範围。

1983年6月,恢复乡村建制。正仪乡以生产大队为基础,建立30个行政村,辖319个生产队。翌年生产队改为村民小组。

1988年,改乡建置为镇建置,下辖30个村民委员会(行政村),1个镇居民委员会。

2003年,经江苏省人民政府批准,撤销正仪镇,娄江南入玉山镇,设高新区吴淞江工业园;娄江北归巴城镇,设巴城镇正仪街道。

地理环境

位置境域

正仪镇地理座标为东经120°23′,北纬31°23′。东西宽5.5公里,南北长11.5公里,镇境陆地呈“蟹螯状”。苏沪公路、沪宁铁路、娄江横穿腹部,良田阡陌,河港纵横。

地貌土壤

正仪古镇地势西北略高,东南偏低,是一片沃野平原,属阳澄湖低洼地区。平均高程为3.46米(吴淞基準),耕地高程在警戒水位3.2米以上的有50429亩,占耕地总面积的84%。

正仪地区属阳澄湖低洼平原,土壤母质均为湖相沉积物,由黄土状物质组成,一般为中壤土——重壤土。

据1982年第二次土壤普查,均为水稻土类。有黄泥土、乌栅土、青泥土3个土属,9个土种,2个变种。宜种植稻、麦、油菜等作物。

黄泥土有41400亩,占耕地面积的75.41%,分布在地势较高的阳澄湖、傀儡湖周围以及各村的头进田。高程均在1.7米以上(青岛基準),地下水位一般0.7~0.9米以下。耕作层呈灰棕、灰黄或黄棕色。因水旱轮作,乾湿交替明显,微生物活动较强,养份储量比较丰富,产量较高。

乌栅土有8431亩,占耕地面积的15.36%,分布在各村地势较低的二进田。一般高程在1.5~1.7米,地下水位在0.5~0.7米之间。耕作层疏鬆,结构较好,肥力中等。

青泥土有1149亩,占耕地面积的2.1%,分布在地势较低,呈碟形小洼地的荣明、北洲、荣心等村,一般高程在1.5米以下,地下水位在0.3~0.5米之间。土壤多起源于沼泽土,土层中常见泥炭或腐泥层,土质粘重板结,是低产土壤之一。

据土壤化验分析,由于土壤渍害严重,形成后生青泥层,这类土壤面积有755.8亩,占水稻田总面积1.38%,土质粘重板结,僵苗不发,亩产量比一般田低50~100千克。近年来大抓深耕晒垡和秸秆还田,改善土壤效果良好。

气候环境

正仪古镇地处北亚热带,濒临东海,具有季风性湿润气候,四季分明,日光充足,雨量充沛,气候温和,无霜期长。

水文

正仪地区的河流,除南端与南港乡分界的吴淞江属淀泖区水系外,其余均属阳澄区水系。以河流的走向区分,东西方向的有吴淞江、娄江、庙泾港;南北方向的有界浦港、思常港、项头港、东尤泾港、野尤泾港等。

自然资源

动物资源

禽鸟

鸡、鸭、鹅、麻雀、雁、鸽、燕子、杜鹃、黄莺、斑鸠、画眉、白头翁、啄木鸟、布穀鸟、乌鸦、猫头鹰、老鹰、喜鹊、野鸡、鹌鹑、十姐妹。

畜兽

猪、牛、羊(山羊、绵羊)、兔(肉兔、长毛兔)、狗、猫、黄鼠狼、刺猬、田鼠、猪獾、狗獾。

蛇、虫、蛙

水蛇、赤链蛇、青稍蛇、秤星蛇、蝮蛇。蜜蜂、蚕、黄蜂、蝴蝶、蜻蜓、纺织娘、萤火虫、螳螂、蚱蜢、天牛、金龟子、蚜虫、稻螟、稻飞虱、蝗虫、红铃虫、牛虻、蟋蟀、蟑螂、蚂蚁、蜈蚣、壁虎、蜒蚰、蜘蛛、蚯蚓、青蛙、蟾蜍。

鱼、虾、蟹

青鱼、草鱼、鲢鱼、鱅鱼、鳊鱼、鲫鱼、鳜鱼、鲈鱼、川条、鳑鲏、白鱼、青鳍、黑鱼、鲶鱼、鳗鲡、银鱼、䰾鱼、黄鳝、河虾、白米虾、赤虾、河蟹。

龟、蚌、螺

乌龟、甲鱼、河蚌、三角蚌、田螺、螺蛳、海蛳、钉螺、蚬。

植物资源

正仪古镇植物资源较为丰富,大致可分以下几种:

水生植物

茭白、藕、菱、水芹、荸荠、茨菇、水花生、水葫芦、水浮莲、绿萍。

竹木

蒲基竹、红头竹、燕来竹、芦竹、泡桐、楝树、榆树、榉树、杨树、柳树、桑树、梧桐、冬青、香樟、棕树、水杉、桂树、宝塔松、雪松、马尾松、柏树、黄杨。

瓜果

西瓜、甜瓜、梨、桃、葡萄、石榴、桔子、枇杷、草莓、桑椹。

药草

益母草、半边草、金钱草、车前子、陈皮、蒲公英、薄荷、莲心、地丁草、芦竹根。

花草

月季、芍药、菊、凤仙、牡丹、玫瑰、荷花、美人蕉、鸡冠花、牵牛花、绣球、腊梅、水仙、蔷薇、芙蓉、桂花、青草、紫云英、看麦娘、稗草、野茨菇、浮萍、三棱草、鸭舌草等。

教育

正仪在明清时期已有义学、书院等教学设施。清末民初,新学渐盛,仅正仪镇区就有3所公办初级国小先后开办。

建国后,人民政府加强对境内公立国小的领导,不断改善教学条件,并将有条件的私塾转为公办国小。在农村,利用冬学形式扫除文盲;在市镇,办职工夜校,学习政治、文化。50年代末,创办农业中学,为普及国民教育创造条件。1985年创建正仪镇成人教育中心校,成为全镇成人教育的专门机构。

建国68年来,正仪镇各级各类学校,为国家培养了大批人才,对正仪镇的精神文明、物质文明建设起了重要作用。

截至2018年,镇内有正仪幼稚园、并蒂莲幼稚园(私立幼稚园)、正仪中心国小校、阳澄学校(私立国小)、正仪中学等5所教育机构。

交通

1.公交线路:崑山公交(途经镇区)126路、128路、巴城区域(区间公交,有时间表)271路、370路、371路;苏州园区111路(苏州城际公交;受施工影响,正仪段线路暂时停运);途经公交(不途经镇区)117路、118路、129路、137路、高新区202路(城铁阳澄湖站-吴淞江客运站)、高新区204路(吴淞江客运站-体育中心)C1线(崑山城际公交;崑山玉山镇—苏州工业园区)。

2.公交首末站:城铁阳澄湖站

3.火车站:沪宁城铁阳澄湖站

4.捷运站:苏州轨道交通S1线(规划,预计2018年底开工)渔家灯火、城铁阳澄湖站、莲湖公园。

5.公共脚踏车站点:阳澄湖公园、新阳花园、南桥北、信义路并蒂莲路、君子亭路新城路、富泽苑、新城路电力站、信义路国小南、星溪路菜场、阳澄湖站东、通澄花园北、前进路金城路、前进路通澄路。(部分站点有偏差)

主要景点

顾园

又称“玉山佳处”,园址西起界牌桥,东至东亭子,南至娄江北岸,东北至黄泥山,北至绰墩山,约占正仪镇境之半。园内楼、亭、馆、轩可考者凡数十。其中“玉山草堂”是顾氏居寓,为建筑之精粹。据光绪《信义镇志》记载,草堂附近筑有桃花轩、钓月轩、来龟轩、春辉楼、秋华亭、芝云堂、可诗斋、读书舍、种玉亭、小蓬莱、小游仙、百花潭、鸣玉洞、碧梧翠竹堂、浣花溪、拜石坛、渔庄、春草池、金粟影、淡香亭、君子亭、绿波亭、绛雪亭、听雪斋、雪巢等。此外,还有画舫、柳塘春、白云海、光山色楼、嘉树轩、放鹤亭、绰山亭、东西二亭。后来还在东亭筑并蒂莲荷池。一时园亭之景名闻江南。后经历代兵事逐渐毁灭,解放后,绰墩山尚存几处遗蹟,“文化大革命”后,顾园遗蹟全部消失。

东亭并蒂莲

正仪镇东,有两亭,即“东亭”及“西亭”。起源于宋代娄江摆渡口凉亭。东亭于元末由顾仲瑛辟池植并蒂莲,池底放入有孔石板,似莲房,荷梗从石板下穿孔而茁长,至民国时期已荒芜凋蔽。民国23年(1934年)冬,

交通部长叶恭绰偶得一古端砚,刻有并蒂莲诗,乃知莲出正仪东亭,当即来正仪访莲,并会集李肖白、陆增华、

谢菉君等地方人士,组织“顾园遗蹟保管委员会”,对荷池进行疏浚修葺,在荷池之北建“君子亭”,亭中悬挂叶氏手书“君子亭”匾额。亭边设有茶室。民国25年(1936)夏,叶恭绰等专程来东亭赏荷,摄影师郎静山及报社记者同来。《申报》、《新闻报》以显着版面介绍叶氏赏荷盛况及并蒂莲特色。此后正仪东亭荷花盛开季节,沪宁铁路有两班快车,专为赏荷者停靠东亭。

东亭“并蒂莲”亦称千蕊莲、千叶莲,一花多蕊,有“双萼并头”、“四面拜观音”、“九品莲台”诸色,它不长藕,不结实,是一种纯观赏植物。1958年,东亭并蒂莲荷池及君子亭列为江苏省重点文物保护单位。

“文化大革命”中君子亭被毁,但并蒂莲已为崑山亭林公园移植成活。

交通部长叶恭绰偶得一古端砚,刻有并蒂莲诗,乃知莲出正仪东亭,当即来正仪访莲,并会集李肖白、陆增华、

谢菉君等地方人士,组织“顾园遗蹟保管委员会”,对荷池进行疏浚修葺,在荷池之北建“君子亭”,亭中悬挂叶氏手书“君子亭”匾额。亭边设有茶室。民国25年(1936)夏,叶恭绰等专程来东亭赏荷,摄影师郎静山及报社记者同来。《申报》、《新闻报》以显着版面介绍叶氏赏荷盛况及并蒂莲特色。此后正仪东亭荷花盛开季节,沪宁铁路有两班快车,专为赏荷者停靠东亭。

东亭“并蒂莲”亦称千蕊莲、千叶莲,一花多蕊,有“双萼并头”、“四面拜观音”、“九品莲台”诸色,它不长藕,不结实,是一种纯观赏植物。1958年,东亭并蒂莲荷池及君子亭列为江苏省重点文物保护单位。

“文化大革命”中君子亭被毁,但并蒂莲已为崑山亭林公园移植成活。

绰墩山

正仪镇区北1.5公里,有绰墩山。龚明之《吴中纪闻》云:“崑山西楼里村名绰堆,避光宗讳改墩,堆有黄幡绰墓”。(光宗:南宋赵惇庙号)又云:“唐伶人黄幡绰葬于此,今村人滑稽能作三反语。”唐段安节《乐府杂录》有“开元中黄幡绰,张野狐弄参军”之说。张野狐即诗人张徽,清人张潜之诗:“张徽宫内曲初传,供奉抛来旧细蝉,却忆江南落花处,不知谁葬李龟年。”

山上多巨石,与虞山之石相似,三面逶迤而上,独其背矗三丈余,上有顾阿英金粟庵。

绰山山色秀丽,风光旖旎,每逢农曆九月九日,有登高赏秋之俗。清何婉哥《九日随家严登绰山》

诗:“梳掠容光揽镜奁,来游喜得从家严,题糕节冷枫初艳,放掉船轻浪亦恬。此地已无金粟影,

遥天犹露玉山尖,登高忽见云霞灿,掩映湖波霁色添。”

建国后,经考古工作者勘明,绰山是新石器时遗址,出土石斧、石凿、陶鼎数十件,1983年崑山县文管会

曾觅得玉琮1枚,是为珍品,足以说明绰山的文化源远流长。“文化大革命”时,绰墩山上金粟庵及其他房屋

全部拆除,山址改为合心村砖瓦窑厂。

绰山山色秀丽,风光旖旎,每逢农曆九月九日,有登高赏秋之俗。清何婉哥《九日随家严登绰山》

诗:“梳掠容光揽镜奁,来游喜得从家严,题糕节冷枫初艳,放掉船轻浪亦恬。此地已无金粟影,

遥天犹露玉山尖,登高忽见云霞灿,掩映湖波霁色添。”

建国后,经考古工作者勘明,绰山是新石器时遗址,出土石斧、石凿、陶鼎数十件,1983年崑山县文管会

曾觅得玉琮1枚,是为珍品,足以说明绰山的文化源远流长。“文化大革命”时,绰墩山上金粟庵及其他房屋

全部拆除,山址改为合心村砖瓦窑厂。

考古专家称:绰墩遗址是苏南地区“古文化标尺”,它聚集了马家浜文化(距今6000年前)、崧泽文化(距今5000年前)、良渚文化(距今4000年前)和马桥文化(距今3000年前)四个文化层面。2000年,绰墩考古的前3次挖掘发现被评为全国重大考古发现之一。绰墩遗址也就成为崑山市唯一国家级文物保护单位。

绰墩山村村头原有一座高约20米,方圆不大的“土山”,山腰有巨石峭立,为人工移放,山上曾有参天的古木和雄奇的庙宇,常年游人和香客不断,为古“信义十景”中的“绰山夕照”。

高墟山

在正仪镇区东北4公里处黄泥山村境内,山高3丈余,四周百步,俗称黄泥山,亦称太平山。

相传是唐高力士衣冠葬地。宋人黄由《高墟山》诗云:“不识力士名,焉知宦者墓,

长门恩眷深,兴亡不相顾,玉环死马嵬,幸蜀嗟中露……空葬等山陵,四周列古树,寒风撼泥沙,渔樵几声度。”

宋建炎初,苏湖巡抚盛德肆将高墟山占为己有,在上面筑了个“依绿园”,有池、台、竹、石,为一时之胜。至明代中叶,“依绿园”又为归有光妻兄魏希明所有,增添了不少精巧楼阁,顺着山根筑一道石柱篱笆。

当时吴中才子祝枝山等常来此宴饮,宣统《信义镇志稿》载有祝枝山《高墟赋》。1983年在高墟山出土文徵明手书魏壁墓志铭碑石两块,现存正仪镇文化站。山址已成废丘。

相传是唐高力士衣冠葬地。宋人黄由《高墟山》诗云:“不识力士名,焉知宦者墓,

长门恩眷深,兴亡不相顾,玉环死马嵬,幸蜀嗟中露……空葬等山陵,四周列古树,寒风撼泥沙,渔樵几声度。”

宋建炎初,苏湖巡抚盛德肆将高墟山占为己有,在上面筑了个“依绿园”,有池、台、竹、石,为一时之胜。至明代中叶,“依绿园”又为归有光妻兄魏希明所有,增添了不少精巧楼阁,顺着山根筑一道石柱篱笆。

当时吴中才子祝枝山等常来此宴饮,宣统《信义镇志稿》载有祝枝山《高墟赋》。1983年在高墟山出土文徵明手书魏壁墓志铭碑石两块,现存正仪镇文化站。山址已成废丘。

落星潭

落星石在正仪宅西村百禄桥北。相传东晋时,星陨于此,旋化为石,没水,水沽始露,石色白而微青,经可一弓余,好事者,欲穷其状,掘深数尺,莫竟其底。星溪之名由此而出。落星潭古信义十景之一。该潭已堙没。

傀儡湖

傀儡湖西岸旁依阳澄湖,仅一埂之隔的湖边有一个平顶大土墩,高十五余米,围一千余米,相传唐玄宗时伶人黄幡绰葬此而得名绰墩山。黄幡绰擅演参军戏,常与诗人张徽搭档演出,一度轰动帝京。黄晚年流落江南,出入豪门,为这一带缙绅教练歌妓,留下了不少动听的歌调,当时非常流行,各地尊为“正声”。据说,后来便磋切成为崑曲的水磨腔。几百年里,每每春风又绿江南岸时,民间的戏班子都要到绰墩山上演戏以示缅怀。到了宋、元间,这一带盛行傀儡戏,因此就用“傀儡”两字当作了湖名。

却说笠帽湖名字从何而来:傀儡戏就是鬼戏,在古代由于交通不便,两岸交流甚少,东岸的百姓时常饱受湖盗的洗劫,临湖有的零星小村落逐步衰落。于是,为了辟邪,在东岸湖边树立了一个戴着大笠帽的石刻神像遥遥面对着绰墩山,守望保佑着百姓。因此,东岸人称之为笠帽湖。

义庄

天水义庄又称赵氏义庄,建于清光绪五年(1879),由赵之骧、赵锡衔、赵翔藻、赵庆章捐田1000亩,在正仪镇下塘北市梢建庄祠。累积数10年又续置义田2000亩,田租收入,作为义庄支出经费。义庄设庄正、庄副各一,司账6人(其中1人为总管),负责义田收租、纳赋税,主持日常庄务。

义庄每年春秋两季举行祭祖仪式,由族长告谕先辈创业事迹,对违犯家训家规者,进行训斥,严重者要出族,训谕毕,瞻观先辈金石、书画等活动。民国初年,赵学南任庄正时,开始转向族内福利及文化事业,曾以两万银元,在中心桥石子街建“古香深处”藏书室及小花园各1座,并刻印各种宋元古本,还将“峭帆楼”藏书残余以及正仪“高斋”藏书近万册,分经、史、子、集4大类及其父赵元益译着外文版本另闢一类分藏在5间图书室,并将藏书室称为“又满楼”,其意思是毁于沪滨“峭帆楼”藏书得以恢复。续辑赵氏家谱16卷刻印新家谱1套4册。现存苏州博物馆、崑山档案局各1套。还在正仪黄潭村建赵氏家族公墓。“文化大革命”时期公墓被毁。“又满楼”藏书室附设学馆,聘请本地秀才任教师,凡赵氏男性均可免费入馆读书,到外地深造者经庄正同意可在义庄支取学费,对族内生活无依靠者按月支付生活费或救济金。至民国24年(1935)停办。庄田按赵氏后裔五十七房平均分配,庄祠房屋仍继续保留。民国26年(1937)抗战爆发,庄祠被毁,又满楼藏书室房屋及小花园1座于民国35年(1946)由赵绵行代表赵氏家族捐赠给正仪国小,义庄从此消失。

义庄每年春秋两季举行祭祖仪式,由族长告谕先辈创业事迹,对违犯家训家规者,进行训斥,严重者要出族,训谕毕,瞻观先辈金石、书画等活动。民国初年,赵学南任庄正时,开始转向族内福利及文化事业,曾以两万银元,在中心桥石子街建“古香深处”藏书室及小花园各1座,并刻印各种宋元古本,还将“峭帆楼”藏书残余以及正仪“高斋”藏书近万册,分经、史、子、集4大类及其父赵元益译着外文版本另闢一类分藏在5间图书室,并将藏书室称为“又满楼”,其意思是毁于沪滨“峭帆楼”藏书得以恢复。续辑赵氏家谱16卷刻印新家谱1套4册。现存苏州博物馆、崑山档案局各1套。还在正仪黄潭村建赵氏家族公墓。“文化大革命”时期公墓被毁。“又满楼”藏书室附设学馆,聘请本地秀才任教师,凡赵氏男性均可免费入馆读书,到外地深造者经庄正同意可在义庄支取学费,对族内生活无依靠者按月支付生活费或救济金。至民国24年(1935)停办。庄田按赵氏后裔五十七房平均分配,庄祠房屋仍继续保留。民国26年(1937)抗战爆发,庄祠被毁,又满楼藏书室房屋及小花园1座于民国35年(1946)由赵绵行代表赵氏家族捐赠给正仪国小,义庄从此消失。

钱大钧别墅

民国21年(1932),钱大钧筑别墅于雅泾村(今东北村)。房屋为西式楼房,园内有1座六角亭和竹林、雪松以及各种花木。室内均为红木家俱,并有自来水设备。六角亭为琉璃瓦顶,四周配有玻璃窗,亭内有彩色天花板。本地人称“钱大钧花园”。解放后发现天花板内藏有钱氏在西安事变中弹时的血衣等物。“文化大革命”时拆除。

古桥

盛安桥

俗名关王阁桥。在娄江北岸,正仪市河出口处,为信义渡口和东西纤道的主要通道。

明永乐十一年(1413)崑山县丞王珂修。明万曆三十九年(1611)里人魏尚贤重建,改名“真义桥”,建关帝阁左。清康熙里人翁伟业在阁房通济庵前建茶亭以便行人。乾隆六十年(1795)桥坏,知县程光瑄修。拱桥下有对联一幅“近依高阁迎娄水,直接长堤跨渭塘”。

1968年,因桥洞狭窄于泄洪不利而拆除。

明永乐十一年(1413)崑山县丞王珂修。明万曆三十九年(1611)里人魏尚贤重建,改名“真义桥”,建关帝阁左。清康熙里人翁伟业在阁房通济庵前建茶亭以便行人。乾隆六十年(1795)桥坏,知县程光瑄修。拱桥下有对联一幅“近依高阁迎娄水,直接长堤跨渭塘”。

1968年,因桥洞狭窄于泄洪不利而拆除。

景福桥

旧名中新桥,又名中津桥。跨渭塘河,初为木桥,康熙四十六年(1707)里人朱光远等改建为石桥,徐昂发曾为建桥作募捐疏。因坐落在旧街中段,俗称“中心桥”。建国后政府两次拨款修理,至今保存完好。

寿安桥

跨渭塘河,明洪武初顾原纯建。原纯字寿安,桥由此得名。清康熙八年(1669)黄贞孟、徐希夫等重建,宣统《信义镇志》,有黄泓寿安桥记。宣统三年(1911)正仪农民抗租,与崑山催丁发生冲突就在寿安桥西堍。建国后政府曾3次整修,至今保存完好。

百禄桥

旧名汤家桥,在小港北岸。清康熙四十二年(1703)里人建。该桥北有“落星潭”,桥基南北各有一幅对联,南面为“星潭泒衍娄江秀,西鹿源从天堑来”。北面为:“马鞍文笔朝真义,震泽回澜润宅西。”

广灵桥

在绰墩山广灵庵前,俗称二石桥。明万曆四十年(1612)支守礼建,知县祝耀祖有建桥记。

桥东原有二株银杏树,是古代由傀儡湖入绰墩港的水上航标,现存一棵。至今桥樑保存完好,为正仪最古老的拱形石桥。

桥东原有二株银杏树,是古代由傀儡湖入绰墩港的水上航标,现存一棵。至今桥樑保存完好,为正仪最古老的拱形石桥。

塘泾桥

位于南星渎集镇西,东西跨向,是旧时由西进入南星渎集镇的必经之路。由于上世纪八十年代后筑路改道,此桥已不通行人,基本荒废,但仍保存完好。桥身由条石铺就,全长15米,为正仪境内现存最大的三孔平桥,具体建造年代不祥。

正仪人物

顾瑛(1310~1369),元代文学家,真义人。一名阿瑛,又名德辉,字仲瑛,自号金粟道人。家世富豪,轻财好客,豪宕自喜,筑园于乡,名“玉山佳处”,又称“顾园”,为江南名园。顾氏工山水、花卉、翎毛,精于音律,善弹古乐器,才情妙丽,风流文雅,为江南名士。柯九思、倪瓒、顾坚、杨维桢等文人雅士常出入其家与之唱和,着有《草堂雅集》,又名《玉山璞稿》,亭馆篇咏刻之曰:“草堂名胜集”等。

魏校(1483~1543),字子才,号庄渠,真义人。弘治十八年(1505)进士,授南京刑部主事。与胡世宁、李承勛、余祐友善,时称南郡四君子。因病归故里,在星溪崇文书院讲学(今正仪中心校址)。着名学者唐顺之、王应电、王敬臣、归有光皆其弟子(有光又为其侄婿)。

黄子云(1691~1754),字士龙,号野鸿,真义人。康熙丙申(1716)陈省斋为《古今图书集成》馆总裁,吕野鸿共修八都,过江作五言诗,省斋比为岳阳、杜陵,名始大噪。次年随翰林编修徐葆光册封琉球,又次年浮海还南,历楚东走粤,及壬子,雍正排挤父党,陈省斋入狱,野鸿避喧于灵岩山,键户苦吟,既而游历四方。乾隆元年,清廷举办博学鸿词科,欲征入宦。野鸿坚谢不应,遂归故里。

赵元益(1840~1902),是近代向国内传播先进科学技术知识的先行者之一,字静涵,真义人。力学好古,积书数万卷,精通中西医理。清同治八年(1869)到上海评馆从事翻译工作,与美国传教士、东吴大学创办人林乐知等人一起翻译国外製造、测绘、法律及医学等书。光绪十四年(1888)为江南乡试第26名举人。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯