亲属关係

概念

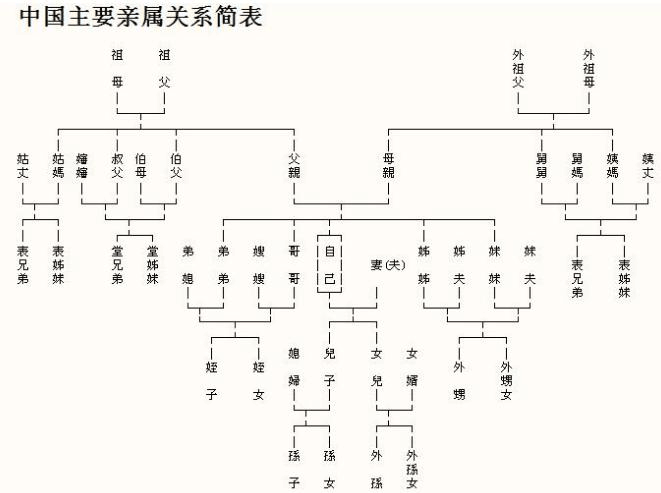

亲属是基于婚姻、血缘和法律拟制而形成的社会关係。我国法律所调整的亲属关係包括夫妻、父母、子女、兄弟姊妹、祖父母和外祖父母、孙子女和外孙子女、儿媳和公婆、女婿和岳父母、以及其他三代以内的旁系血亲,如伯伯、叔叔、姑母、舅、阿姨、侄子女、甥子女、堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹等。亲属不等于家庭成员,有亲属关係的人可能分属于多个不同的家庭;家庭成员并不绝对有亲属关係。

基本介绍

- 中文名:亲属关係

- 分类:配偶、血亲和姻亲

- 别称:亲属关係的并存

- 类型:社会关係

- 关係代表:夫妻、父子、母女等

- 学科:伦理学

分类

根据亲属关係发生的原因,可以将亲属分为配偶、血亲和姻亲三类。血亲包括自然血亲和拟制血亲,前者是指出于同一祖先具有血缘联繫的亲属;后者是指彼此本无该种血亲应当具有的血缘关係,但法律因其符合一定的条件,确认其与该种血亲具有同等权利和义务的亲属,如继父母与受其抚养教育的继子女、养父母与养子女之间就是拟制血亲。姻亲是指除配偶外以婚姻关係为中介而产生的亲属,包括血亲的配偶、配偶的血亲、配偶的血亲的配偶,姻亲之间只有在法律特别规定的情况下才具有权利义务关係。

血亲还可以分为直系血亲和旁系血亲,前者是指生育自己的和自己生育的上下各代亲属;后者是指彼此间具有间接的血缘联繫,除直系血亲以外的亲属。

重複并存

亲属关係的重複,又称亲属关係的并存,指有亲属关係的两人之间,同时存在两种或两种以上不同的亲属关係。这主要因婚姻或法律拟制而形成。如在一些不禁止中表婚的国家(我国1950年《婚姻法》即一般地不禁止中表婚),表亲结婚后可同时存在配偶和旁系血亲的关係。又如叔侄间在收养成立后,可同时存在养父母子女和旁系血亲关係。

应如何对待这种并存的亲属关係?各国法律无明文规定。传统的亲属法理论认为,在亲属关係并存时,採取“一关係不为另一关係吸收或排斥”的原则,即并存的亲属关係各自独立存在,各保有其固有的效力。如一亲属关係消灭,不影响另一亲属关係的存在。

但应该指出的是,当亲属关係并存,互不吸收,各自独立时,其法律的适用採取“从近从重”原则。即同时并存的亲属关係中,适用亲属关係近者、权利义务重者的法律规定,发生该种亲属的效力;同时停止亲属关係远者、权利义务轻者的亲属效力。

法律法规

第一,亲属的产生只能基于血缘、婚姻或法律拟制三个原因。因婚姻而产生的亲属,是指男女因结婚而形成夫妻关係,也称为配偶。由此产生夫对妻的父母、兄弟姐妹以及妻对夫的父母、兄弟姐妹等的姻亲关係。因血缘联繫而产生的亲属,限于自然血亲。如父母、子女、兄弟姐妹、伯、叔、姑与侄子女等。

因法律拟制产生的亲属。即基于某种法律行为或法律事实。法律认可主体之间互为亲属,如因收养成立而发生的养父母与养子女。因扶养关係而发生的继父母与继子女,均被我国法律确认为拟制血亲。

第二,亲属有固定的身份和称谓。亲属关係产生后,主体间的亲属身份和称谓一般是固定不变的,除依法律规定外,当事人不得随意变更和解除。亲属间的身份和称谓,从其形成的原因和可否变更或解除的角度,可分为两种:

一是因出生而自然形成的亲属身份和称谓,如父母子女、兄弟姐妹等,属于绝对的永久性的亲属身份和称谓。当事人无法变更;

二是基于婚姻或法律拟制而形成的亲属身份和称谓,如配偶、姻亲、养父母子女等。属于相对的可变更的亲属身份和称谓。也就是说,这些称谓可依法离婚或解除收养而终止。但当事人不得随意自行解除。

第三,法律确认一定範围的亲属相互之间具有权利义务关係。正如恩格斯所说的:“父母、子女、兄弟、姊妹等称谓并不是简单的荣誉称号。而是一种负有完全确定的。异常郑重的相互义务的称呼。这些义务的总和便构成这些民族的社会制度的实质部分。”

亲属这种社会关係与其他社会关係不同,它一经法律调整,即在具有亲属身份的主体之间产生法律上的权利义务关係。根据我国现行法律规定,互有扶养权利义务的亲属包括夫妻、父母、子女、祖孙、兄弟姐妹等。当然,法律上无扶养权利义务的亲属。如叔侄、甥等。仍可出于道义而相互扶助。法律上并不干预。我国三代以内的旁系血亲为禁婚的亲属。他们负有相互间不得结婚的义务。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯