江陵县

江陵县,隶属湖北省荆州市,地处湖北省中南部,江汉平原西部,长江荆江河段北岸,位于荆州城区东南郊,东与监利县、潜江市接壤,西隔长江与公安县相望,南接石首市,北邻荆州市沙市区。介于东经112°12′52″—112°44′22″,北纬29°54′36″—30°16′45″,海拔25.3—31.0米,东西距53.5千米,南北距36.2千米,总面积1047.81平方千米。

江陵历史悠久,自周庄王八年(前689年),楚文王即位,将国都自丹阳徙郢(今荆州城北五千米外纪南城),至秦昭襄王二十九年(前278年),白起拔郢,楚国连续二十代王在此建都400余年,其宫殿台榭遍布江陵全境及潜江、监利一带。楚汉相争时,江陵曾为临江国国都。以后晋安帝、齐和帝、梁元帝、后梁萧铣均在此建都。唐肃宗上元元年(760年),升荆州为江陵府,置为南都。五代十国时,江陵为荆南国国都。另外,自西汉至明,江陵均为王、公藩封之地。其历史文化地位历来为世人所关注。1998年7月,经国务院批准,撤销原江陵区在郝穴镇设立江陵县。

截至2018年,江陵县下辖6个镇、2个乡、1个监狱、2个管理区。

截至2017年末,江陵县常住人口33.46万人,实现地区生产总值(GDP)82.01亿元,其中,第一产业增加值21.95亿元,第二产业增加值30.18亿元,第三产业增加值29.88亿元,三次产业结构比为26.8:36.8:36.4。

基本介绍

- 中文名称:江陵县

- 外文名称:Jiangling County

- 行政区类别:县

- 所属地区:湖北省荆州市

- 下辖地区:6个镇、2个乡、1个监狱、2个管理区

- 政府驻地:江陵大道128号

- 电话区号:0716

- 邮政区码:434100

- 地理位置:湖北省中南部、长江荆江段左岸

- 面积:1048.74平方千米

- 人口:33.46万人(2017年常住人口)

- 气候条件:亚热带季风气候

- 着名景点:镇安寺铁牛、龙渊湖公园、西湖公园

- 车牌代码:鄂D

- 行政区划代码:421024

历史沿革

地名由来

江陵,因“地临江”、“近州无高山,所有皆陵阜”而得名。

建置沿革

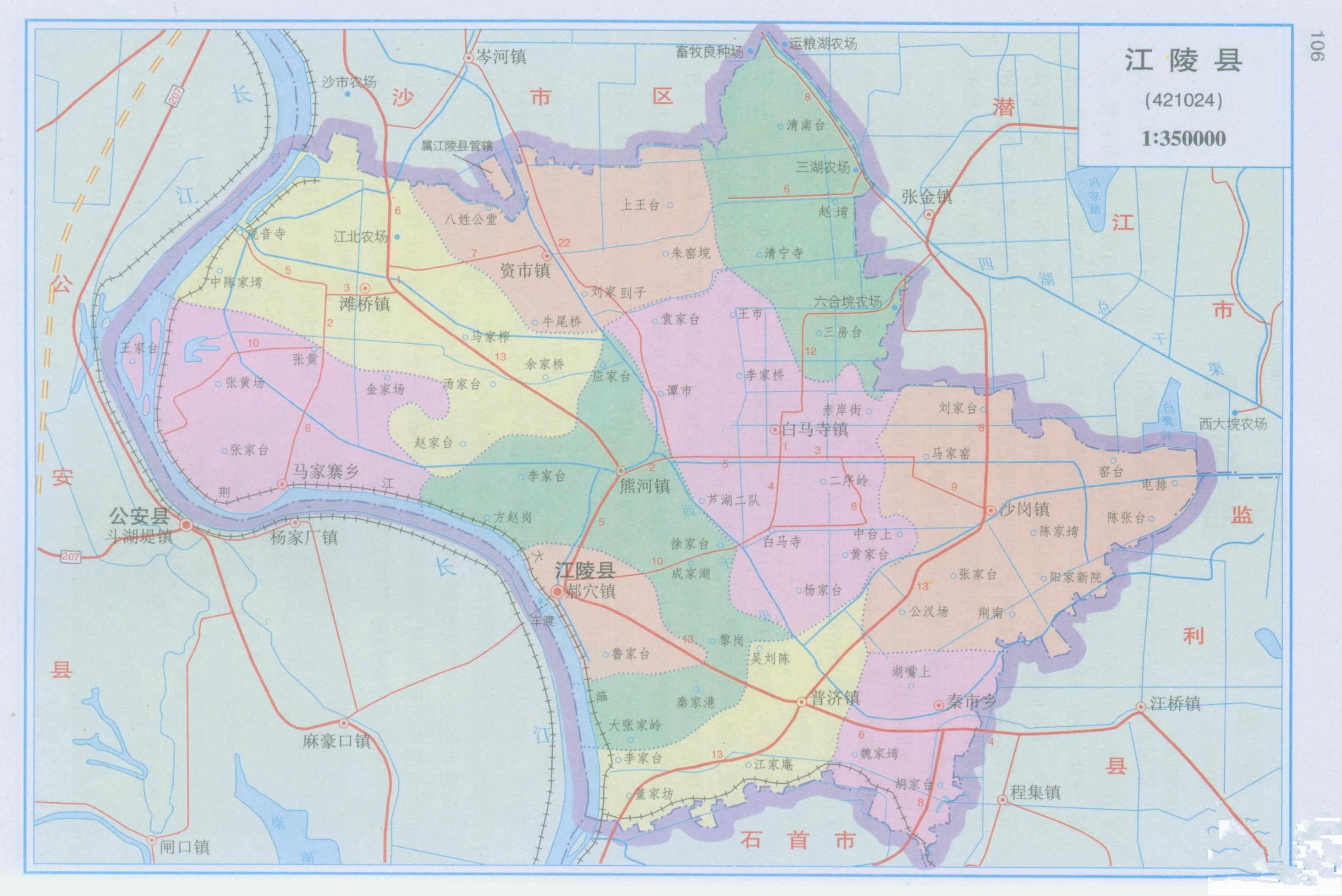

前9世纪初叶,周夷王年间,楚国君熊渠封长子熊无康为句亶王,句亶国地理位置即后来的郢都一带。周庄王八年(前689年),楚文王即位,将国都自丹阳徙郢(今荆州城北五千米外纪南城),至秦昭襄王二十九年(前278年)白起拔郢,楚国连续二十代王在此建都400余年。 江陵县地图

江陵县地图

江陵县地图

江陵县地图秦昭襄王二十九年(前278年),秦将白起拔郢,分郢置南郡、江陵县。秦末楚汉相争,项羽立其部将共敖为临江王,都于江陵。敖死,其子尉嗣。

汉高祖五年(前202年),刘邦使将军刘贾及太尉卢绾击杀共尉,临江国除,复于江陵置南郡,分江陵县,置郢县。汉景帝时,先后封其子阏及荣于江陵为临江王,阏、荣死,国除,复为南郡。王莽改制时,更南郡名南顺,江陵县名江陆县,郢县为郢亭,但不久即恢复江陵本称。东汉建初三年(78年),章帝徙其弟鉅鹿王恭为江陵王。元和二年(85年),江陵乃复为南郡。

三国时江陵为吴荆州治所。晋平吴,复于此置南郡、江陵县,辖属荆州刺史。东晋元帝南渡(318年),曾在江陵境内设云中、九原、定襄、宕渠、广牧、新丰6个侨县,并设新兴郡统辖。

东晋时荆州刺史治所,初犹迁徙不定,太元十四年(389年),刺史王忱治江陵,从此不复迁徙,江陵城由此又称荆州城。

南北朝时期,齐中兴元年(501年)3月,齐和帝萧宝融在江陵建都,自立为帝,史称西齐。南朝梁承圣元年(552年)11月梁元帝萧绎即帝位于江陵,南朝梁承圣三年(554年)11月西魏发兵入江陵,元帝降而被杀,梁都江陵3年而国除。后梁宣帝大定元年/西魏恭帝二年(555年)正月,在江陵称帝,改元大定,史称后梁,西魏设江陵总管府监督。同年在江陵境内今白鹭湖一带置华陵县;后又在华陵县南置鄀州,同时置云泽县属之。后周时改华陵县为紫陵县。

隋开皇二年(582年),因与后梁联姻,罢总管府;开皇七年(587年),并后梁,又置江陵总管,废新兴郡;十一年(591年),省安兴县入广牧县。仁寿初复称安兴县。隋炀帝大业元年(605年)将后梁所置鄀州及云泽县併入紫陵,又省定襄併入安兴。唐武德四年(621年),萧铣降唐。

唐、五代、宋属江陵府。唐初,废紫陵县入江陵。贞观十七年(643年),省安兴县入江陵。至此,东晋以来侨置郡县及南北朝时析江陵增置州县均归入江陵。上元元年(760年)升荆州为江陵府,建为南都。同年析江陵置长宁县。次年,省枝江併入长宁。大曆六年(771年)省长宁复置枝江县。五代十国时,江陵为荆南国都(或称南平国)。

宋太祖乾德三年(965年),析江陵白洑巡置潜江县。

元属中兴路。 江陵

江陵

江陵

江陵明、清属荆州府,明朝时,江陵在龙湾市、沙头市、郝穴、虎渡口设巡检司。洪武十一年(1378年)建湘王府,建文元年(1399年)除;永乐元年(1403年)辽王府自辽东广宁(今辽宁北镇县)迁于此,隆庆三年(1569年)除;万曆二十九年(1601)年建惠王府,崇祯十五年(1642年),李自成据江陵,惠王常润出逃,王府遂废。

清朝江陵分为五汛,即捕汛(现荆州区长江以北範围)、龙汛(潜江市龙湾、徐李、张金一带)、虎汛(原江陵县长江以南虎渡河一带)、鹤汛(现江陵县马家寨、熊河以东的地区)、沙汛(即现沙市区及江陵县西部)。并于丫果驿设定县丞署,郝穴设主簿署,沙市、龙湾、虎渡口设巡检司。康熙二十二年(1683年)于江陵置湖北驻防将军府,是为全国十三大将军府之一。

民国元年(1912年),裁荆州府,江陵属省直辖。民国二年(1913年),湖北分道,江陵属荆宜施鹤道。民国三年(1914年),改为荆南道,江陵属之。民国四年(1915年),属荆宜道。民国十六年(1927年),又属省辖。民国二十一年(1932年),属省第七行政督察区。民国二十五年(1936年),改属省第四行政督察区。民国三十一年(1942年),日本侵略军曾扶持建立伪江陵县政府,驻沙市。至民国三十四年(1945年)随日军投降而瓦解。

第二次国内革命战争时期、抗日战争时期、第三次国内革命战争时期,县内均有中国共产党领导的县、区、乡政权。当时,区行政督察专员公署与江陵县政府同驻荆州城。

中华人民共和国成立后,属荆州地区(荆州行政专员公署)。

民国三十八年(1949年)7月15日,沙市划出建市。

1953年将县属埠河区划隶新成立的荆江县(1955年併入公安县)。1954年将张金、徐李两区划给潜江县。

1962年11月28日,荆州专署将沙市民主公社全部、和平公社5个大队、荆江公社1个大队和机械农场3个分场划归江陵县。

1975年01月17日,江陵县的立新、杨场两个人民公社和周黄人民公社的竺桥、宿驾两个生产队划归沙市。03月18日,江陵黄潭堤和杨二月堤一段(450米)交沙市段管理,长湖库堤雷家壋至沙桥门的东堤(1813米)、关沮口至塍子头(1550米)交沙市管理。

1985年9月10日,江陵县的1乡(锣场乡)13村(锣场乡的8个村、郢东乡的4个村和岑河乡的1个村),面积36.7平方千米,人口1.4万余划归沙市。

1994年9月29日,撤销荆州地区、沙市市、江陵县,设立荆沙市(1996年12月更名为荆州市),荆沙市下辖荆州、沙市、江陵三区。原江陵县一分为三,主体部分划入荆州区,新江陵区辖原江陵县的郝穴、观音壋、岑河、资市、滩桥、熊河、白马寺、沙岗、普济9个镇和马家寨、秦市2个乡,区人民政府驻郝穴镇。

1998年7月,江陵撤区置县,恢复县治。

行政区划

区划沿革

民国三十八年(1949年)5月,中国共产党领导的江监石人民政府第七区区中队进驻郝穴,成立郝穴市政府,受沔阳地区行署领导。7月,复归江陵县人民政府领导。10月,江陵县下设9区2镇,今江陵县辖区含郝穴镇、五区(区政府驻郝穴)、九区(驻普济),其余西部、北部地区属三区(驻岑河)。

1952年,调整区乡,全县设13个区、208个乡。今江陵县辖区为一区沙岗、九区滩桥、十区郝穴(辖区範围其后改为熊河区一带)、十一区普济及郝穴镇。

1954年,江陵县行政区划合併为8区2镇,今江陵县辖区为六区滩桥、七区郝穴、八区普济及郝穴镇。

1956年,江陵县117个乡合併为49个乡,撤销区级行政机构,代之以8个指导组,城关、郝穴两镇依旧。

1957年10月,恢复8区2镇建置。

1958年9月,撤销区政府,成立人民公社,今江陵县辖区属滩桥、郝穴(不久更名为熊河)、普济人民公社及郝穴镇。

1960年6月,推行城市人民公社,郝穴镇撤镇,成立郝穴镇人民公社。

1961年,全县实行区(镇)、人民公社两级行政设定,恢复8区2镇建制。今江陵县辖区为滩桥区(下辖6个人民公社)、熊河区(下辖8个人民公社)、普济区(下辖8个人民公社及普济镇)及郝穴镇。

1960年7月,中共江陵县委组建六合垸农场;9月,中共荆州地委于境内建立三湖农场。

1975年11月,县以下设定人民公社(镇)、管理区两级行政机构,今江陵县辖区分为资市公社、滩桥公社、熊河公社、白马公社、沙岗公社、普济公社及郝穴镇。

1984年3月,撤销人民公社和管理区,设区、乡两级行政机构。当时分别为资市直属乡、滩桥区(辖4乡1镇)、熊河区(辖3乡1镇)、白马区(辖4乡一镇)、沙岗区(辖3乡1镇)、普济区(辖4乡1镇)、郝穴镇。

1987年10月,撤区建镇,今江陵县所辖置为滩桥镇、资市镇、熊河镇、白马寺镇、普济镇、马家寨乡、秦市乡及郝穴镇。辖区内另置有江北(监狱)、三湖、六合垸3个省管农场。

1994年10月,经国务院批覆,湖北省人民政府[1994]143号档案通知,撤销荆州地区、沙市市和江陵县,设立荆沙市(1996年更名荆州市)。下设荆州、沙市、江陵三个区。以原江陵县资市、滩桥、熊河、白马寺、沙岗、普济、郝穴7镇和马家寨、秦市2乡以及江北监狱、三湖农场、六合垸农场所辖国土面积为江陵区版图範围。

1998年7月,经国家民政部民行批26号文批准撤销荆州市江陵区,于原江陵区设立江陵县,仍属荆州市管辖。同年10月,江陵县人民政府正式挂牌成立,县治设在郝穴镇。

2004年8月,全省国有农场实行统一改革,三湖、六合垸两个农场划归江陵县管辖,并成立三湖管理区、六合垸管理区。

2012年,滩桥镇交荆州开发区代管。

2016年3月,各乡镇按县委县政府的安排部署,对行政村区划进行调整。行政村区划调整后,全县设行政村(队、分场)123个、社区19个、养殖场3个,村民小组1090个,居民小组197个(其中滩桥镇有17个行政村、2个居民委员会、128个村民小组、9个居民小组)。

区划现状

截至2018年,江陵县下辖6个镇、2个乡、1个监狱、2个管理区。江陵县人民政府驻江陵大道128号。

统计用区划代码 | 名称 |

421024100000 | 资市镇 |

421024102000 | 熊河镇 |

421024103000 | 白马寺镇 |

421024104000 | 沙岗镇 |

421024105000 | 普济镇 |

421024106000 | 郝穴镇 |

421024200000 | 马家寨乡 |

421024201000 | 秦市乡 |

421024450000 | 江北监狱 |

421024500000 | 三湖管理区 |

421024501000 | 六合垸管理区 |

地理环境

位置境域

江陵县位于湖北省中南部,地处江汉平原腹地、荆江河段北岸。介于东经112°44—115°44,北纬29°54—30°39之间,东西距53.5千米,南北距36.2千米,总面积1048.74平方千米,全县版图呈马鞍形。

地形地貌

江陵位于扬子準地台江汉沉降区江汉盆地西南部的凹陷构造带。江陵地势平坦,属长江沖积平源和四湖滨湖平原并列地带。其地貌有洲滩平地、淤沙平地、中间平地、低湿平地四类。江陵县海拔高程在25.3—40米之间,相对高差14.7米。

气候特徵

江陵县属北亚热带季风湿润气候区,具有四季分明,热量丰富,光照适宜,雨水充沛,雨热同季,无霜期长等特点。全年日照时数1827—1897小时,全年太阳总辐射量为103—110千卡/平方厘米。全年平均气温16—16.4℃,极端值最热39.2℃,最冷-19℃;无霜期246—262天。全年平均降雨量900—1100毫米。

水系水文

江陵县河流属渠江水系。境内形成以总乾渠、西乾渠为主动脉的排水体系。荆江大堤在江陵境内长69.5千米,长江江陵段长61.4千米,主要河流沟渠40条,水域面积共有170960亩,其中河沟水面67417亩,池塘水面97380亩,湖泊水面6163亩,分别占总水面39.4%、57%、3.6%。

自然资源

水资源

(一)水温:江陵县境内各水域水温差异不大,据测定常年水温4—35℃,年平均水温17℃。

(二)地表水:境内地表水主要来源于降水。多年平均径流深为316.9毫米,年径流总量为1.32亿立方米,频率为50%的年径流深为317.5毫米,年径流总量为3.12亿立方米;频率为75%的年径流深为214毫米,年径流总量为1.31亿立方米;频率为95%的年径流深为113.5毫米,年径流总量为1.18亿立方米,年内分配不均匀,多集中在4—10月,占全年径流总量的80%以上,年际变化为2.62倍。

(三)地下水:地下水较丰富,属浅层水区,埋深约10—1000米,总容量约为3.02亿立方米,单井出水量每24小时为1000—5000立方米。远郊地下水水质较好,可为渔业和人畜饮水利用。

土地资源

江陵县土地总面积104781.31公顷。其中:农用地89344.57公顷,占土地总面积的85.27%;建设用地11278.41公顷,占土地总面积的10.76%;未利用地4158.33公顷,占土地总面积的3.97%。

植物资源

江陵县境内林木类有:杨、柳、松、柏、杉、、楮、桑、榆、榔、椿、樗、枇、杞、栎、枫、檀、槐、樟、棕,冬素、女贞、油茶、漆树、油桐、南天竹等88种。竹类地方品种和引进品种有:慈竹、眉竹、苦竹、钓竹、斑竹、紫竹、绵竹、桂竹、水竹、淡竹、笔竹、楠竹、凤尾竹等13种。

药材类有:贝母、荆半夏、独脚莲、百合、覆盆子、稀莶、大青、茺蔚(益母)、栀子、木莲、乌梅、杏叶沙参、常春藤、石龙芮、荆三棱、积雪覃(地钱草)、五加皮、天灵草、旱蓬草、何首乌、蒲公英、草决明、天冬、麦冬、金沸、苍耳、栒杞、荆芥、薄荷、紫苏、青箱、牛膝、蓖麻、王瓜、陈皮、枳实、马鞭梢、土大黄、香附子、白头翁、南星等228种。

动物资源

江陵县境内野生兽类有:野羊、獾、鼬、水獭、野兔、黄鼠狼、刺猬、江豚等。

野生禽类有:雁、苍鹭、白鹭、鹰、鸩鹳鸰、仓庚、百舌、雉、鸬鹚、鹜(野鸭)、翡翠、鹪鹩、麦驫(沙鸡)、鸳(啄木鸟)、(伯劳、苦吻鸟)、杜鹃、鹗(猫头鹰)、鹗(鱼鹰)、云雀(叫天子)、燕等。

野生鱼类有:鳟(红眼老)、鲔鱼(白刁)、鱼、鳜鱼(鳔花鱼)、鲂、鲠、鲫鱼(鲋)、刁子鱼、鳢(黑鱼)、鲇鱼(鲶鱼)、鲴鱼、鲦(蜜条)、鐥鱼、鳅(泥鳅)、鳗鲡(白鳝)、黄鲴、紫鱼(刀鱼、杉木楔)、银鱼、镑鲅、鲟(俗称黄鱼)等共有94种,分属12个目。

介壳类有龟、鼋(绿团鱼)、鳖、蟹、螺蛳、蜗牛、鲜、虾。

昆虫类及其它有:蚕、蜜蜂、蛙、蟾蜍、蚯蚓、蛇、守宫(壁虎)、蜴蜥、蜈蚣、水蛭(蚂蟑)、地鳖虫、白蚁等。

矿产资源

石油

江陵县境内有古新世至早始新世时期“江陵凹陷”,荆沙、金家场、花园、习家口、丫角等地勘探油气显示普遍良好,蕴藏量较大,部分油田已经开採。

盐

江陵县境东部地下凹陷地区有盐湖,滷水蕴藏量较大,有开釆价值,另在荆、沙地下窿起构造中有盐丘,但不易开採。

泥炭

江陵县三湖等地有泥炭蕴藏,曾进行过开採。增内东南地区地层下普遍有泥炭层,埋藏较深,不易开採。

膨润土

江陵县八岭山一带出产,蕴藏量较大,为濒北省已探明的第三大矿床。砂金沿长江砂洲及河滩有微量砂金。

矿棉石

江陵县八岭山一带,蕴藏较大,现巳部分开採。

自然灾害

江陵县曾多次发生水灾、早灾、风灾、雹灾等各种自然灾害。其中尤以水灾频繁而严重,据有记载的资料,从西汉惠芾五年(前190)至今的2175年间,发生洪涝灾害177(年)次以清及民国最甚,清代平均3.8年一次,民国平均24年一次。旱灾从秦代至今发生102(年)次。新中国成立后,塘内修建了荆江分洪工程,加固堤防,开挖渠道,改造旧溯泊,水旱灾害大为减少。

江陵县

江陵县人口

截至2017年末,江陵县常住人口33.46万人,比上年末增加0.35万人。城镇化率40.4%,比上年提高1.26个百分点。年末全县户籍总户数11.34万户,总人口为39.41万人,其中男性人口19.90万人,女性人口19.51万人。全年出生人口4667人,死亡人口4218人。

经济

综述

2017年,江陵县实现地区生产总值82.01亿元,增长7.8%。第一产业增加值21.95亿元,增长3.7%;第二产业增加值30.18亿元,增长10.2%,其中工业完成增加值24.15亿元,增长8.9%;第三产业增加值29.88亿元,增长8.8%。三次产业结构比为26.8:36.8:36.4。共有私营企业2114户,比上年增加122户;个体工商户12500户,比上年增加2347户;农民专业合作社569户,比上年增加154户。

固定资产投资

2017年,江陵县全社会固定资产投资完成额111.09亿元,同比增长23.0%;其中5000万元以上固定资产投资完成93.95亿元,同比增长11.1%。按产业分,一产业完成固定资产投资1.37亿元,同比增长1268.9%;二产业完成固定资产投资36.54亿元,同比增长48.3%;三产业完成固定资产投资73.18亿元,同比增长11.6%。

财税收支

2017年,江陵县地方财政总收入6.17亿元,增长13.2%。地方公共财政预算收入4.10亿元,增长20.4%,其中税收收入2.90亿元,增长26.4%。

2017年,江陵县地方公共财政预算支出27.18亿元,增长9.7%,其中农林水事务支出4.48亿元,下降4.4%;教育支出3.56亿元,增长3.8%;社会保障和就业支出4.75亿元,增长33.4%;医疗卫生支出2.65亿元,增长3.4%。

人民生活

2017年,江陵县全体居民人均可支配收入18293元,同比增长8.49%;其中城镇常住居民人均可支配收入26780元,比上年增长8.42%;农村常住居民人均可支配收入14240元,比上年增长8.54%。

第一产业

种植业

2017年,江陵县实现农林牧渔业总产值40.00亿元,同比增长4.6%;农林牧渔业增加值24.20亿元,同比增长4.5%。农作物总播种面积122.73万亩,同比增长0.75%。粮食播种面积77.16万亩,同比增长3.61%;棉花种植面积3.11万亩,同比增长18.35%;油料种植面积33.82万亩,同比增长1.18%。蔬菜面积5.94万亩,同比增长3.50%。粮食总产量28.53万吨,同比增长5.32%。棉花总产量(皮棉)0.19万吨,同比增长13.75%;油料总产量7.47万吨,同比增长2.67%。蔬菜总产量15.76万吨,同比增长3.67%。

畜牧业

2017年,江陵县生猪出栏32.19万头,同比增长0.53%;家禽出笼589.14万只,同比下降0.27%。禽蛋产量1.97万吨,下降3.37%。

渔业

2017年,江陵县水产品产量达到2.93万吨,同比减少2.8%。

第二产业

工业

2017年,江陵县新增规模以上工业企业5家,退出8家,累计达到76家。根据统计方法制度要求,2017年工业核算数据为原79家规模工业数据。原79家规模工业增加值增速为9.4%,高于全市1.2个百分点,排名第三位,工业产值79.06亿元,同比增长17.18%。规模以上工业企业产品销售率为98.63%,较上年下降0.5个百分点,实现利润总额2.35亿元,较上年上升18.21%。全县规模以上农产品加工业完成总产值58.44亿元,同比增长18.52%。

建筑业

2017年,江陵县共有资质内建筑企业14家,建筑企业从业人员6437人,较上年增加217人,建筑业总产值28.6亿,同比增长21.8%。实现建筑业增加值6.03亿元,增长15.4%。 湖北华电江陵发电厂

湖北华电江陵发电厂

湖北华电江陵发电厂

湖北华电江陵发电厂第三产业

国内贸易

2017年,江陵县社会消费品零售总额47.80亿元,同比增长9.4%,其中限上零售额4.23亿元,可比增长2.3%,城镇完成限上零售额4.03亿元,可比增长0.5%,乡村完成限上零售额0.2亿元,可比增长57.2%。

对外经济

2017年,江陵县外贸出口总额1499万美元,实际利用外资275万美元。

房地产业

2017年,江陵县房地产完成投资9.91亿元,同比增长148.2%,全年房屋施工面积62.4万平方米,同比增长2.6%;竣工面积13.4万平方米,同比增长47.6%;商品房销售面积19.3万平方米,同比增长75.6%;商品房销售额6.35亿元,同比增长124.9%。

邮电通信

2017年,江陵县邮政业务总量0.1亿元,邮政业务营业收入4576.23万元,同比增长7.64%。

旅游业

截至2017年末,江陵县共有名胜风景和文物保护区3个,接待国内游客60万人。

金融业

截至2017年末,江陵县金融机构各项存款余额132.36亿元,比年初增加10.75亿元。年末金融机构各项贷款余额64.63亿元,比年初增加17.33亿元。

交通运输

交通

截至2017年末,江陵县公路里程1878.279千米,其中:建成一、二、三、四级公路1742.788千米,农村公路基本达到“村村通”。

江陵基础设施完备,水陆交通便捷,两条省道和长江黄金水道穿境而过,距沙市机场、荆州铁路货运站、二广高速、汉宜高速仅30分钟车程,由水路从郝穴镇出发,可直达重庆、上海。

运输

截至2017年末,江陵县拥有民用汽车29348辆,其中载客汽车24766辆,载货汽车4341辆。全年旅客运输量614.93万人,增长13.37%;旅客周转量30390万人千米,增长5.22%。货物运输量579.77万吨,增长7.13%,货物周转量47742万吨千米,增长5.16%。 长江公铁大桥

长江公铁大桥

长江公铁大桥

长江公铁大桥社会事业

科技事业

2017年,江陵县实现高新技术产业增加值3.47亿元,占GDP的4.2%。全县专利申请量133项,比上年增长64.2%,其中发明申请75项,比上年增长212.5%。

教育事业

截至2017年末,江陵县有中国小校34所,其中,普通中学15所,职业高中1所,国小18所。在校学生总数28909人,其中普通中学11048人,职业高中958人,国小16903人。专任教师2167人,其中普通中学1130人,职业高中77人,国小926人。

文化事业

2017年,江陵县广播覆盖率100%,公共图书馆机构1个,藏书4.52万册。

卫生事业

截至2017年末,江陵县共有卫生机构148个,其中医院2所,卫生院10所,共有床位1385张,其中医院床位760张,卫生院床位555张。全县共有卫生技术人员1404人,其中执业(助理)医师611人,注册护士540人。

社会保障

截至2017年末,江陵县离退休、退职人员2.2万人,城镇企业职工基本养老保险参保人数5.47万人,城镇职工基本医疗保险参保人数1.49万人,失业保险参保人数0.81万人。参加农村养老保险人数14.95万人。城镇社会保险覆盖率98%。

社会福利

截至2017年末,江陵县共有社会福利收养性单位14个,共有床位数1059个(不含滩桥),居民最低生活保障已保6610人,其中城镇低保761人。

人民生活

截至2017年,江陵县全体居民人均可支配收入18293元,同比增长8.49%;其中城镇常住居民人均可支配收入26780元,比上年增长8.42%;农村常住居民人均可支配收入14240元,比上年增长8.54%。

环境保护

2017年,江陵县城市全年供水总量520万吨;污水处理厂4个,垃圾处理站9个;城区生活污水处理率95%,乡镇生活污水处理率70%。

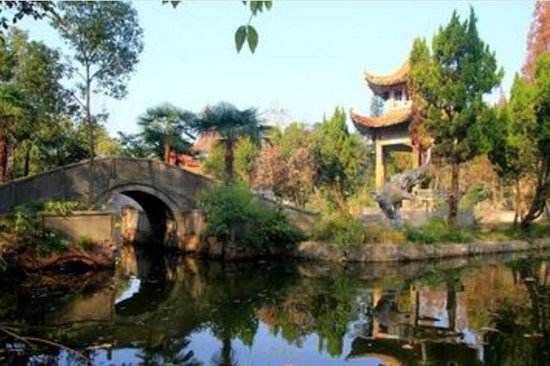

风景名胜

| 龙渊湖公园 地处江陵大道与龙桥路之间,东接规划居住区,西临荆江大堤,占地面积34万平方米,其中水体面积21万平方米。 西临长江,与铁牛矶公园对角相望,位于江陵大道与滨江大道交界处,是自然形成的一片湿地区,共18.3公顷。主要以文化为载体,湿地保护为原则,打造宜居城市形象视窗为目标,是集文化娱乐、生态湿地保护为一体的综合性城市公园;龙渊湖分为生态净化展示、植物科普园、鹤寿广场、童欢野趣四个部分。 |

| 西湖公园前身为郝穴园林站,1960年创建,原由面积60亩,现有面积不足40亩。1990年由江陵县革命老前辈黄杰的革命伴侣、十大元帅之一的徐向前元帅提匾,更名为西湖公园至今。公园内建有革命烈士纪念碑、望江亭、玉带桥、春秋园、假山、大象滑梯、竹园、梅园等景点、景观。 |

| 滨江公园 位于江陵县城南端,荆江大堤郝穴铁牛矶段,规划总占地面积约19.6万平方米,建成区面积2.83万平方米。荆江大堤铁牛矶段属重要险工险段,1998年大汛后国家投资进行了综合整治,对临江面堤坡及平台进行了硬化处理,增加了花岗岩防护栏桿,通过工程建设不仅大大提高了该堤段的防洪能力,而且使该段景观得到了美化。此地还因有清鹹丰九年(1859年)铸造的镇江铁牛而久负盛名。由于该地段属于荆江大堤重要的险工险段,具有独特的自然风貌和丰富的人文景观,党和国家领导人先后亲临此地视察,各地游客也慕名前往观光游览。 |

| 蓝星岛原名南兴洲,是200多年前长江江心的一个泥沙淤积的江州,八十年代末由于防洪需要,全体移民,现正加以保护性利用。蓝星岛离荆州城区约30公里,长江流经后此处后行成了九曲十八湾的荆江段,流速变缓,久而久之就形成了这个小岛。小岛宽约4000米,长约9000米,岛上长满了高大而茂密的芦苇,枯水的季节大片的沙滩裸露出来,平坦而整洁。岛上空气清新、安祥而静谧、风景优美,适合游泳和阳光沙滩浴、露营、摄影等。 |

着名人物

陶静轩(1890—1926年),白马寺人,1923年脱离军阀部队,与项英等发起组织”沪西俱乐部”。不久,加入中国共产党,参加并组织了着名的”五卅”运动,1926年11月被害。

贺彪(1909—1999年),沙岗人,曾任中华人民共和国卫生部副部长、中华医学会会长、中国人民解放军总后勤部副部长兼卫生部长。

陈香波(1900-1929年),沙岗人。1924年在武昌中华大学加入中国共产党。1926年7月南下随贺龙部北伐,1928年2月,任江陵县委书记。1929年8月遇害。

彭之玉(1907—1932年),沙岗人。1925年在武昌加入中国共产党。1929-1931年彭先后任江陵县苏维埃主席、湘鄂西省苏维埃政府主席、红三军前敌委员会书记。1932年5月,被害于监利周老嘴。

胡鄂公(1884—1951年),郝穴人。1911年至1921年,先后任鄂军水陆总指挥、黄兴的副官、北方革命军总司令、第一届国会议员、总统府咨议、湖北省政务厅长。1921年,由李大钊介绍加入中国共产党。1932年后,在潘汉年领导下工作,1937年,胡受聘任孔祥熙私人政治经济顾问。1943年在桂林脱党。上海解放前夕去台湾。1951年10月8日因心脏病去世。

崔国翰(1896—1959年),沙岗人,1913年考入湖北法律专科学校。1925年在武汉执律师业。1927年6月加入中国共产党。1954年任省人民政府参事室参事,政协湖北省委员会副主席,1959年逝世。

钱纳水(1892—1973年),郝穴人。早年加入同盟会。”九一八”事变后,加入中国共产党。1932年冬,在南京被国民党政府逮捕,脱党。解放前夕去台湾,续任立法委员,复任《中央日报》主笔、总主笔。

张知本(1881—1976),普济张公壋人。1928年1月1日,任湖北省政府主席。1939年,张当选国民党第五届中央执行委员。1942年2月任行政法院院长。1948年任国民党中央常务监察委员。1949年1月出任司法行政部长,提出释放政治犯案。9月去台,1976年8月15日病逝台北。

谭友林(1915.2—2006.5.22),湖北江陵人,1955年被授予少将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章,朝鲜人民民主共和国授予一级自由独立勋章。1988年获一级红星功勋荣誉勋章。

黄杰(1910—2007.6.18),原名黄书莲,徐向前元帅夫人,郝穴镇人。第三届全国人大代表,第五、六、七届全国政协委员。

陈新桂(1913—1988.7.15),白马寺镇胡家场人。987年1月,被选为民盟中央参议委员会委员。1988年7月15日在北京逝世,享年七十五岁。

李东波(1918—1992.11),江陵县普济镇人。李东波历任宜昌地委秘书长,宜昌市副市长,湖北省交通厅副厅长,长春第一汽车製造厂计画处长,哈尔滨工业大学副校长、副书记,第二汽车製造厂党委副书记、副厂长,上海交通大学第一副校长、副书记,上海市交通办副主任。

荣誉称号

2019年03月,入选第一批革命文物保护利用湘鄂西片区分县名单

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯