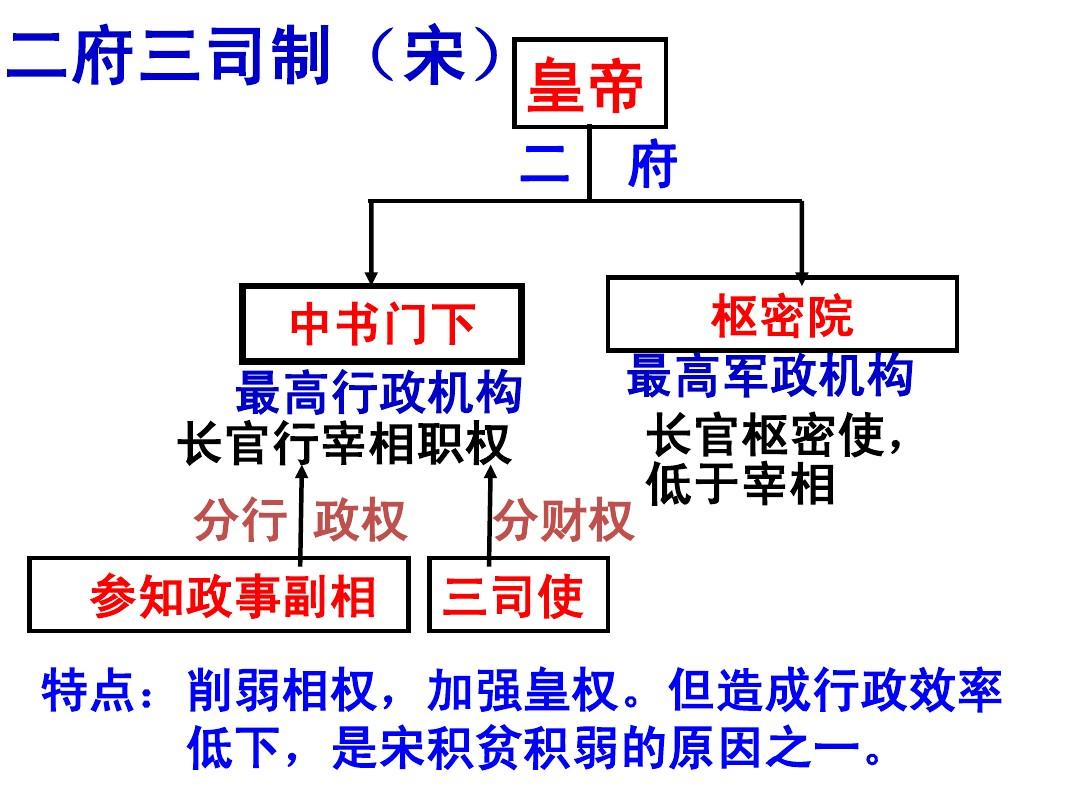

二府三司制

二府三司制是宋代为了削弱相权,加强君权的重要举措。三省长官基本不参与政事,另设“中书门下”作为宰相办公机构。宰相只保留行政权,军政归枢密院,财政归“三司”,权力相互制衡。将政务、财政、监察等权分开,而大权则系于皇帝手中。故宋代实行“二府三司”之中央政制。

基本介绍

- 中文名:二府三司制

- 作用:宋代为了削弱相权,加强君权

- 朝代:宋朝

- 补充:将政务、财政、监察等权分开

二府

西汉丞相与御史府并称“二府”,亦称“两府”。成帝时罢御史大夫,改置司空,其名废。

宋代为了加强对内控制,以掌管政务的中书门下(政事堂、东府)和掌管军事的枢密院(西府)共同行使行政领导权,并称为“二府”,为当时最高国务机关(中书门下的长官行使宰相职权;枢密院的长官即枢密使,地位略低于相)。

明清时对府“同知”的别称,即第二知府之意。

三司

东汉称太尉(大司马)、司徒、司空为三司,唐以御史大夫、中书、门下为三司。《新唐书·百官志》云:“凡冤而无告者,三司诘之。”五代、北宋称盐铁、户部、度支为三司,其长官称“三司使”,掌管统筹国家财政之事,元丰后废。金以户部之劝农、盐铁、度支为三司,贞佑时废。明代以各省之都指挥使司、布政使司、按察使司合称三司。清末以各省之布政使司(或民政使司)、按察使司(或提法使司)、提学使司合称三司。

在宋代,虽然三省名义始终存在,但是已经混同为一省,中书门下是最高行政机构。中书门下同时由于枢密院、三司的设立,宰相的军权、财权被剥夺,参知政事同时分割宰相行政权,三省制度名存实亡。

宋代官制“有官、有职、有差遣:官以寓禄秩、叙位着,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。其次又有阶、有勛、有爵。故士人以登台阁、升禁从为显宦,而不以官之迟速为荣滞;以差遣要剧为贵途,而不以阶、勛、爵邑有无为轻重。”(《宋史》卷一六一《职官志》)。不但宰相为临时职务,天下无官不为临时职务,至于“非奉别敕,不得治本官事”。

按《宋会要·职官》“中书令,侍中,及丞郎以上至三师、同中书门下平章事,并为正宰相。”但实际上,有以侍中衔出任宰相职务的现象、却没有以中书令衔出任为宰相者,中书令与尚书令一样,都是荣誉头衔。其他皆以同中书门下平章事拜相。(《古今源流至论》后集卷二《三省》:“国初三省长官第为空名,惟侍中有真拜者。”)

宋代通常二相併任,较唐朝时少了许多。也有独相一人或三相併置的。三相併置时,以昭文馆大学士为首相,次相监修国史,末相兼集贤殿大学士。二相併任的,首相併兼昭文馆大学士、监修国史。

神宗元丰改制时,尽废差遣职。以三省长官任宰相,诸官均以本官治事。以尚书令、中书令、侍中,官高不便轻授。遂以尚书左、右僕射为宰相。左僕射例兼门下侍郎,为门下省长官;右僕射例兼中书侍郎,为中书省长官。

政和二年,废尚书令,改侍中为左辅、中书令为右弼,皆虚其位;并改左僕射为太宰,右僕射为少宰,仍兼中书、门下两省侍郎。靖康元年,复以尚书左、右僕射为宰相,三省长官名称皆依元丰官制。

南渡后,凡事力图复太祖、太宗旧制。建炎三年,尚书左、右僕射皆加同中书门下平章事,并中书与门下二省为中书门下。

孝宗干道八年,改尚书左、右僕射为左、右丞相,废侍中、中书令、尚书令虚称,遂为定製。

政制内容

二府 | 1. 宰相:虽仍行三省,但中书、门下或尚书省长官,要加“同中书门下平章事”方为正宰相,而且只管行政事务。“参知政事”为副宰相。六部仍直辖于尚书省。 2. 枢密院:长官与副官分别为枢密使和枢密副使,而官职多为文人出任。他们掌士兵名册、边防机密、军队招募、调动之事。他们虽有调兵权,却必须得皇帝批准。 | ||

三司 | 全国最高的财政机关,最高长官为三司使,地位仅次中书省,号称“计相”。 户部:掌户口及赋税,长官为户部司。 盐铁:掌全国茶、盐、矿冶、工商税收、河渠及军器之事。长官为盐铁司。 度支:掌统筹财政收支及粮食漕运,长官为度支司。 | ||

台谏 | 全国最高的监察机关 1. 御史台:掌监察百官,以监察宰相为要务,其长官为御史中丞。 2. 谏院:掌谏诤,对象为天子,长官为「知谏院事」。 |

结构

皇帝 |

行政 | 军事 | 财政 | 司法 | 监察 |

中书省 | 枢密院 | 三司 | 刑部 | 审刑院 | 御史台 | 谏院 |

中书省 | 尚书省 | 门下省 | 户部 | 盐铁 | 度支 |

吏 | 户 | 礼 | 兵 | 刑 | 工 |

特色利弊

一. 相权薄弱 | : | 政务、军事、财政、监察四权并立,各部门直接向皇帝负责,宰相只能事事按旨行事。宰相权力大大削弱,事事听命皇帝,且受台谏掣肘,造成政风因循。 |

二. 政出多门 | : | 宋国政由多个部门互相掣肘,如枢密院有发兵权而无统兵权。二府三司各自独立,使行政、军事和财政无法协调,政出多门,以致行政效率偏低。 |

三. 机构臃肿 | : | 宋代官员的职权并无明确规定,皇帝往往在职官之外,另派“差遣”执行职务,行政机构重複,使冗官增多,既无效率,又浪费俸禄,导致国家财政困难。 |

四. 因循保守 | : | 宋太祖为防大臣擅权,鼓励台谏官员弹劾大臣,台省相争的事件常有发生。大臣为求明哲保身,大多不思进取,造成政治上一片因循保守的风气。 |

五. 地方凋敝 | : | 宋代强干弱枝政策以抑制地方势力,但却造成地方积弱,财政拮据,积贫积弱。 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯