百越(对南方诸族的泛称)

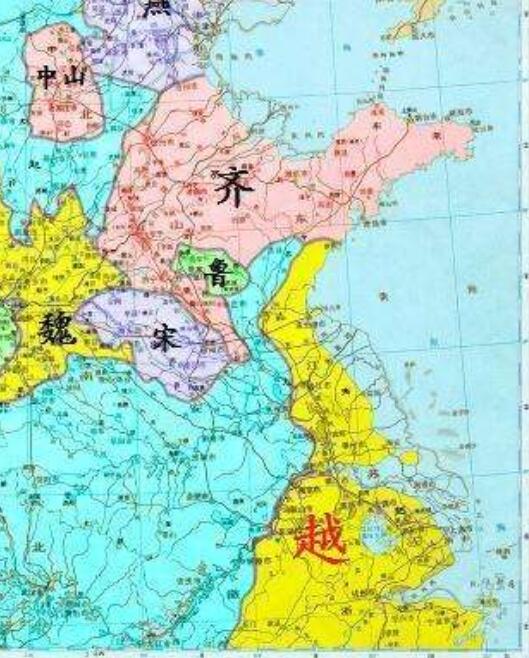

百越,是指古代中国南方沿海一带古越族人分布的地区。据《汉书·地理志》记载,百越的分布“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”。也就是从今江苏南部沿着东南沿海的上海、浙江、福建、广东、海南、广西及越南北部这一长达七八千里的半月圈内,是古越族人最集中的分布地区;局部零散分布还包括湖南、江西及安徽等地。

"百越"之称谓源于古代中原人对南方沿海一带古越部族的泛称,因这些古越部族众多纷杂且中原人对其不甚了解,故谓之为“百越”;越地上的族群又称古越族、古越人,或越族、越人。百越有很多分支,包括吴越、扬越、东瓯、闽越、南越、西瓯、骆越等等众多越族支系。《吕氏春秋》统称这些越族诸部为"百越",其它文献上也有"百粤"、“诸越”等称谓。“越”或写作“粤”,因古代“越”与“粤”相通,到近代才较为区别。汉朝之后其地改为郡县,此后"百越"这名称不见于史载,"越族"之名也十分罕见。

《过秦论》“南取百越之地”,《采草药》“诸越则桃李冬实”。在先秦古籍中,对南方沿海地区的土着民族,常统称之为“越”。如吕思勉先生所指出,“自江以南则曰越”。在此广大区域内,实际上存在众多部族,各有种姓,故不同地区的土着又各有异名,或称“吴越”、或称“闽越”、或称“扬越”、或称“南越”、或称“西瓯”、或称“骆越”,等等。这些部族在先秦时期曾存在过璀璨的高度文明。近年来的考古研究实证表明,百越也是中华文明的发源地之一。

基本介绍

- 中文名:百越

- 外文名:Baiyue

- 定义:南方沿海古越族地区的泛称

- 存在时期:远古至秦末

- 其它名称:百粤、诸越等

- 族名:古越族(亦称越族)

- 上古首领:天皇氏(天宝尊)

- 包括範围:苏/沪/浙/闽/粤/桂/琼/越南北部

历史渊源

在旧石器时代,中国这块广阔大地上就已经有了古人类活动遗蹟。自远古至秦末时期,在长江以南的沿海地区,即当今的江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南以及越南北部这一带(局部还包括湖南、江西与安徽部分区域),世代繁衍生息着众多族群,这一带越人族群数量众多的地带,中原史籍称之为“百越”,百越的诸多族群统称为古越族。先秦古籍对南方的众多部族,常统称为“越”,实际上这些“越”并不是单一民族,而是南方众多部族的统称。如吕思勉先生所指出,“自江以南则曰越”;在此广大区域内,实际上存在众多的部族,各有种姓,故不同地区的土着又各有异名。

| Name | 支系 | 包括範围 | 辖下分部 |

|---|---|---|---|

| 百越 | 吴越 | 苏南-浙北 | 句吴、于越 |

东瓯(亦称东越) | 浙南-闽北 | 不详 | |

闽越 | 闽北-闽东 | 不详 | |

南越(亦称南粤) | 广东一带 | 不详 | |

西瓯(亦称西越) | 广西一带 | 不详 | |

骆越(亦称雒越) | 越南北部和广西南部、海南一带 | 辖15个分部 | |

扬越 | 长江中下游、江淮之间(含湖南、江西、安徽局部) | 辖邗越、句吴等等 |

注:骆越辖下15部为:交趾/朱鸢/武宁/福禄/越裳/宁海/阳泉/陆海/武定/怀驩/文郎/九真/平文/新兴/九德等部。

自古流存下来的文献对有关百越记载甚少(秦始皇焚书毁了大量先秦文献),但随着科学技术的进步与考古发掘的深入,考古出土大量的陶瓷、青铜、铁器、玉器等文物,见证了百越文明,填补了百越历史的空白。在远古时代,古越人便创造出璀璨的高度文明,其冶铸技术、农业、制陶、纺织及造船业等等相当发达。考古研究表明,长江以南的原生文明,比如草鞋山遗址、河姆渡遗址、良渚遗址、奇和洞遗址和缚娄国遗址等文明遗存,不亚于同时期的北方文明,甚至比同时期的北方文明更璀璨。在对百越良渚考古中发现,百越地区良渚古城规模远远大于同时期的北方中原黄帝城。在中国新石器时代前文明的各大遗址中,百越良渚遗址的规模最大、水平最高。难怪考古学家严文明说,中国文明的曙光是从良渚升起的。

在古籍的记载中,古越族人可上溯至比三皇五帝更早以前。据宋代罗泌 《路史·前纪二·天皇纪》载:“粤有天皇,是曰天灵, 望获 强尊。”古越族的首领叫“天皇氏”,传说天皇氏是旧石器时代第一代君主。道教天宝尊。《三家注史记三皇本纪》:"天地初立,有天皇氏,十二头;澹泊无所施为,而俗自化;木德王,岁起摄提......"。据唐代杜佑所撰写的《通典》以及清代方浚师的《蕉轩随录》所说:"天皇氏是出现在三皇之前的君主。"

近年有学者认为百越人是夏王朝的建立者。香港大学亚洲研究中心的语言学者金钟就认为,中国历史上夏朝,正是濮人北上所建立的王朝,而濮人正是某支百越人于远古沿西南迁徙而成。比较早提出这种看法的学者是董楚平,他在《吴越文化志》这本中,列举了十多条证据,论证是百越族北上所建立的王朝。

周太王之子仲雍与兄泰伯来到今苏南地区的无锡、常熟一带,建立勾吴王国,断髮文身,主动融入当地社会,是一次中原文化与东南百越文化的融合与交流。据文献记载及考证,古越人与中原人早期的关係主要在贸易,越人以象牙、玳瑁、翠毛、犀角、玉桂和香木等奢侈品,以交换中原的丝帛和手工产品。百越诸部族当中最早与中原交往的是地缘上较接近中原的"于越",其之间的交往在中原古籍里也留下了墨迹,于越部族在商周时期虽然没有参加武王伐纣,但曾经北上当过周成王的宾客。商与西周时代,岭南南越部族与中原也开始有了经济文化往来;春秋战国时代,岭南与吴越、楚国关係密切,交往频繁。考古学界近年来研究发现,岭南在秦朝之前就已经存在灿烂的新石器时代和青铜时代高度文明。

考古研究

遗存分布

据对古越人分布区考古,发现了大量的古人生活痕迹与文化遗存,时间上可远溯至旧石器时代、新石器时代与青铜时代,空间上主要集中分布在中国东南部及南部沿海一带。较有代表性的文化遗存主要有河姆渡文化遗址、草鞋山遗址、马桥遗址、良渚文化遗址、奇和洞遗址、郁南磨刀山遗址、缚娄古国遗址以及甑皮岩遗址等等。

江苏 | 1993年发现的南京汤山直立猿人化石表明,早在35万年前就有古人类在此活动。距今六七千年前后,大江南北进入新石器时代兴盛阶段。据初步调查,江苏及相邻地区的新石器时代文化遗址约有上千处,其中有苏州草鞋山文化、南京北阴阳营文化、常州圩墩文化等。 草鞋山遗址发现了6000年前的陶鼎、罐、壶、杯、钵、盆等器类,个别比较大的墓葬中还出土了做工精美的石器如钺、斧等,玉璜为该墓葬群唯一出土的玉器,另有带神秘图案的罕见文物出土;在草鞋山遗址下文化层发现的3块炭化纺织品残片,经鉴定距今五六千年,是中国现已发现最古老的纺织品实物。太湖周边地区出土的良渚文化玉器,数量众多,雕刻精美。 | 江苏草鞋山遗址(距今6000年前) |

上海 | 现代考古发掘表明,上海地区至少有20多处原始社会遗址,属马家浜、崧泽文化类型的青浦崧泽遗址,距今已有6000年历史。上海先民採集植物籽实,猎取野生禽畜,捕捉鱼虾,进而以石器、动物骨角为工具,种植穀物、饲养家畜。 公元前2500年左右,上海地区进入良渚文化时期,出现男女劳动分工,农业成为主要的经济活动,陶器製作从使用慢轮进展到快轮,已出现原始手工纺织技术。 马桥遗址距今约4000年,具有典型的百越文化的特点,出土文物1000余件,除了陶瓷生活用具、石器、骨器,还有少量的青铜生产工具。 | 马桥遗址(4000年)与崧泽遗址(6000年) |

浙江 | 早在100万年前,浙江已出现人类活动。浙江共发现83处旧石器时代遗存点,其中七里亭遗址经证实,其属中国南方典型的旧石器时代早期遗址。共发现700多件刮削器、砍砸器、手镐等打制石器;七里亭下文化层距今至少100万年;七里亭遗址是全国旧石器时代早期遗址中为数不多的超百万年遗址。5万年前的旧石器时代,浙江有原始人类"建德人"活动;境内已发现新石器时代遗址100多处,有距今7000年的河姆渡文化、距今6000年的马家浜文化和距今5000年的良渚文化。河姆渡遗址总面积达4万平方米,叠压着四个文化层。经测定,最下层的年代为7000年前。以母系氏社、新石器时代、海洋文化为重要特徵的河姆渡遗址呈现多个“考古之最”:长江流域首个远古遗址、国内唯一星体集群遗址、最具海洋文化特徵遗址。 | 距今7000年河姆渡与100万年七里亭遗址 |

福建 | 福建地区最早出现的人种为“闽人”,是福建人种中的土着,在这块土地上生活的先人,几十万年的进化学习过程中,从茹毛饮血慢慢学会了打猎、用火,后来甚至学会烧制器具,种植水稻。 1989年,考古挖掘的漳州莲花池山遗址,距今40万年到20万年之间,是目前福建考古发现的,最早的一处先人生活遗址。 1999年在这进行的考古挖掘的万寿岩遗址,该遗址找出了的石器75件,以及虎、竹鼠等化石,鉴定为已距今18.5万年,这一时期的人们,已经比莲花池山生活的人更聪明了,懂得打猎。还发现了距今1.7万年-7000年的奇和洞遗址;距今6000年的平潭壳丘头遗址;距今5000年的福州昙石山遗址。 | 昙石山遗址(5000年前)与壳丘头遗址(6000年前) |

广东 | 广东郁南磨刀山遗址与南江旧石器地点群发现岭南在旧石器时代早期(60万至80万年前)就有人类活动;也发现了旧石器时代中期,距今约12.9万年以前岭南早期古人遗址(韶关马坝镇马坝人遗址)。相继发现的遗蹟还有封开垌中岩人、西樵山採石场遗址、石峡文化遗址、宝镜湾岩画、金兰寺贝丘遗址等等。宝镜湾岩画遗址及广泛分布的贝丘遗址,呈现了早期海洋文化特徵。 1996年惠州博罗"缚娄古国"遗址发现先秦时期的陶片,发掘出广东最大的先秦时期的龙窑窑址;2000年出土了包括青铜鼎、编钟等在内的大批精美陶器、瓷器、铜器、玉器、水晶文物等,在气候潮湿多雨的岭南能发现三千年以上的金属铜器遗存实属不易;这些不仅证实了岭南在先秦以前并非 “瘴疠之地”,改写了整个岭南的文明史,岭南文明史得以上溯至3000年前。 | 缚娄古国遗址(3000年前) |

广西 | 据考古发现,今广西地域早在80万年前就有原始人类繁衍生息。桂林父子岩遗址、大岩遗址、甑皮岩遗址距今7000-10000年。 距今10万-2万年前,在今桂西、桂南、桂北地区活动的古人类进入以血缘为纽带的母系社会初期。 约在5万年前,今广西境内古人类进入旧石器时代晚期。约2万-1万年前,广西境内古人学会製造和使用钻孔砾石和磨尖石器。 距今1万-6000年前,境内古人逐步走出岩洞与河谷向平原和滨海地区发展今广西地区出现原始农业、畜牧业和制陶业。 | 甑皮岩遗址(距今7000-10000年) |

海南 | 最迟在1万年前,海南岛就开始了人类的活动。先秦至西汉时期,海南岛上分布着古百越人的一支——骆越。骆越人即是黎族的先民。 在三亚落笔洞遗址出土遗物和堆积物年代距今约1万年,于旧石器时代末期至新石器时代早期的过渡阶段。 出土的石器来看,包括了敲砸器、砍砸器等多种工具,可以基本满足狩猎、劈柴所需;而从遗址中发现的堆积物来看,大量的螺、蛤、蚌壳和大型哺乳动物化石等。 | 落笔洞遗址(1万年前) |

湖南 | 永州零陵区望子岗遗址距今3000至4000年前,是目前湖南本土人老祖先古越人最早的聚居地。 遗址看到了当时人们是如何建房的。当时的人们在地面掘坑,坑的周围插上木柱子,用泥糊住木柱成墙,搭上棚子就成了建筑,这种远古的建筑方式在考古学上称之为“半穴式”建筑。 在这些建筑的边上,从高到底延伸到已发掘遗址的边缘,可以看出这是当时的排水沟,雨水顺着房顶流到这条沟里,排到外面。 |  望子岗遗址(3000至4000年) 望子岗遗址(3000至4000年) |

江西 | 武夷山地区的贵溪仙水岩悬棺遗址所处年代为3000年以前的春秋晚期,是当时生活在彭蠡泽东部水系的邗越人的古老葬俗。 考古者在棺内一男性古人的头侧,发现一束长约5厘米的头髮,两端齐整,专家推测这可能与越人特殊的习俗有关,此外,在江西出土的不少陶器上,多处有蛇纹图样或蛇形贴耳装饰。 通过对赣东北、皖南、宁镇地区以及浙西北地区考古学遗存的调查和分析,发现邗越人不仅有规模宏大和较高水平的采冶业,而且有发达的青铜铸造技术,这可以从出土的商、周青铜器得到证实。 |  仙水岩悬棺遗址(3000年前) 仙水岩悬棺遗址(3000年前) |

悠久文化

稻作

稻作发祥(1.4万年前):根据近代考古学的证据,水稻就是南方的古越人最先驯化。苏州草鞋山遗址发现的6000年前马家浜文化水稻田,是目前中国发现最早有灌溉系统的古稻田。其出土的炭化稻,连同常州圩墩、高邮龙虬庄、崑山少卿山、溧阳神墩等新石器时代遗址出土的炭化稻,为中国稻作农业的起源、栽培稻起源的研究提供了实物依据。距今7000年的浙江“河姆渡文化”遗址,很可能就是某一支“越”人所创造出来的文化。河姆渡遗址发现了稻穀、稻草和稻壳的堆积,是当时世界发现最早的稻作文化,后来在黄河流域的裴李岗遗址、贾湖遗址和长江中游流域的彭头山遗址等地发现了更早的稻作文化。直到广东英德牛栏洞遗址考古发现水稻硅质体,将水稻驯化年代前推至最早1.4万年前,并据此推断广东英德牛栏洞很可能是世界稻作发祥地。

饲养家畜(7000年前):浙江河姆渡遗址还出土了家猪尤其是幼猪的骨骼,表明中国饲养家猪的历史,也可以远溯到七千年以前,从而断定百越是世界上最早饲养家猪的地区之一,古越族则是最早饲养家猪的一个古老族群。

石制

石制工具是人类最早使用的生产工具之一。百越的瓯骆人很早就已製作石铲,作为一种起土或翻土的农具,这在骆越人的史前或商周遗址中有较多的发现。西瓯、骆越地区的大石铲颇具特色,它主要分布在左右江流域的丘陵或平原地带,主要形状为双肩,肩部有平斜二种,器身扁平而长,有直腰、束腰二种,短柄,刃部呈弧形,石质坚硬。

由于瓯骆先民对稻产生敬畏,所以每年都会举行祭祀,大石铲是先民用来在泥地里开沟种水稻的工具之一,所以很容易就成了祭品之一。广西隆安大石铲文化是早期文明的重要源头,它影响了河姆渡、良渚,而河姆渡、良渚又影响更为广泛的地区。从上个世纪至今,南宁市附近的几个县都有石刬出土。

建筑

居住形式与各族群生活的自然与经济条件有密切联繫,百越一带的"乾栏式房屋"可追溯至7000年以前。中国古代塞北游牧民族多住便于迁徙的帐篷;中原诸夏部落多住窑洞、半地穴或地面起建的平房;而南方古越部落则住类似巢居式的“乾栏式”房子,即木(竹)结构的二层楼房,下层饲养牛、猪等家畜,上层住人,这样可以防止南方气候的潮湿和避开各种兇恶的野兽虫蛇。正如《博物志》云:“南越巢居,北溯穴居,避寒暑也。”文献上的"巢居",大体是指底层架空、二层住人的"乾栏式房屋"。

“乾栏式房屋”的建筑遗蹟或模型,在南方古代“百越”部落分布地区的新石器时代遗址中,或在汉代墓葬中均有所发现。在浙江河姆渡遗址发现有7000年以上的"乾栏式房屋"遗蹟;在江浙地区新石器时代马家浜文化和良渚文化许多遗址都有发现,如浙江的钱山漾、桐乡罗家角、江苏丹阳香草河、吴兴梅堰等遗址都有此类房子出土。在广东高要茅岗距今四千多年前新石器时代晚期遗址,也发现有“乾栏式房屋”遗蹟。

青铜

古越人很早就懂得开採铜矿、炼铜。并善铸铜器,最具代表性的如青铜剑、青铜鼎、青铜编钟、铜鼓、铜铎(大铃)等。铜铎即是一种摇奏体鸣乐器,即“铎”,青铜铸故称;常繫于牲口颈部,也悬挂于庙、塔的檐角之上,风吹即发声,俗称风铃,也用于军队仪仗队中敲击。南粤惠州博罗县发掘出3000年前的土产青铜鼎与青铜编钟,反映出了古代该地“钟鸣鼎食”之贵族气象。古越人的铸剑技术闻名天下,吴越故地是春秋时代青铜宝剑的故乡。干将和莫邪的故事流传甚广,浙江莫乾山即由此得名,并有剑池遗址。因越人擅长铸造和使用青铜剑,所以在古越族的世居地与交往地每每发现有青铜剑遗存。

1965年在湖北出土一把越王勾践剑,1973年在湖北江陵又出土一把越王州句剑。在出土的越王勾践剑等传世名剑的剑刃表面,均有着精美的菱形暗格花纹,历经两千四百余年,仍然纹饰清晰精美。测定与研究后,发现了越王勾践剑的配方成分。数据显示,该宝剑的青铜合金主要是由铜、锡以及少量的铝、铁、镍、硫组成的。虽然是同一把宝剑,可是剑的不同部位却有着不同金属配比,这要求金属器物在铸造的过程中,必须分两次浇铸才能使器物複合成一体,专业术语称之为“複合金属工艺”。

早在春秋时期前越人就已经掌握了这项技术,实在令人惊叹。至于越王勾践剑为何历经两千多年还不生鏽,法国人曾提出一个大胆假说—中国古代青铜器上,存在着神秘的今人尚不知晓的人工外镀技术,比如经过硫化处理,正是这个技术,使得青铜器的器表产生了覆盖层,它异常坚硬而且绝不生鏽。

舟船

古越人不但铸剑技术高超,越人也擅长航海。越人“水行而山处”,为习水民族。古越族人民素以善制舟楫,巧于驭舟,尚铜鼓,精于剑,熟水性,善使舟及水战,首创水师,富于航海经验而着称于世。先秦时期的百越人很尚武,越人除了善制剑之外还善水战,楼船这种大型战船就是越人发明并最先使用的。楼船的甲板建筑特别巨大,船高首宽,外观似楼,所以被称作“楼船”。《淮南子·原道训》云:“九疑之南,陆事寡而水事众。”说的就是百越族人不善陆上之事,而善舟水(海洋文化)。

古时北方人善于骑马,南方的越族则由于本地区山多,河流多,面向大海,而善于製作舟船,行船渡人,捕鱼食用。傍水而居,依水而生,在渔猎生产生活中“陆事寡,水事重”,舟楫成为不可或缺的工具。他们“刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以济不通”。

东海、南海航路的打通与中国东南及南方沿海的百越族的制舟行水文化是不可分割的。百越族长期生活在河流纵贯、湖泊密布的泽国水乡,他们“非有城郭邑里”,“水行而山处”,交通往来为舟楫,地理环境使他们与“舟”结伴。越人善于驾舟的本领从浙江河姆渡与良渚文化中出土的划舟与木桨可见其历史久远。

陶器

百越地区的陶器较有代表性的是印纹陶与黑陶。考古学家普遍认为,广泛分布于中国南方各地的以几何印纹陶为主要特徵的文化遗存,可能也是由古越族所创造出来的。最近数十年来的考古发掘表明:这种以几何印纹陶为主要特徵的文化遗存,在时间上从4000多年前的新石器时代晚期开始,一直延续到商周秦汉时期,在空间上则遍布于中国东南地区及岭南一带。先秦时期出现在中国南方的这个陶系,其特点是在陶器的表面装饰有各种几何图形的花纹图案;印纹陶最早的考古发现是在1914-1915年广东南海发现的实物,被视为南方新石器时代晚期最具特色的陶器。江浙良渚文化的陶器黑陶,以夹细砂的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,轮制较普遍。

印纹陶 | 印纹陶工艺上属于盘泥条筑法手工製作或慢轮製作,在製作陶胚时用带有印子的木板进行反覆拍打,使陶胚牢固成形,并留下各种印纹。其烧制温度的低高,又分为印纹软陶和印纹硬陶。 器物多留有布纹、席纹、绳纹的痕迹,后渐趋丰富、精美,纹样均为几何形纹饰。几何印纹陶是百越族的典型器物,工艺简单朴拙,与百越族质朴的性格,自给自足的农耕生活方式息息相关。 | 几何印纹陶 |

黑陶 | 黑陶是在烧造过程中,採用渗炭工艺製成的黑色陶器,黑陶的烧成温度达1000度左右。黑陶有细泥、泥质和夹砂三种,其中以细泥薄壁黑陶製作水平最高,有“黑如漆、薄如纸”的美称。 一般器壁较薄,器表以素麵磨光的为多,少数有精细的刻划花纹和镂孔。圈足器、三足器较为盛行。代表性的器形有鱼鳍形或断面呈丁字形足的鼎、竹节形把的豆、贯耳壶、大圈足浅腹盘、宽把带流杯等。 | 黑陶 |

考古学家普遍认为,广泛分布于中国南方各地的以"几何印纹陶"为主要特徵的文化遗存,系由古越族所创。

玉琮

良渚文化玉器距今5300-4300年,它与东北的红山文化、西北的齐家文化并驾齐驱,把中国新石器时代的玉器发展到了最高峰。玉琮是祭祀用的大礼器之一,它与玉璧、玉圭、玉璋、玉璜、玉琥被称为“六器”,为古代重要礼器之一。玉琮是中国古代玉器中重要而带有神秘色彩的礼器,既用来祭祀大地,也是权威的一种象徵。《周礼》记载:“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”这也是后世“苍天、黄土、青龙、朱雀、白虎、玄武”思想的由来。

从良渚黄琮的色彩和造型来看,恰好说明周代以璧琮祭祀天地的用玉礼制,起源于良渚时期。神人纹玉琮王,纹饰是人面与兽面的複合形象,是良渚文化玉器上的典型图案,反映了古越人高度发达的宗教信仰体系。

最完整的神人兽面图像,目前仅发现于良渚反山十二号墓,为“琮王”、“钺王”、柱形器与“权杖”冠饰四件玉器。其中“琮王”四面直槽内的八个神人兽面图像与“钺王”正背面的两个神人兽面图像,均在平面上铺展;柱形器上的六个神人兽面图像,为圆弧面铺展;而“权杖”冠饰,是良渚玉器中难得一见的“满花”器,在浅浮雕的神人兽面图像周围,密布以勾连捲云纹为特徵的阴线地纹,彼此浑然一体。

古文

在浙江平湖庄桥坟遗址出土的一件残石钺上,发现了几个类似现代汉字的符号,其中最为清晰的是石器一面右上角类似“郑”字的文字。一件余杭南湖出土的良渚时期陶罐上,有多达12个刻画符号,其中一只憨态可掬的类似老虎的形象。 平湖庄桥遗址出土的残石钺

平湖庄桥遗址出土的残石钺

平湖庄桥遗址出土的残石钺

平湖庄桥遗址出土的残石钺那些陶罐上的符号,也许就是古文字的起源。有考古学者认为,由于古人写字喜欢用毛笔书写在木片、竹简等物体上,出土文物中有竹简的话,也都软得像麵条一样,所以类似这些文字记载方式,随着岁月的流逝,本身就非常难保存信息;虽然对于良渚文化刻画符号的研究,目前还没有形成完整的文字型系,但可以肯定的是,这些刻画符号的确是中国古文字的一个起源。

越语

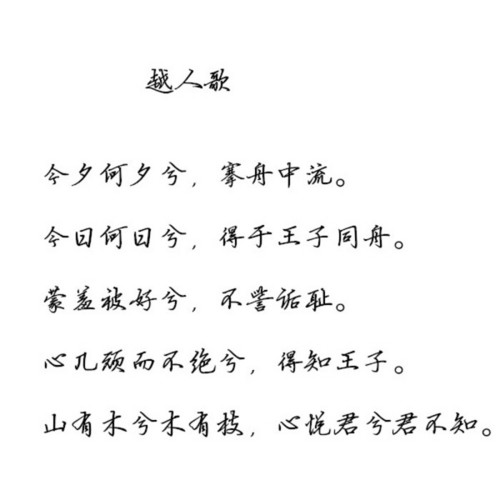

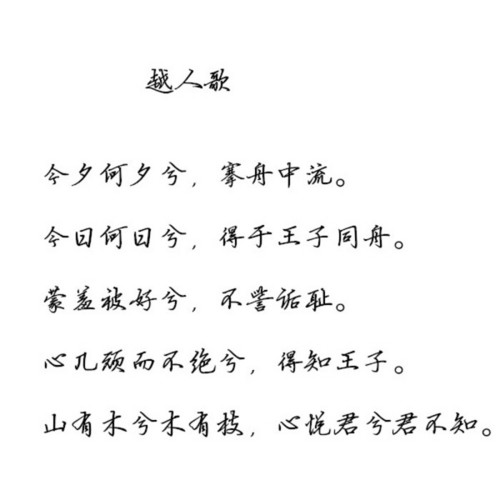

古越人有自己的语言特点,属于胶着语。据载,汉刘向《说苑·善说》篇保存有一首“越人拥楫歌”,其歌辞同中原语言根本不同,不经翻译,连邻近的楚人也听不懂。

古越人所使用的古越语与古代北方所使用的语言相差极大,彼此不能通话。根据语言学者的研究,在汉语七大方言中,北方方言(官北话)可以粗略看成是古汉语数千年来在中国北方经历北方阿尔泰语系的游牧民族数度混居交融发展出来的结果,而其余六大方言吴语、湘语、赣语、闽语、客家话和粤语,却是由于历史上北方居民数度南迁、与南方族群的语言相互影响而逐渐形成的,因此均与古汉语有较大出入,但在声调方面,南方方言则保留北方方言已经失去了的入声。

古越语为黏着型,不同于古北方语的单音成义,故古越语译成汉语时一字常译为两字,如爱为“怜职”,热为“煦虾”。表明古代百越语是一种带有自己特点的独立语言。

据有关学者的研究,认为越语的特点是:发音轻利急速,有的词与汉语不同,名词类的音缀有複辅音和连音成分;词序倒置,形容词或副词置于名词或动词之后。在《国语》、《越绝书》及《吴越春秋》中都有一些越语词的纪录,而汉刘向《说苑·善说篇》中所录着名的“越人歌”则是保存最为连贯完整的越语资料。据对古越地的现代汉语方言对比研究,发现其中有着众多的词语是相当一致的,因此从中可以看出,闽越、瓯越、南越、骆越语在古代大概可以互通,因为古越语的成分至今还十分明显。

诗歌

《越人歌》-- 年代:先秦

今夕何夕兮,搴舟中流。

今日何日兮,得与王子同舟。

蒙羞被好兮, 不訾诟耻。

心几顽而不绝兮, 得知王子。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

《越人歌》并非出自《诗经》,而是一首先秦古歌,见于刘向《说苑》卷善说篇。歌中的故事发生在公元前540年前后。当时楚越虽是邻国,但方言不通,交往需要藉助翻译的帮助。这首《越人歌》是中国历史上现存的第一首译诗。这首诗接近《楚辞》作品的缠绵悱恻,艺术水平很高,它和楚国的其它民间诗歌一起成为《楚辞》的艺术源头。

语言学者郑张尚芳根据对上古音的构拟,将《越人歌》中表音,与有关的泰语对照,破译越人歌。并发现“山有木兮木有枝”是楚国译人为满足楚辞韵例凑足六句而添加的衬韵句。根据音韵学对汉字上古音的构拟,把《越人歌》中每一汉字的上古音和中古音,与有关的壮语词一一对照,发现它与壮语存在着一定的关係。

音乐:越族的音乐好野音。据说,越王勾践听中原夏人乐师吹籁(古代的一种三孔管乐器),却听不懂,也不爱听。《吕氏春秋·遇合》:“客有以吹籁见越王者,羽、角、宫、徵、商不谬, 越王不善;为野音而反善之。”

越人由来

形成

关于古越族的来源,学术界主要有两种不同的意见。一是认为越族源出于中原诸夏族,是诸夏族的后裔,即“越为禹后说”;二是认为越族是由当地原始先住民发展形成的,即“土着说”。

- 史籍依据

持“越为禹后说”者,主要以司马迁《史记》中的《夏本纪》、《越王勾践世家》以及《吴越春秋》、《越绝书》等历史文献为依据,认为越王勾践的祖先,是禹之苗裔、夏后帝少康之庶子无余的后代,之后形成分支散布南方各地而成"百越"。

有学者根据《史记·越王勾践世家》等史籍有这样的描述:“公元前333年(战国时期),楚威王兴兵伐越,大败越国,尽取吴越之地。” 认为,自此越国人流散到南方一带,分化成众多的支系,故而从这个时候开始,文献中便出现了“百越”这一个新的称谓。不过,据科学技术的测定与考古的深入,该"百越源于越囯分化"的观点难以信服。

研究百越族的中国学者宋蜀华认为:“勾践的祖父夫镡以上至夏少康庶子无余,世系不清楚;夏少康经商至周敬王共60余代,两者世系相差近1000年,把越王勾践说成是夏少康的后裔,实难信服”。此外,宋蜀华也认为夏文化和越文化截然不同,因为:“夏人活动地区从未发现过‘印纹陶文化’,而‘印纹陶’流行地区也从未发现过‘二里头文化’”。

- 考古研究

持“土着说”者,主要以考古资料和史籍的考证为依据,认为越的世系找不出勾践是夏少康后裔的直接证据,中原夏族和南方越族姓氏不同,彼此世系不清;诸夏族和古越族的分布地区也明显不同;古越族的文化特点也明显不同于中原族群。

对于古越人从何而来的问题,厦门大学人类学与民族学系教授蒋炳钊表示比较认同“土着说”,即百越族群是由当地原始先民发展形成的。其理由是,大量考古资料证明,在百越各族登上历史舞台之前,早在几十万年以前的旧石器时代和新石器时代早、中期以及四五千年前的新石器晚期,那里已有人类活动的遗蹟。萌芽于新石器时期的南方印纹陶已经被考古学界认定为分布在长江以南的古越文化遗存。

考古学家将印纹陶分布区分为宁镇区、太湖区、赣鄱区、湖南区、岭南区、闽台区、粤东闽南七个次文化区,这与秦汉以后百越族几个组成部分的分布基本吻合。这几个文化区都曾是古代越族的世居地,这同中国东南沿海新石器文化的分布是一致的。

据国际科学杂誌《科学》发表的“亚洲人群遗传多样性研究”成果,全基因组基因分型研究表明,在距今3万至4万年前,亚洲人开始从东南亚往北迁徙,逐渐遍布整个东亚直至中亚地区,形成了如今的东亚人群。对中国历史而言,这意味着,古代黄河流域的北方人祖先是先到达了南方百越,在南方那里繁衍,此后再往北迁徙进入黄河流域,创造出灿烂的中华文明。有报告称通过对分子人类学材料Y染色体DNA的测定,百越有单起源的遗传学迹象,广东可能是百越族最早的发源地。另有报告称台湾高山族源自上海地区百越族。

称谓

百者,泛言其多;"百"是指多数、约数,不是确数。据黄现璠着《壮族通史》说:越即粤,古代粤、越通用;越与粤,古音读如Wut、Wat、Wet,是古代江南土着呼“人”语音,越是“人”的意思。

另有观点认为,对于“越”的得名,较常见的说法是“越”源于“钺”(或写作“戉”),是一种扁平穿孔石斧,开始是生产工具和武器,后来逐渐演变成很薄的象徵权力的礼器。中央民族大学少数民族语言文学系教授李锦芳认为这个说法比较可信,因为至今越族后裔壮侗语民族的语言中将斧子、板锄(源于钺)读为“kwan”、“kwak”,与“越”字汉语古音接近。但对于“百越”是对“越”多个支系的泛称这一说法,李锦芳认为是望文生义;他认为,其实“百”是中心词“越”的词头,越音“bak”,是“把”的意思,“百越”即“把斧”。韦昭认为百越之“百”是因越人有“百邑”而得名。

古时候中原人泛称中原四方的南方部落为“蛮”、东方部落为“夷”、西方部落为“戎”、北方部落为“狄”,"蛮夷戎狄"是夏、商、周三代对东南西北各方部落的称谓。秦汉史籍泛称南方的部落为“越”,而戈壁沙漠以北的游牧部落为“胡”(匈奴),故而北“胡”与南“越”并称。

越地诸部

史载

由于古代中原部族对南方古越部族的了解甚少,在文字上关于对“古越族”的最早记载是“于越”,"于越"是春秋时期越国的前身,据文献记载及考古印证,"于越"最迟在商朝前的时候就已经存在。古越族和中原诸夏族早期的往来关係主要贸易。

《庄子·逍遥游》:“宋人资章甫而适诸越,越人断髮文身,无所用之。”郭庆藩集释引李桢曰:“诸越,犹云于越。”

《公羊传》:“于越者,未能以其名通也。”何休注:‘越人自名于越(于越)。《周礼·冬官考工记》又出现“吴、粤”名称。

《逸周书·王会解》又有“东越”、“欧人”、“于越”、“姑妹”、“且瓯”、“共人”、“海阳”、“苍梧”、“越区”、“桂国”、“损子”、“产里”、“九菌”等名称。

《过秦论》“南取百越之地”;《采草药》“诸越则桃李冬实”。

《汉书》记载:“蛮夷中,西有西瓯,众半公式(个子矮小瘦弱),南面称王。”《百越先贤志》也载:“译吁宋旧壤,湘漓而南,故西瓯也。”

宋朝人罗泌的《路史》又具体解释了百越的族称有:“越常、骆越,瓯越、瓯皑,且瓯、西瓯、供人、目深、摧夫、禽人、苍吾(误记,应属百濮)、越区、桂国、损子、产里、海癸、九菌、 稽余、北带、仆句、句吴(吴囯前身),是渭百越也。”

古籍又有记载:“越北有城廓邑里也,处溪谷之间,丛竹之中”,“以地图察其山川要塞,想传不过等数,而间独数百千里。险阻林丛,弗能尽着。”“夹以森林丛竹,水道上下击石,林中多腹蛇猛兽。”从这些古籍的表述可见,百越支下的小村落多数都聚居、敬居、绕寨、游走于山川要塞,森林丛竹之中。

部族

- 于越部族

于越部落是春秋时期越国的前身(地理位置即今苏南浙北一带),于公元前2032年建立越国。公元前473年传至越王勾践撃灭吴国后北上与当时中原诸国会盟并雄视中原,成为春秋五霸之一。战国时,势力衰弱,公元前306年,为楚所征服;至公元前222年被秦所灭。从文献的记载中可以看出,于越部族在春秋时期前较为强大,战国后衰落。

- 扬越部族

扬越,亦通扬粤。今长江下游的上海、江苏、安徽局部、浙江等皆古扬州之属;古扬州之地为越人所居,故曰扬越。关于其地理位置及範围史料上有不同的记载:如,《史记》记载:"秦时已并天下,略定杨越,置桂林、南海、象郡、以谪徙民,之后为赵佗南越国领地",此通南越;也有用扬越来指长江中下游地区的,此通地区、越国,《吕氏春秋》:"东南为扬州,越也 ";《尔雅》:"江南为扬州,越也"。主流说法是扬越位于长江中下游、江淮之间的一带。邗越与句吴同属扬越,句吴即是春秋吴囯的前身,邗越分布江淮各地。

- 闽越部族

闽越部落即是闽越国的前身(今福建一带)。因分七族,故有七闽之称。闽越之"闽"源于图腾崇拜,闽越部落把蛇当作是部落的图腾;蛇在古语中又被称为长虫,就以虫为义,把该地称为闽越。闽越人在距今3000年以前(相当于中原的夏商时期),已经创造出灿烂的独具特色的——闽文化;到了周朝,形成七个大部落,史称“七闽”。与闽越关係较密切的是附近的东南面于越,据传在越王允常时代,于越部族有人进入闽越定居,如铸剑能手欧冶子,曾受越王派遣,带领助手在闽北(今松谿县)湛卢山建炉,铸造质量优良的宝剑;福州市的冶山和欧冶池,相传也是欧冶子铸剑地。

- 南越部族

南越,粤通越,南越亦称南粤,地理位置即今广东一带(广东的简称"粤"源于此)。南越是存在于远古至秦末时期的古越族部落,南越部落是秦末汉初时期南越国的前身。从《淮南子》对秦越之战岭南人击毙几十万秦军的描述中可以看出南越与西瓯部落是百越诸部中属强大的支系,两广自古有狼兵之称源于此战。公元前219年秦始皇发动"秦攻百越之战"后于公元前214年征服岭南随即在此地设定南海、桂林与象3郡;公元前204年,南海郡的郡尉赵佗乘秦末大乱之际兼併桂林与象两郡,自立为“南越武王”,建立南越国。

- 东瓯西瓯

瓯,古文与“区”、“沤”均相通。有专家研究,“瓯”不是诸夏辞彙。古籍记载:“东南曰扬州……其译薮,曰具区。”“区”即“沤”,指浙江境内众多湖泊,湖泊或濒海地方被水包围的岛屿。在这些被水“沤”(包围)的地方生活的人就是“沤人”,即“瓯人”。《山海经》中也有“瓯居海中”的说法。

据专家考证,“区”则“曲”,二者同义。故山林险阻崎岖曲折之地谓之“区”,即“瓯”,居此地者,即为“瓯人”。在东面江浙地区居住的越人——“沤人”是“瓯”,在岭南西部地区居住的越人——“瓯人”也是“瓯”,他们都是“瓯越”。为以示区别,所以,习惯上称江浙一带的越族“瓯人”为“东瓯”,岭南西部一带的越族“瓯人”为“西瓯”。西瓯越人主要分布在珠江流域之柳江、红水河流域以北的广西区域。

- 骆越部族

骆,同雒,是山区的水田;骆人,或雒人,即耕这些田的人,骆(雒)越,则为耕这些田的越人。骆越是百越众部落中一支以农业为主的部落,但其製作工艺技术高超,在出土的饰物、铜鼓就十分精良。骆越人主要居住在今海南、广西南部至红河三角洲及周围地区。骆越有部分逐步南迁,到了战国末年,迁徙到了今越南河内一带,成立了瓯雒国,是越南京族(越南的越族)、黎族、水族、寮国龙族的祖先。其创造出了璀璨的“瓯雒文化”,即越南东山文化。

瓯、骆会称:西瓯与骆越,本为越之二支。瓯骆,则西瓯、骆越的会称,因西瓯与骆越地缘相邻,又在两境建立过“瓯骆国”,所以人们多数都会称为"瓯骆"。

建国

| 【瓯雒国】 又称为瓯貉国或安阳国(前257--前206年)。都城为古螺城,在今越南河内东英县,其疆域主要包括今越南北部一带,后一度扩张到中国广西、云南部分地区。 前257年,蜀泮攻灭文郎国,于文郎国故地建立瓯貉国,瓯貉之“瓯”即指代西瓯部落,而瓯貉之“貉”即雒,指代雒越部落。前214年,秦朝南伐百越时,瓯雒国的西瓯诸部落曾经推举译吁宋为盟主以抗秦,终为秦人所败。西瓯之地成成为秦郡县制中三十六郡之象郡、桂林郡的一部份,而瓯貉国则成为秦朝的象郡。公元前210年,南海尉任嚣发兵攻象郡瓯貉国,战后以今越南天德江为界,江北归任嚣方,江南归蜀泮方。公元前206年,继任嚣之后控制南海郡的赵佗击灭瓯貉国。 |

| 【南越国】 秦朝南海郡郡尉赵佗乘秦末大乱之际,控制南海郡并隔断与岭北的交通,随后于公元前206年兼併桂林郡和象郡(包括瓯雒国在内)。 公元前204年,赵佗自立为“南越武王”,建立南越国。公元前202年初,汉高祖刘邦不承认南海、桂林、象郡三郡为赵佗所有,反而将南海、桂林、象郡三郡封给长沙王吴芮。公元前112年秋季,南越王赵建德元年,汉武帝所遣的十万大军分四路进攻南越王国。公元前112年冬季,路博德一军与杨仆一军先行会合,两军一同围攻番禺,后番禺降于伏波将军路博德,术阳侯及吕嘉出海西逃时被路博德捕获,南越国灭亡,时为汉武帝元鼎六年,整个南越王朝历五王,凡九十三年。 |

| 【文郎国】 文郎国是雒越(骆越)部落所建立的首个王国,公元前2879年雄王于在当今越南北部至广西南部一带建立文郎国,历任国主皆号“雄王”。公元前257年,文郎国为蜀王子蜀泮所灭。 据《大越史记全书·外纪卷之一·鸿厖氏纪》记载: "分国为十五部,曰交趾、曰越裳....,以臣属焉。其曰文郎,王所都也。置相曰貉侯,将曰貉将〈貉将后讹为雄将〉。"史籍中关于雒越人的情况,出现过“雒王”、“骆王”和“雄王”的记载,分别见于成书于公元3世纪的《交州外域记》、成书于公元5世纪的《南越志》中。后来这几种史籍都已失传,这些零星记载被保留在《水经注》、《史记·索引》、《旧唐书》和《太平寰宇记》中。这些记载说:"交趾昔未有郡县之时,土地有雒田,其田从潮水上下,民垦食其田,因名为雒民,设雒王、雒侯,主诸郡县,县多为雒将,雒将铜印青绶。" |

| 【闽越国】 传说闽越国其国王族是越王勾践之后裔,楚败越后,徙至今福建省,于秦朝时为闽中郡“君长”。公元前202年,汉朝封驺无诸为闽越王,都于东冶县(今福州),故其国号为闽越国。 公元前154年,吴王刘濞企图诱使闽越国从己反叛汉朝,然而失败。吴王刘濞叛乱失败后,其两子逃奔闽越国。公元前138年,闽越国发兵围攻东瓯国国都,但因汉朝出兵援东瓯国,于是闽越兵解围而去。后因东瓯举国徙往汉朝江淮地区,闽越国得以占有东瓯国故地。 公元前111年秋季,东越王驺余善反叛汉朝,发兵侵汉朝并自立为“东越武帝”。公元前111年冬季。闽越国权贵们杀东越王驺余善降于汉朝,闽越之地从此成为汉朝版图的一部份。 |

| 【东瓯国】 据传东瓯国其国王族也是越王勾践之后裔,楚败越后,徙至今浙江省南部,于秦朝时为闽中郡“君长”。 公元前192年6月,汉朝封驺摇为东海王,都于东瓯(今温州),故其国号为“东瓯国”。 公元前154年,东瓯国跟从吴王刘濞叛汉朝,刘濞失败后逃往丹徒,被在当地的东瓯兵所诱杀,刘濞的首级被献于汉朝,东瓯国得以与汉朝和好。 公元前138年,闽越国发兵围攻东瓯国国都,东瓯王驺望向汉朝求援,汉武帝发会稽郡兵从海路援东瓯国,兵未至东瓯,闽越国闻汉朝来援后撤兵归国。东瓯国故地逐为闽越国所吞併,东瓯国降而亡。 东瓯王的辖地,大致包含现今中国浙江省的温州市、台州市、丽水市一带。东瓯在现在仍是浙江省温州市的古称。 |

| 【越国】 越国共传8代,历160多年,与当时中原国家会盟,雄视江淮地区,号称“霸主”。传说夏代姒少康的庶子姒无余,于公元前2032年在钱塘江以南一帯建立“越国”,“以奉守禹之祀”,辖有今浙江全省及安徽南部、江西东部地区,传至春秋中叶的越王姒夫谭已历近1500多年。 公元前473年,越王姒夫谭之孙、姒允常之子越王姒勾践撃灭吴国,后北上与当时中原诸国会盟,雄视江淮地区,号称“霸王”。 约公元前306年,楚怀王兴兵伐越,大败越国,尽取越国江东之地,越国自此衰弱,越国人民流散到南方一带,分化成众多的支系部落,但至战国末年,越国仍然能与楚国抗衡。公元前222年,盘踞在宁绍平原、会稽山一带的越国继楚国之后为秦所灭。 |

风俗习惯

- 龙舟竞渡

龙舟竞渡,是古代南方古越族的传统习俗之一。黄淼章等学者指出,因为南越族使用舟船普遍,往往在船的首尾画上龙、凫等动物形象作为本族的图腾或保护神。这和越人文身以象徵“龙子”的含义类似,都是为了求得水神的保护。至于竞渡的时间,在过去并不一定拘泥在端午节举行。 龙舟竞渡

龙舟竞渡

龙舟竞渡

龙舟竞渡《旧唐书·杜亚传》记载:“江南风俗,春中有竞渡之戏。”至于“端午节”的起源,近代着名学者闻一多曾指出其应是越族人为祈求生命得到安全保障举行图腾祭的节日,而龙舟竞渡便是这种祭祀活动中的娱乐节目。

据《河姆渡遗址第一期发掘报告》称,早在7000年前,远古越人先民已用独木刳成木舟,并加上木桨划舟。《淮南子·齐俗训》中有“胡人便于马,越人便于舟”的记载。中国古代南方水网地区人们常以舟代步,以舟为生产工具和交通工具。人们在捕捉鱼虾的劳作中,攀比渔获的多寡,休闲时又相约划船竞速,寓娱乐于劳动、生产及闲暇中,这是远古时竞渡的雏形。

据专家考证,进行龙舟竞渡的先决条件必须是在产稻米和多河港的地区,这正是中国南方地区的特色。在古代典籍有关龙舟起源的记载中,最早是出现在东汉。事实上,中国南方吴越一带直到东汉时才开发。据此可以推测,端午的习俗最初可能只在长江下游吴越民族中流行,后来吴越文化逐渐和中原文化交流融合,这种习俗才传到长江上游和北方地区。

- 断髮文身

《庄子·逍遥游》中有云:“越人断髮文身。”《史记·赵世家·正义》记越人文身之法“刻其肌,以青丹涅之”。断髮文身即是剪短头髮、身上纹图案之意。是古代南方百越地区海边、大河边古越族居民共同的生活风尚,同时身上纹龙图案也是古越人图腾崇拜的反应。修剪髮型与纹身是现代年轻人的潮流时尚,但如果将目光投向古代百越地区,就会发现这些在现代人生活中有着重要地位的习俗和时尚,其实在远古时代已有之,并且在那里还可以找到全新的解读。

由于生活文化差异,古代中原人对这些习俗感到很奇怪,很多中原史籍均将之记载下来。古代越人“断髮”等习俗,对当时从北方来的中原人也产生了影响,文献《史记》、《汉书》都曾记载,《史记·吴世家》说太伯、仲雍居于句吴,“文身断髮,示不可用”。《史记·越世家》:“越王勾践,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也。封会稽,以奉守禹之祀,文身断髮,披草莱而邑焉。”《汉书·地理志》也有相同记载,但却对断髮文身之俗增加了功能解释。可见断髮文身是吴越族群的鲜明标誌

据《汉书》记载:“越人常在水中,故断其发、文其身,以象龙子,故不见伤害也。”又有《淮南子》记载:“越人以箴刺皮为龙文,所以为尊荣也。”这两则文献,都记载了古越人有“文身象龙”的习惯,其实即是古越人对龙图腾的崇拜。[6]除了纹龙图腾外,也有个别部族纹蛇图腾。

断髮 | "断髮"即是剪短头髮,它与“椎髻”、“披髮”类似,都是古代越人流行的髮式。古越人不但剪髮,而且经常变换髮型,有时很短,有时又留长,这种习俗让当时终身不剪髮的北方中原人觉得很奇怪。古代北方中原人认为身体髮肤是父母授之,不敢毁伤(剪指甲除外),所以无论男女都留长髮终身不剪。如今剪髮已成为人们生活中不可缺少的一部分。现代人的理髮习俗其实即是古代越人发明"断髮"习俗的传承与发展,既方便梳洗、乾净卫生又潮流时尚。 |  断髮文身的越人 断髮文身的越人 |

文身 | "文身"即由于古代越人“习水”而避蛟龙是一种自我保护的方式。此外近代也有学者指出,古代越族人的“文身”是一种“标誌型成人礼”的遗存;如果对各种说法综合分析,可以推断文身是中国古代越族一种多功能的文化习俗,包含了部落标誌、图腾崇拜和成人礼等多方面的文化含义,是带有神秘色彩的古老遗俗。 直到近代,这种习俗仍旧可以在海南黎族、台湾高山族等民族中看到。 |  图腾崇拜,文身像龙习水以避蛟害 图腾崇拜,文身像龙习水以避蛟害 |

- 墟日趁墟

宋朝周去非《岭外代答》描述了越人“趁墟”(赶集)的热闹景象:“西南蛮笠,以竹为身,而冒以鱼毡。其顶尖圆,高起一尺余,而四围颇下垂。视他蕃笠,其制似不佳,然最宜乘马。盖顶高则定而不倾,四垂则风不能飏,他蕃笠所不及也。交址有笠如兜鍪,而顶偏,似田螺之臀,谓之螺笠。”这一习俗沿袭数千年不变,南方个别地方至今依然流传墟日趁墟习惯。

- 契臂为盟

"契臂",谓刻臂沥血。是百越部落之间表示结盟所举行的结盟仪式。《淮南子·齐俗训》:“故胡人弹骨,越人契臂,中国歃血也;所由各异,其于信一也。”高诱 注:“刻臂出血,杀牲歃血,相与为信。”

- 鸡骨占卜

商周时期,北方中原人用龟壳、牛骨来占卜,而南方的百越人则用鸡骨,即用鸡的头盖骨在火上烤,以鸡头骨受热开裂的图文形象来卜吉凶。

- 凿齿漆牙

古代越族人的另一习俗,是"凿齿"(拔牙)。在旧时文献中,这种风俗习惯被称作“凿齿”、“打牙”。这是一种有意识地採用人工方法,拔除(或打、或敲)某些健康前位齿的行为,在《山海经》、《淮南子》中都有记载,《战国策·赵策》中记有:“黑齿雕题,鳗冠林缝,大吴之国也”。古越族的后代——近现代的台湾高山族还或多或少地保留有拔牙的习俗。如今江西余干农村还存有不少古越遗风的说法,如有些成年男性和女性镶门牙,就与数千年前古越人摘齿习俗息息相关。

在珠江三角洲、环珠江口的贝丘、沙丘遗址,目前已经发现数十例与拔牙相关的考古遗蹟。这些拔牙遗蹟的人类体质特徵相同,所拔牙齿位基本相同。它们的年代均在距今4000年以内的先秦时期。此外,越人中还有一种漆牙的习俗,称为“黑齿”。对于“凿齿”的习俗,学界比较普遍的有数种说法,一是认为是青春期、成年礼或结婚所需的一种仪式;二是认为其表示一种美的观念,具有装饰意义;三是认为这是为了表示崇信的一种行为或纪念性的行为。但不论哪种说法更能接近古人“凿齿”的深意,有一点不可忽略,即这种看似奇怪的习俗是古越先民丰富多彩的生活的一部分。

- 喜食蛤贝

史料记载,越族中有许多支系都有喜食"蚌、蛇、鱼、鳖、蛤"腥味之物等习俗。这些都是生活在沿海越人的餐中天然美食,把虫蛇蚌蛤视为上餚。在《淮南子》与《史记》中,都提到南蛮吃蛇与贝壳类动物。《史记·货殖列传》中对南方越人的饮食方式进行了精闢概括:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼。” 晋代的《博物志》也记载了南方钟爱水产的食俗:“东南之人食水产,鱼、鳖、螺、蚌以为珍味,不觉其腥臊也。”

据考古发现,南宁贝丘遗址距今6000-10000年,在遗址现场还留存有大量的螺壳,专家介绍,远古时代的人们已经开始以螺肉为食物,大部分螺壳的尾部都已被敲碎,以方便他们进食,也可以此证明古越先民喜爱的“撩螺”古已有之。在广东发掘的多处文化遗址的堆积层里,均发现有大量的"蚬蚌蛤蚶蛳螺"遗骸。这些在汉字名称中属“虫”字部首的贝壳类动物和蛇一样,在中原人心目中均为“不洁”的象徵。其实这是古代南北居住环境、食物供应链以及饮食文化的差异。一个族群的饮食习俗,是与他们的居住环境与食物链供应分不开的,这些贝壳之类动物,现代的名词叫“海鲜”。

百越地区开发历史

泰伯奔吴

陕西岐山周族首领古公亶父的儿子泰伯和仲雍为让父王实现灭商的愿望,把王位继承权主动让给弟弟季历,带着亲族来到来到还是蛮荒之地的苏南地区的无锡、常熟一带,建立勾吴(即句吴)王国。泰伯、仲雍“断髮文身”,接受当地习俗,主动融入当地社会,并把中原先进的农耕技术带到当地,于是上千小部族,自愿归附于泰伯。 泰伯断髮文身、与民并耕

泰伯断髮文身、与民并耕

泰伯断髮文身、与民并耕

泰伯断髮文身、与民并耕按照《吴越春秋》、《吴地记》及无锡地方史志的记载,泰伯在无锡梅村一带开凿沟渠、兴筑城池、教百姓农耕技术,促使吴地生产有一次飞跃性发展。周人是农耕技术一流的部族,他们的先祖后稷“好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之”,帝尧任命他为“农师”。相传泰伯在梅村一带“複製”周原创业经验,大兴水利,发展农业,“穿浍渎以备旱涝”,就是开挖沟渠、陂塘,以灌溉、排涝。泰伯还改进农耕方法,变一年一熟为一年两熟,令当地农业生产有了飞跃性发展。生产技术的大幅度改进,促进当地经济空前发展,泰伯遂营造城池、房屋,提升吴地文明形态。据《吴地记》所载,为了防止外患,泰伯带人修筑城池,“周三里二百步,外郭三百余里”。梅村因此有“江南第一古都”之称。“泰伯奔吴”,无疑是一次中原文化与东南百越文化的融合与交流,对长江下游地区的开发有着重大的意义。

秦统一岭南

秦始皇二十八年(公元前219年)发动了对百越的战争。秦军共分五路,一路攻取东瓯和闽越(浙江、福建),两路攻南越(广东),其余两路攻西瓯(广西)。秦发动对百越的战争共有三次。战争从公元前219年始至公元前210年结束,共历时九年。第一次是公元前219年秦始皇派屠睢率领五十多万大军分五路南下攻击闽浙与岭南,出兵当年就攻下闽浙随即在此地设定了闽中郡,攻岭南遭到两广军袭击而大败;第二次是公元前214年秦军在任嚣和赵佗的率领下攻击岭南,该战使岭南纳入了秦的版图;第三次是公元前210年,赵佗攻瓯骆之战,历史学家一般称这次是第二战争的延续而已。 秦始皇平定百越设定各郡

秦始皇平定百越设定各郡

秦始皇平定百越设定各郡

秦始皇平定百越设定各郡由于岭南地形複杂,山岭崎岖,运输十分困难,监军史禄不能将粮草及时运到岭南,影响了战事(史料记载:"秦始皇遂使监禄凿灵渠运粮,以使深入百越")。于是派几万兵士凿通了今广西兴安县东面向北流入湘江的海洋河和西南面流入灕江的大溶江,使两条河相连,沟通了长江水系和珠江水系,北方的粮草源源不断地顺利供应给进军岭南的秦兵,使秦朝士兵及时得到补给。经数年战争后,终于在秦始皇三十三年(前214年)开凿建成了“灵渠”以后保障了供给,才取得了征服岭南的基本胜利。经过了无比惨烈的第一次和第二次战争之后,秦始皇可以说是征服了岭南,并在岭南设定了三个郡:"南海郡,桂林郡,象郡。“

秦朝为了巩固在岭南的统治,从中原迁居五十万的居民至岭南。从中原迁来的50万人,除了遭到贬职的官员之外,大多是“贾人”,也就是“商人”的意思,是朝廷重农抑商政策的打击对象;既惩治“商人”,又渗透了岭南,朝廷认为一举两得。因此,岭南北方移民的经商血统确实是有根有据的。据记载,秦代的移民大致有5批。

秦末汉初,百越之地相继以几个大部落为前身(东瓯部落、闽越部落及南越部落)各自建立了三个王国,即“东瓯国”(今浙江南部)、“闽越国”(今福建一带)、“南越国”(今粤港澳琼桂及越南北部)。但最终分别于公元前112-111年被汉武帝征灭,其地改为汉朝的郡县。

秦后归属

建制

自秦对越战争将百越併入秦朝版图后,秦始皇将百越划分成数郡,并予划置入九州。到了汉朝,整个百越地区,即吴越、东瓯、闽越、南越、西瓯、雒越在分野中都划归于九州中的扬州。东汉未年将岭南的越地改置交州,到了晋朝重新将岭南的越地划属九州中的扬州,南汉后又将岭南的越地划属交州。此后百越地区长期置于扬州与交州州域。

更迭

汉朝后期之后关于"百越"之称谓便不见于文献史载,百越境内之地名亦随历史发展而更迭。至东汉时,关于越族的相关记载已经逐渐消失,越族的名称在文献记载中虽已消失,但隋唐文献中出现的“俚”、“僚”等族称,均和古代百越有着密切的族源关係。

关于"越人"的记述在东汉三囯期间刘备三顾茅芦请诸葛亮出山时的《隆中对》,其中有一句提到"越人":"益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智慧型之士思得明君。将军既帝室之胄,信义着于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。——”注:文中“南抚夷越”句,译为“向南安抚夷人越人”。益州,四川大部;荆州,湖北湖南。荆益之南,即是今粤、桂以及苏浙闽一带,可见此时这些地方还分布着很多越人。

越族后裔

内越

古代的百越部落分布于从长江、珠江、红河到湄公河流域的广阔地域。国际学术界认为“百越”与现代的汉族(古越人融合南迁中原人)、黎族、京族、高山族、水族、壮族、侗族、畲族等诸民族有诸多亲属关係。

当代百越后裔总计有约4亿1550万人,其中2亿5500万人是汉族,占了百越后裔总人口的61.3%。其中,分布在中国属于汉语族的约1亿1500万人口闽民系、约7700万人口的吴越民系、约6000万人口的广府人及约300万人口平话人与古代百越部落有着深厚的历史亲缘关係:分布在中国和越南,属于孟高棉语族约8000万人口的京族也与古代百越部落有着深厚的历史亲缘关係:分布在台湾岛属于台湾南岛语言约50万人口的高山族与古代百越部落有着深厚的历史亲缘关係。

有学者认为,百越长期以来作为南方的主体民族,曾经与许多外系统民族接触交流,也发生了一定的基因交流。浙闽地区曾是百越的主要政治中心,所以这一地区现代的汉族群体中保留了相当比例的越族特徵遗传标记。以M119突变比例为例,上海和浙江都是26%左右,是全国汉族中最高的,其次是广东20%、安徽18%、辽宁和湖北17%、江苏16%、江西14%、湖南13%、河南11%、山东9%、四川7%、云南4%。

海外

据发表在英国《生物医学中心进化生物学》的一项最新研究成果证实:遍及两大洋的南岛居民,直接源于中国大陆的古越族。整个澳泰族群发源于大约三万年前的百越沿海一带。

大约两万年前,台湾族群的祖先开始从南粤沿海通过当时还露出海面的台湾地峡向台湾迁徙。而在大约一万年前,南岛诸族群的祖先离开北部湾的南粤沿岸,沿着越南的海岸向南迁徙。大约3000年前,印度尼西亚的马来族群开始向太平洋和印度洋的深处探索。

历史贡献

古越人在衣、食、住、行等人类生活中的重要方面,均对中华民族文化有重要的贡献。在衣着方面,古越人及其后裔今海南岛黎族等南方少数民族,是用木棉、芭蕉、竹子等植物纤维织布的发明者;在饮食方面,古越人“饭稻羹鱼”,是栽种稻穀(早稻、水稻)的先行者;在交通方面,古越人是舟船的初创者;在居住方面,古越部落是“乾栏式”住房的创造者,中国南方除了汉族吴越民系、广府民系、闽民系外,其余与古越部落稍有渊源的族群仍然有部分居住传统的“乾栏式建筑",可见其生命力所在,“乾栏式”房屋是后世楼房建筑的先驱,在建筑史上有重大影响。

百越具有独特的文化习俗与发明创造,在其自身发展过程中,也受到其周围古文化、特别是中原文化的影响,从而日益汇入于光辉灿烂的中古文化之中,为缔造中国的历史文化作出了不可磨灭的卓越贡献。103

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯