高三读这本书时曾听同学说,她读过这本书后觉得,柴静做了这么多年记者怎么还这么感性。当时我不同意这句话,更多是出于对于做新闻人做记者的向往,以及对自己多愁善感的天性的辩护。如今再读一遍《看见》,我还是想,她错了。柴静的感性与她最终成为一名优秀的记者绝不冲突(谁说好记者就该毫不感性呢?),她的理性也是在做新闻的过程中一步步建立和完善的。然而绝大多数人不能像他们那样近距离接触事件,从而多层次多角度地看待世界,最终得以自我审视,自我提升,以及学习如何平衡感性和理性。这是我羡慕他们的一点,也是我不满于自己的一点。

这本书比较明显的一个缺点是漂亮话太多了。有些话乍一看很漂亮很铿锵很有道理,一细想便觉得这句话并不能完全适用于它所处语境下的所有情况。

但这个缺点不妨碍我喜欢这本书。喜欢它的大胆,它的先锋,它的记录,它的诉求,喜欢它让人看到我们的社会的复杂,人的复杂,真相的复杂。不过,绝不能指望这本书给你一个答案,告诉你该如何做记者,是该理性多一点还是感性多一点,这本书给不了这个答案,也没有哪本书给得了。它是一个新闻人,一名记者对自己职业生涯和自身成长的记录,能启发我们很多,但不提供标准答案。是的,这本书,如果能启发,就够了;如果这本书能至少让读过它的大部分人在面对新闻时使多一些警惕,少一些轻信,不人云亦云,那这本书就有益。

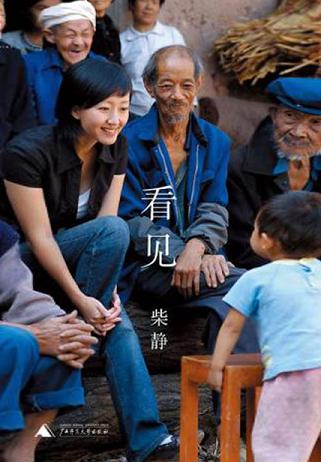

看见 读后感 第(2)篇柴静的《看见》是她这么些年来的生活,工作提炼,亦是对于人生导师——陈虻的致敬和感恩。

一个又一个故事构成了本书的躯干,而四肢也伴随着躯干的增大而发散生长:柴静从一个初生牛犊不怕虎的后生也逐步成长为资深的记者;从爱憎分明的“愤青”到建立起不带入私人情感的客观、中立的立场;从最初的不懂爱,不够宽容别人到后来的包容他人;从形单影只,到最后收获了姐妹情,同事情,知己情。

躯干中的每一个故事背后都是活生生的饱满而又立体的人,这些人包括视学生如生命的德国青年安克西;包括杀人不眨眼的“恶魔”——药家鑫;包括接受贿赂的贪官污吏的嘴脸……

我们透过柴静的《看见》看见了平日里看不见的或者权钱交易,或者人性真善美,或者默默无闻的小人物,或者声名显赫的大人物。

我认为《看见》能有这么多粉丝,读者,最重要的是她敢说别人所忌讳的,敢报他人所隐藏的,有自己的主见和决断,并不是一味地追求收视率和迎合领导的喜好。

陈虻在这些节目的播映起到了举足轻重的作用,他敢于用人,也敢于放手让柴静自己单干,他给的最大的帮助就是背后支持,排除众难地将不被许多人看好的片子送审,并签字使之得以播映。

陈虻病逝的时候,上千人自发地来送他,这样的人,是非常有人格魅力的。以后的日子里,会尽可能地去搜他的作品来观看,譬如文章的后面一节提到了他的笔记整理,言简意赅而字字珠玑。有兴趣的不妨翻回去再看一遍。

2018.5.30 于西安地铁

看见 读后感 第(3)篇深夜难眠,还是把这本书剩下的章节全部读完。佩服作者的洞察力和文笔,用她的记者体给他们描述所有的现场,和所有的即时的、和回忆的、故事的评论。我放在前面章节的评论再写一遍,以推荐这本书。

很多书都是只有前半部分精彩,后面往往因为各种原因陷入絮叨,这本书,怎么说呢?从记录一个记者如何成熟的线索来讲,她也没有跳出来这个前半部分框架,但从对社会问题的挖掘和认识来讲,自始至终都很精彩。

她记录了自己对社会认知的成长过程,起初的价值观是通过自己预设的偏高去逼问每个受访者,从而达到揭示现象踩下恶人的渲染效果,并同时保持政治正确;然后是努力甩掉主观预设,就去呈现新闻原本的样子,可是每个新闻都需要依赖特定的媒体平台,而平台本身就有一定的偏好,你的所谓客观的新闻出现在这个平台,本身就打上了隐形的标签,何谈客观?再然后就是回归到主观参与,不过此时的主观不是给予预设,而是给予移情,切身处在被访者立场去思考和提问,才会发现动机背后的社会或体制故事。人没有好坏之分,只有在不同环境下主动或被动做不同选择之分,前两个层次的执业方式只能停留在回答行事者内心有恶还是善,而最后的层次可以帮助理解他为什么做了错事或者好事,从而揭露事件背后的社会原因,这才是一个社会工作者应该做的。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯