看电子书越来越影响到我的阅读体验,触摸不到纸张的时候,心很容易浮躁起来。以后如果有选择,就尽量不在这里看书了。分享迟子建老师前几天的讲座:时代速度与文字温度。

时代的速度加快,使得诗意的、熟悉的过往渐渐消失于文学。而文学的作用之一,就在于使人们反思时代加速的过程,去沙取精。这就是为什么文学要比时代慢半拍。

在我的家乡,半年都在下雪。我的第一个中篇《北极村的童话》1986出版,是一本回望式的小说,演绎的就是故地童话,是比较伤怀的。为将来我的很多回望式小说拉开了序幕。

在30多年的写作中,我的长篇,中篇,短篇,三种小说是均衡发展,齐头并进的。我想分别讲一例。

短篇小说,比如《采坚果的人》。取自于真实的故事,秋天作物成熟,但是为了采摘坚果卖给城里收购的人,感受到拿现钱的感觉,很多人误了收割。有一次,大雪突至,所有人都没来得及收获,只有一对智障兄妹除外。他们遵从祖训,不慌不忙地收获了冬粮,没去采坚果。所以在经济快速发展的时代,人人追求眼前的利,只有一对智障除外,这是很讽刺的,他们是真正的真理追求者。

《布基兰小站的腊八夜》也是真实的故事,但是在这个信奉萨满教的地方,我也加了些神化的元素。在高速的时代,也需要减速,也有需要体恤的生灵。它被拍成了电影,但是为了吸引年轻人看,剧本又加了一对逃婚至此的大学生,这很突兀,很伤小说的气质。

《额尔古纳河右岸》写了太多的死亡,因为我了解到,那些部落的人将死亡看得非常坦然。大自然是他们的全部给养,在这样的环境中,生存,死亡是随时可发生的。小说中的神歌则来源于我去部落采访时,一些女人们的即兴歌唱,非常生动,捕捉到了很多诗歌最美的元素。他们也曾想过创造文字,好把这些书写下来。

我对少数民族题材很感兴趣。但是这些文明都在遗失,不光是在国内,国外也是一样。比如我去美国某地,原始印第安人的生活痕迹只剩了打磨过的石头。破坏,远离,无视人类历史进程中不该遗忘的文明,和万千生命告别,其实是在不知不觉中走向狭小。

我曾写过《土著的落日》。这些回望在很多作品都有体现,《瓦尔登湖》,《寂静的春天》我非常喜欢,序言是我写的。还有前苏联作家艾特玛托夫的《死刑台》。(《断头台》)中体现的道德危机,我认为艾特玛托夫是最应该得到诺奖的苏联文学家。包括当代《三体》这样的,写到未来就是新的星球。霍金说2600年地球将不再适宜居住,很多作家笔下的出现的套译,背后是对现实世界的焦虑。我从不对社会失望,过去经历的苦难变故那些多,人类还是走到了今天。作为一个有人文情怀的作家,我对智慧人类还是有信心。相信人类有爱心,慈心,有反攻自省,也有经验,就会继续走下去。

文学在现代化中越来越边缘化。只要人类存在,对万事万物存在表达的欲望,文学就会存在,仍会是是最好的表达方式。当文字变为文学的时候,就能够安慰人心。

问题:如何面对自己故乡的变革,以及与创作的关系?答:在中国特色的城乡巨变中,文学的边界应该和它同步。作家也要同步,才能找到最好的方式。我也在努力,未来会有相关的作品。比如“候鸟人”。世界在不断的修正自己的过错,也在向前走,旧的也有经典的,也要坚持。文学一定要包容,就像这个时代一样。文学最好的度就是适度,宜人的,有人文情怀,有价值的温度。

问题,创作《满洲国》如何进行历史的书写,如何获得小人物的生活细节?答:历史教科书提供了定论,但是远远不够,文学可以还原弥补历史的裂隙。一个民族,要正视人性的历史,尤其是作家,要丰富,正确地审视。作为作家,我愿意用文学的方式来还原一部分历史。所以大量阅读文献,实地考察......

问题:《世界上所有的夜晚》中的蒋百嫂有没有原型?答:当时2002年,我的丈夫车祸去世,我成为寡妇。而出事的煤矿,死伤矿工们的妻子也是一样,但是她们悲伤之余还要面对各种黑暗的博弈,也没有谋生办法。我能感同身受,而且相比之下,我的悲伤远远不如她们那么沉重。蒋百嫂就是这样的女人,为了隐瞒矿难,丈夫的尸体冷冻在她的冰箱里,所以她害怕停电的夜晚,她的丈夫会融化,而这一天还是到了,她于是陷入癫狂,因为她眼里全世界都是黑暗的夜晚了。我写作这个,心里是很悲伤的。对于千万个蒋百嫂,我们的痛感少了。我们的作品可能不乏技巧,但是血液的心灵的,在众生苦难前的感同身受少了,这样是不可以写出好的作品的,她的感受也是我当年的感受。

问题:在当代,老师您不用智能手机。也有人不接受新的事物,如何在飞速的新时代保持一种平衡?答:文学和写作是不同的,翻盖手机不是保守,只是一种习惯。我在国外也常吃西餐,但我的写作还是东北菜,还是炖菜。我和王安忆是好朋友,她也和我一样。物只是载体,是物质,不是心灵世界。一个人的生活,和她的精神世界,和她提供的文学,不一定要同步,但也可以同步,只要真实即可。

有学生提问说到,您见惯了黑暗,依然阳光。答:我不是阳光的,我的心特别苍凉,生命也就是如此,正如北极村我的故土,人生多点冰雪,不要抱怨生活,把寒凉看作一种财富,就会多一些营养。那些伟大的作家画家,生前多是悲惨的,身后留下的确实格外绚烂。作家需要有足够的体验,我经历的辛酸苦辣不比别人少。作家的信仰不一定都是阳光。在阴影里保持阳光,不是为了美好,而且一种修炼。

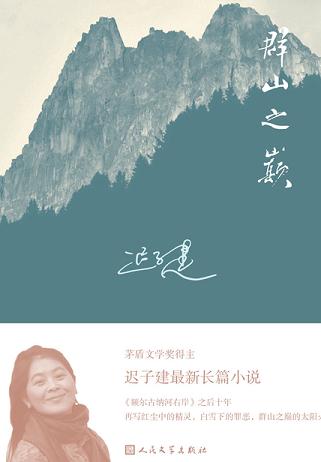

群山之巅读后感1000字 第(2)篇接近九个小时,看完了迟子建的《群山之巅》,我真的不知道该写下一点什么,来阐述我对本书的读后感!更多的是心凉,悲痛,还有对现实生活的另一种感悟吧!小说中的辛七杂,辛开溜,安雪儿,安大营,安平,安泰,绣娘,老魏,唐眉,林大花,辛欣来,单夏,烟婆等,建立了一个庞大的关系体系,紧凑而不疏散,人物关系描写的相当饱满。

其实近半年来,我也看了这类似的书籍挺多!但此书中的人物让我看完,就像一部真实剧情出现在我的脑海中,五味陈杂,脑袋突然就凝固了!我想我还会第二次拾起本书阅读,但不是现在,也许是一年后,几年后,或者更长的时间。我怀念文中的每一个人物,其实最心疼的还是安雪儿,从小没有母爱,又是侏儒,辛欣来强奸,不过迎来了毛边,最心疼的是故事的结尾又被傻子强奸了,我好疼

书中每一个人物,都是一个动人的故事,每一个故事都凄凉而美好!小说中的每一个人物都是来源于现实中,但经放入书中,都成了一个个饱满的活脱脱的人物特征,不得不感叹于迟子建的写作功底和生活阅历,这可能也就是“来源于生活而高于生活”的艺术吧!

群山之巅读后感1000字 第(3)篇看完后 一直没有语言来描述对这本书的感情,昨日去了一趟书屋看到了这本书,抚摸着封面,随口就给朋友介绍了。

我说:这本书我很喜欢……

朋友说:嗯,我知道你喜欢旅行题材的书。

我说:这个不是旅行题材的书,它的所有故事发生在一个小镇叫做龙盏镇,它所讲述的故事都被一个个人物之间的关系连接,看到后半部分,感觉有东野圭吾先生写作的味道,不过,东野先生写的是现实,写的是直白人性,而群山之巅写出了马背上的人性,给你一种马背上的感觉,很潇洒,很自然。我看的时候,总觉得作者是蒙古族,书中的文字有草原的清香,有骑上马背狂奔的快意。有时候我在想,若是我站在群山之巅,我会看到什么,摸到什么。

我说完后,便又一次陷入思考。而朋友,情不自禁地抚摸着这本书,但是,我们还是转身了,走进了书屋的另一隅……

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯