这是一本为数不多的开卷便不忍放下的书,并不是书写的有多精彩,也并非里面蕴含了多少经世济民的大道理。反而是书写的真实、自然,犹如一个朋友和你席地而坐,向你娓娓而谈他的所见所闻。这种感觉是直观的、真实的,忠于自己双眼的。书中有很多中美之间的比较和思考,令人唏嘘。我们完全没有像一个客人一样审视过我们所生活的国家、乃至家庭,我们却经常换位思考于人际关系,取得生活中的融通与变通,对社会却常常是漠不关心的。更多人在乎的是维持小利益,根本无视对大环境的伤害甚至摧毁。我们不了解我们自己吗?非也。我们不知道该怎么发展吗?非也。一切的一切,都从一个不受制约的投机心理开始。我们认为,人之初,性本善。我们在过于美化别人的同时,也在过于美化自己。我们的民族仿佛天生喜欢追求被统治下的快感,不喜欢自由和孤独。从而,逃避自由和独立带来的压力和代价。外面的世界很关注中国,甚至这样的书籍都能走进美国的高中课本。而我们的作家我们的教育主管部门,给我们展示的却是政治筛选后的世界。我不知道,一个人被骗了几十年,甚至一代人被骗了几十年,他们会有多大的思想反弹。但世界上,就是有一种人,天生带着火种而生,不为别的,只为照亮那些黑暗的角落。

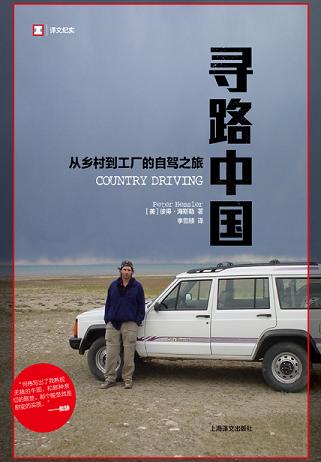

寻路中国:从乡村到工厂的自驾之旅读后感300字 第(2)篇@201906《寻路中国》是我近期阅读的第二本美国作家海斯勒(何伟)写的关于中国的书。他1996年至1998年在四川涪陵师范学院当英语老师,将这两年的经历写就了《江城》,此后近十年左右又写就《甲骨文》(无中译本)与《寻路中国》,构成了描述中国上世纪末本世纪初巨大变革时期的非虚构文学作品的三部曲。最早出版的《江城》在2012年才有简体中文译本,当年被评为新浪十大好书。最后成书的《寻路中国》最早出版中译本,且被评为2010年十大新浪好书之一。颁奖词中写道“在一个信息时代,做一个中国通不难。而作者要做一个诚实周密的记录者,他记述土地的忧伤与人民的努力,他做到了。”n令我感动的是,作为一个外国人,他忠实的记录下了我们曾经经历过的时代变迁中的故事、人物、代价等等。许多事情国人也许司空见惯或不介意,然而作为记者的敏锐(来自第三方的“旁观者清”?)让作品说话,让人们回观、回审、回味。

寻路中国:从乡村到工厂的自驾之旅读后感300字 第(3)篇这本书我读的很慢,主要原因是太喜欢而不忍读完。每当遇到喜爱的书的时候就是这样的纠结。这是我读的作者的第三本书了,从开始的无条件的喜欢到现在的有保留的喜欢,不是说对作者有意见了,而是不可避免地大家都有自己的看法。作者依然平和地,真诚地,善良温情地观察着中国,他不是旁观者但也不全介入。他经历着,理解着,认同着,反对着,有时候会有些文人的浪漫情绪,对比当代中国略显格格不入,有时候思维自然地来源于美国文化而对中国的理解相对困难… 这已经是非常不容易了! 试问我们自己,能做到他这样的对一个完全不同的国家和文化体系体现出来的客观和心平气和吗?我尤其欣赏他的接受态度,不是被动的屈从,而是主动的顺其自然! 跟随着他的旅途,我也有机会能更好地了解我们自己的国家,我们在改革开放这些年所走过的道路以及产业发展的模式和今天中国制造业问题的部分成因。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯