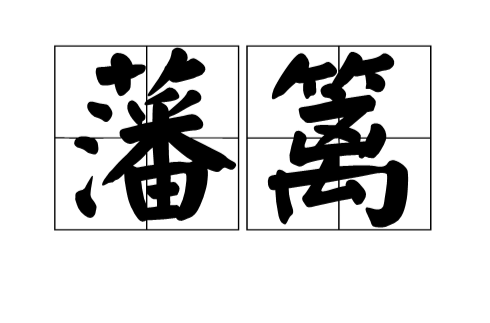

藩篱(词语解释)

藩篱,汉语辞彙,汉语拼音为fān lí,本义是指用竹木编成的篱笆或栅栏。如:《国语·吴语》:“孤用亲听命于藩篱之外。”韦昭注:“藩篱,壁落。”其引申为边界、屏障。其也比喻界域、境界,或用来指某一範畴。

基本介绍

- 中文名:藩篱

- 拼音:fān lí

- 释义:指用竹木编成的篱笆或栅栏

- 来源:《国语·吴语》

释义

fān lí

(1).指用竹木编成的篱笆或栅栏。篱笆。

汉贾谊《过秦论下》:“ 楚 师深入,战于 鸿门 ,曾无藩篱之难。”

清唐孙华《治圃》诗之一:“折柳作藩篱,狂夫倘知避。”

许杰《大白纸》:“她正如一只夺破藩篱的飞鸟。”

羝羊触藩。――《易·大壮》。疏:“藩,藩篱也。”

(2).边界;屏障。

汉 贾谊 《过秦论上》:“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱。”

宋张端义《贵耳集》卷下:“江南是两浙之藩篱。”

《东周列国志》第八十二回:“夫差亲对曰:‘周王有旨,命寡人主盟中夏,以缝诸姬之阙。今晋君逆命争长,迁延不决,寡人恐烦使者往来,亲听命于藩篱之外,从与不从,决于此日!’”

清 昭连 《啸亭杂录·缅甸归诚本末》:“木邦在耿马外,为耿马 、孟定、镇康、孟连之藩篱。”

(3).比喻事物的界限;障碍。

清陈天华《中国革命史论·绪论》:“唯一二枭雄,冲决藩篱,悍然不顾。”

丁玲《东村事件》:“人全失去了理性,在突破了藩篱之后,大家争着来动手了。”

(4).比喻界域,境界。

清戴名世《赠刘言洁序》:“讲章之徒,曾不能窥汉唐之藩篱而欲以破 有宋之堂奥,何其惑也。”

(5).用以指某一範畴。

梁啓超《生计学学说沿革小史》二:“ 查尔特一商人也,尝着《贸易新论》及《论贸易与债息之关係》两书,其于贸易差率说,虽未能尽脱藩篱,然论穀物等之贸易自由,颇有卓见。”

与“樊篱”区别

“藩篱”与“樊篱”儘管读音相似、意义相近、词性相同,但在实际运用中,它们还是有着较大的区别。

读音词义不同

从字面来看,“藩篱”与“樊篱”的区别在于“藩”和“樊”:“藩”读音是fān,“樊”的读音fán;二者相同点是都有“篱笆”之意;不同点是“藩”还有“屏障”的意思,“樊”还有“关鸟兽的笼子”的意思。“藩篱”一词在《辞海》(上海辞书出版社版本)中被释为①用竹木编成的篱笆或围栅。如《南史·韦 传》:“所至顿舍,修立馆宇,藩篱墉壁,皆应準绳。”亦作“蕃篱”。贾谊《过秦论上》:“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱。”此引申为屏障之义。庚信《哀江南赋序》:“江淮无涯岸之阻,亭壁无藩篱之固。”②比喻艺术境界。如蔡宽夫《诗话》:“王荆公晚年亦喜称义山诗,以为知学老杜而得其藩篱,惟义山一人而已。”

“樊篱”在《现代汉语词典》中解释为:篱笆,比喻对事物的限制。如冲破旧礼教的樊篱。

对以上释义有例句进行分析,我们可以得出这样的词义差别:“藩篱”是指具体的、感性的、形象的客观存在的实物“篱笆”的门户或屏障;“樊篱”是指概括的、理性的、抽象的主观能动(一般多指思想、观念方面)的虚物“篱笆”的限制和束缚。

感情色彩不同

“藩篱”一般情况下是中性词;“樊篱”多用在反面语境中,故贬义色彩强烈些。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯