坂内英一

坂内英一(1946年2月7日-),日本数学家,上海交通大学教授。1974年获得东京大学博士学位。坂内教授是国际代数组合领域的领军人物和研究先驱, 他与伊藤达郎教授合作完成世界上第一部使用“代数组合”这一名称的专着,该书已成为代数组合领域的经典书籍。2009年从九州大学退休,他便从2011年2月起在上海交通大学致远学院担任讲席教授至今。现教授课程《图与网路》。

基本介绍

- 中文名:坂内英一

- 外文名:Eiichi Bannai

- 别名:ばんないえいいち

- 国籍:日本

- 民族:大和民族

- 出生日期:1946年2月7日(水瓶座)

- 职业:数学家、教授

- 毕业院校:东京大学

- 主要成就:2007年获得日本代数学奖

- 代表作品:《球面上の代数的组合せ理论》

- 夫人:坂内悦子(Etsuko Bannai)

人物生平

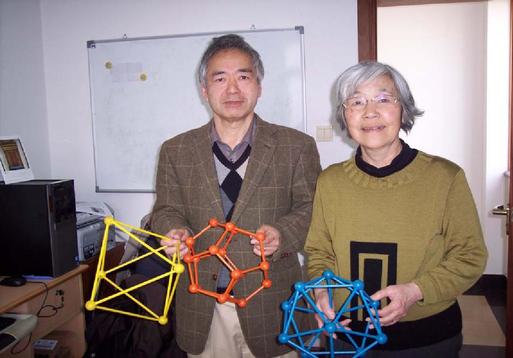

坂内英一,1946年2月7日生,日本数学家、教授。1974年从东京大学博士毕业,先后在东京大学、学习院大学、俄亥俄州大学、九州大学等国际着名院校任教。2009年由于年龄过大从九州大学强制退休。2010年在河北师範大学担任客座教授,并在那里待了三个月。2011月2月,在上海交通大学担任讲席教授,并在中国生活至今。 坂内英一在上海交通大学

坂内英一在上海交通大学

坂内英一在上海交通大学

坂内英一在上海交通大学主要成就

2007年凭《代数的组合せ论の研究》(代数的组合理论的研究)获得日本代数学奖。

坂内教授是国际代数组合领域的领军人物和研究先驱, 他与伊藤达郎教授合作完成世界上第一部使用“代数组合”这一名称的专着,该书已成为代数组合领域的经典书籍; 他已发表110多篇研究论文,研究内容包括组合数学(图,设计,码,结合方案,球面设计等)、有限群、数论(格和模形式)、正交多项式(Askey Wilson正交多项式)、数值分析中的积分公式、数学物理(自旋模型与能量极小化构型)等。他曾多次组织代数与组合方面的国际学术会议,包括与万哲先院士一起在1994年组织了第一届中日代数组合国际会议。他荣获1979年俄亥俄州 立大学颁发的杰出研究奖(Distinguished Research Award)和2007年日本数学会颁发的代数奖(Algebra Prize)。2013年当选美国数学会首批会士。坂内教授的最大梦想是从代数组合的角度对有限单群分类给出新的理解和推广。

出版着作

1. Eiichi Bannai and Makoto Tagami, A note on anticoherent spin states, J. Phys. A: Math. Theor. 44 (2011)342002 (7pp)

2.E. Bannai, T. Miezaki, and V. A. Yudin: An elementary approach to toy models for D. H. Lehmer ’s conjecture, Izvestiya RAN: Ser. Mat. 75:6 (2011) 3–16.

3.Eiichi Bannai, Etsuko Bannai: Tight 9-designs on two concentric spheres, J. Math. Soc. Japan, 63 (2011),1359-1376.

4.Eiichi Bannai, Tsuyoshi Miezaki:On a property of 2-dimensional integral Euclidean lattices, Journal of Number Theory 132 (2012) 371–378.

5.Eiichi Bannai, Etsuko Bannai, MasatakeHirao, Masanori Sawa: On the non-existence of minimal cubature formulas for Gaussian measure on R2 of degree t supported by [ t/4 ]+1 circles, J. of Algebraic Combinatorics 35 (2012),109–119.

6.Eiichi Bannai, EtsukoBannai: Remarks on the concepts of t-designs, J Appl Math Comput. DOI10.1007/s12190-012-0544-1, in Proceedings of AGC2010 (13 pages).

7. Eiichi Bannai, Etsuko Bannai, JunichiShigezumi: A new Euclidean tight 6-design, to appear in Annals of

Combinatorics, arXiv:1005.4987 (8 pages).

8. Eiichi Bannai, Tsuyoshi Miezaki,Toy models for D. H. Lehmer ’s conjecture, II, accepted for publication

in Proceedings of Florida conference) arXiv:1004.1520. (32 pages).

自我评价

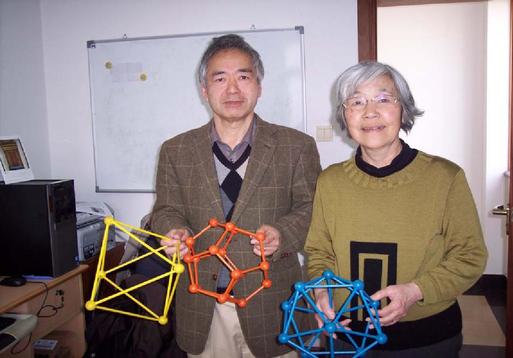

以下是《一个数学人的感想》的原文。 坂内英一与夫人坂内悦子

坂内英一与夫人坂内悦子

坂内英一与夫人坂内悦子

坂内英一与夫人坂内悦子我是一个数学家。我从2011年2月起作为致远讲席教授在上海交通大学全职工作。 我很喜欢在上海的新生活,我非常感谢上海交通大学为我提供在此工作的机会。

我1946年出生于日本并一直在日本国内接受教育,1968年东京大学本科毕业,1970年东京大学硕士毕业,之后成为东京大学助理教授(注:当年聘为助理教授通常不要求获得博士学位,并且允许在工作后以提交论文的形式来申请博士学位。),这是我人生中的第一份工作。1974年到1988年间,我在美国俄亥俄州立大学工作,历任助理教授、终身副教授和教授。我1989年回到日本,就职于九州大学直到2009年63岁时退休。在日本教育系统里,63岁是一个法定退休年龄, 而退休人员是不能继续上课或者指导学生的。我对此深表遗憾,因为我想继续我的数学事业,而且我相信我仍然会对许多学生大有帮助。 从20世纪90年代初到2009年止,我累计访问中国有10次左右,或作短期访问,或参加会议。 由于河北师範大学的几位相熟学者的邀请,我在2010年冬季以访问教授的身份访问该大学3个月。 在访问河北师範大学期间,我收到了上海交通大学的聘书。我期待一个全职工作的岗位,让我有机会与年轻学生一起工作, 所以我很高兴地接受了上海交通大学的聘请,并于2011年2月初正式在上海交通大学开展我的教学科研工作。我于不同时期在日本、美国和中国分别获得过全职工作,这种经历也许并不常见。我愿意谈谈我在人生各个阶段处于各种不同环境中的一些感受。

我是在第二次世界大战结束后长大的,我认为那时是日本的一个非常好的历史阶段。不幸的是,这一观点也许并不为多数日本人所认同,儘管近期也有一些出版物和电影对那个年代进行了缅怀。那时的日本非常贫困,社会秩序也没完全建立起来,但是我们满怀希望,踌躇满志,人与人之间的关係也很亲密。在一定意义下,我感觉今天的中国也处于这样一个很好的历史阶段。现在有许多日本人,特别是年轻人,认为今天发达的日本好于20世纪60年代的日本,甚至有不少人认为日本目前的社会制度比其他国家的制度优越。我完全不同意这样的观点;我知道我的观点不是日本的主流,但身为一个日本人,我也无可奈何。这是一个也许要进一步讨论的话题。老一辈人有时会抱怨年轻人丢失了梦想,而年轻人看到了当今日本所存在的各种问题时,又会埋怨我们上一代人埋下了诸多祸根。事实也许确实如此。日本的代沟问题已相当严重。

读国小时,我的最爱是各种昆虫,包括蝉、蜻蜓、蝴蝶、甲虫、蝗虫、蚂蚁等。直到现在我还非常善于捕捉和观察各种昆虫。 我们那个年代的小男孩儿普遍对各种小昆虫感兴趣,但这一喜好在当代的小朋友们当中已不再流行。 现在的孩子们往往沉迷于各种电子游戏和卡通片,当然,我们小时候也很喜欢各种漫画书。我在国小期间阅读了法布尔的《昆虫记》, 于是做一名昆虫学家成为我那一阶段最大的梦想。当我跨入中学校门以后,我意识到世界上专门研究昆虫的科学家为数不多, 而需要死记硬背的国中生物课程也让我觉得索然无味,这导致我放弃了成为自然学家的愿望。 我的数学成绩一直很好,我也对数学一直很有兴趣,但在初一的时候我才开始真正着迷于数学。 我那时读了一本关于欧几里得几何的书,书中採用传统的方式来讲述欧几里得公理化思想。 我也读了许多为中学生写的数学家故事,知道了阿贝尔、伽罗瓦和其他传奇数学家的事迹。 我被这些数学家的坚定意志及人生经历所深深感动,儘管他们的生活并不总是与快乐相联繫。 在我读过的众多读物中,有一本是我尤其喜爱的,它讲述了“为数学而数学”和“为科学而科学”的哲学理念。 当我成为职业数学家之后,我曾一度试图寻回当年读过的这本小册子,但一直未能如愿, 从而这项任务成为我多年未完成的一个家庭作业。仅仅在四五年以前,我才终于在一家书店中买到了再版的这本书,当时真是欣喜若狂。儘管对成为职业数学家意味着什幺还并不很清楚, 我在中学阶段越来越对数学产生感情,并越来越坚定地想走上数学之路。我那时试着研究费马猜想(费马最后定理)和四色猜想。其中, 费马猜想是说对于任一个不小于3的整数n,关于未定元x,y,z的不定方程x^n+y^n=z^n无正整数解;四色猜想则断言任给一张地图,我们总可以最多使用四种颜色来为每个国家着色,使得具有共同边界的国家所涂颜色互异。很显然,我没有成功,我甚至没有获得任何有意义的进展,但是这些不成功的尝试仍然带给我很大的满足感。(正如不少读者所知, 这两个着名的猜想目前都已经被证明了,相关工作是人类心智的荣耀。) 捕蝉的坂内英一

捕蝉的坂内英一

捕蝉的坂内英一

捕蝉的坂内英一我前面提到过的那本为孩子们写的书讲述了许多数学家的故事,其中强调了对数学和科学的信仰, 以及对纯学术的敬佩。儘管书中没有明确提及,但是我认为这是与当时反战、悔战、渴望和平的社会氛围相关联的。 我一直深爱并珍惜那个年代的这种情感。因此,我对数学和科学产生了浓厚的兴趣,而这就是数学对于我的主要意义。 具体地说,就是只为了数学和科学而研究数学和科学。我相信这种态度在我这一辈人中是普遍的,绝不仅限于我自己。东京大学一直是日本最负盛名的学府。在我读书的年代, 每年有近千名新生进入东京大学理工部学习,并在两年的学习之后分配到不同的系。 那时,儘管新生们知道物理系或数学系招收的人数相当有限,大部分人将不得不在两年后被分到别的系, 还是有近半数的新生把进入这两个系作为头两年的奋斗目标。事实上,那个年代的年轻人, 包括我自己,嚮往乾净单纯的生活,希望远离战争,远离贪婪的资本主义。儘管你们会觉得奇怪,但是我那时的确已经铁定了心思非数学不做, 我开始全身心地投入到数学的学习和研究中。那时(即使现在), 家长都希望子女能过安全舒适的生活。故而,在我读书的时候,许多父母并不希望自己的小孩研究数学, 因为他们普遍认为数学专业的学生只有极少数有机会在毕业后从事学术研究,而大部分只能去当中学教师或者成为保险公司的雇员。在选择院系的时候,我和我的许多同学都必须与父母斗智斗勇,我们极力希望能被选入数学系,并愿意独立承担风险。在目前的日本,如果一个年轻人想进入数学专业学习,来自家长的阻力已经不太多了,因为由于资讯时代的到来,比以前多得多的公司需要僱佣数学专业的毕业生。我不是很清楚中国学生选择数学专业的确切情况,但我估计中日两国的情况是类似的。

在我年轻的时候,日本的研究生入学考试竞争异常激烈。我的研究生同学都很聪明,事实上他们中的大多数人都具备成为数学家的素质,并且许多也确实成为了成功的职业数学家。我仍旧记得我得知自己被东京大学研究生院录取时的高兴心情。读研期间,我的时间基本都花在了数学研究和学习上。20世纪60年代, 日本大学以及西方许多大学爆发了大规模的学生运动。而我过着相对平静的生活,坚持以数学为第一要务,我也在研究生课程结束时与妻子成婚。我选择了有限群论这个方向进行钻研并开始了我真正的学术生涯。相较于学习课本和準备考试,我更喜欢动手做研究(在我成为教师以后,我总是鼓励我的学生们儘早开展真正的研究。我相信这是激励他们深入学习的最佳途径)。获得硕士学位后,我成为东京大学的一名助理教授。这样,我作为一个低资历的教员开始了我的教学生涯。学校当时指派我去指导几位本科生,伊藤达郎是其中的一位。于是他从本科阶段就参与我的研究,我们当时一起解决了图论中一个着名的问题,即在给定取值至少为3的最大度和直径的网路中没有一个其节点个数可以达到所谓的Moore界。我在这段时间还发表了几篇关于置换群的论文,并在1974年通过递交研究论文的形式获得了东京大学博士学位。我想这些早期成果让我得到了同行的认可,尤其是因此结识了许多外国数学家。

1974年的一个偶然场合,我获得了申请俄亥俄州立大学博士后的机会。我的博士后申请并没有成功, 但却很快收到一份俄亥俄州立大学预备终身助理教授的聘书。这是一件很罕见的事情,让我非常吃惊,因为我的英语水平一点儿也不行,我完全没做好用英语开展教学的準备。鑒于我薄弱的英语水平,他们耐心地允许我在俄亥俄州立大学的头一年讲授只有很少学生选修的研究生前沿课程(这也非常罕见,在今天的美国甚至不可想像)。无论如何,这种安排使得我可以开始适应美国的生活。到了俄亥俄以后,我的兴趣从群论转向了组合学。20世纪70年代,有限单群分类问题盛行并主导着群论领域。同时,这又是一个非常专业的问题,我不能很好地纵观全局。当然,我的倔脾气也被激起了,于是我就开始研究组合学。那时几乎没有日本数学家在组合领域工作,这一领域也被日本的主流数学界所看不起。在美国,情况有些许不同,组合学正在开始逐渐被承认为一个严肃的数学领域。 我的基本想法是从群论角度来为组合学提供价值观和指引方向,我并不準备在组合问题中仅仅套用某些群论技巧。我对自己的研究纲领的正确性充满信心,并準备在这一研究方向上坚持下去,做出突破。所以我有目的地用“代数组合”来命名这一 从群论观点来研究组合学的新研究方向,并开始系统地研究这种“组合对象的表示理论”。我积极主动地投身于这一研究事业,并为自己可以作为这个领域的开拓者之一发挥主导作用而感到骄傲。此研究领域先是逐步被外界认可,继而迅速得到了全球数学界广泛和强有力的支持。我把我们的研究方向的基本理念概括为“没有群的群论”。我和伊藤达郎于1984年合作出版的《代数组合》一书对这一研究潮流起着基本的推动作用,该书第一次正式使用“代数组合”这一名词(我们目前正努力编写《代数组合II》,并希望能儘快完成,它也是我在上海交通大学工作期间的一个重要任务)。我喜欢在俄亥俄州立大学的研究、教学,还有家庭生活。我们不仅可以在俄亥俄的优良环境中抚育孩子,我还得到了许多同事的大力支持,并于1979年获得“俄亥俄州立大学杰出研究奖”。此后, 我的学术道路非常顺利,在1984年成为俄亥俄州立大学终身正教授。我在俄亥俄州立大学指导了11位学生获得博士学位,他们中的大多数人现在是职业数学家,工作于世界各地。

我原本以为自己将在美国度过余生。儘管我对我在俄亥俄州立大学的生活非常满意,但是我仍然关注日本的数学。 日本的数学家在某些领域有杰出表现,特别是诸如数论、代数几何这样的传统数学领域,但是日本数学并没有在每个领域都达到高水平。 例如,组合学在日本被视为次等学科,完全没得到应有的重视。我的一个抱负是扭转日本数学界的这种气候。 因此,当我在1989年看到九州大学公开招聘数学正教授的启事时,我便申请并获得了这一职位(那时,日本大学进行公开招聘并欢迎外部人士申请的情况是不多见的)。

即便是现在,我也不确定我回日本的决定是否明智。但是一旦下了决心,我就毫不动摇地回到了日本。所幸的是,我的孩子们都能够适应日本的新生活。于是我在自己的祖国安心地开始了新的工作。在九州大学,我指导了很多学生,包括培养了25名博士生(其中8位没参加课程学习而通过直接递交研究论文来获得博士学位)。我在九州大学培养的许多学生也已经成为了职业数学家。我感觉我已被日本数学界所认可,我在2007年获得了日本数学会授予的“代数奖”,该奖表彰我成功推动“代数组合”这一研究领域的终身成就。但说实话,我并不确定我在日本是否真正取得了成功。我完成了在日本建立起一支强大的代数组合研究队伍的目标。另一方面,在日本数学界中仍然存在很多地方政治,日本组合学界在不同方向上各自为战,不同的研究团队之间没有良好的沟通交流(当然,这也许并不只存在于日本,包括中国在内的许多其他国家也都有类似情况)。

在日本的体制中,在九州大学,我们必须在63岁时退休(现在可稍许延长)。作为退休人员,我们不能继续正式授课,也不能继续指导学生。我对退休后的生活没有清晰的计画。这时,非常奇特的事情再次发生。我的一位好朋友、一位研究组合学的法国数学家告诉我,上海交通大学有许多职位正在进行全球公开招聘,他认为我应该提交一份申请。于是,我在2009年提交了申请,儘管我完全不知道自己是否有机会等到一份聘书。我深信自己能够帮助上海交通大学发展“代数组合”这一重要研究领域, 帮助上海交通大学成为该方向世界上最重要的研究中心之一。然而,我不知道上海交通大学是否会认为我年事已高从而不适合该校的一个全职岗位。从提交申请到正式获得聘书花费了一些时间,但是我总算得到了这个全职的工作机会,从而可以继续我的教学事业。我非常感激上海交通大学和上海交通大学数学系所给予的支持。 从2011年2月起,我在上海交通大学重新开始了教书生涯。同为退休数学家的妻子陪同我来到了上海,我们非常喜欢并珍惜这一新的机遇。

上学期我应邀为上海交通大学致远学院大四学生开设了图论课程,给我留下非常深刻印象的是这群孩子的聪明才智,我也意外地发现给这些学生上课是件多幺愉快的事情,他们对学习充满热情,对教师彬彬有礼。虽然我用英语授课,但是与学生的交流似乎并不存在语言障碍。今年的春季学期以及去年的春季学期,我利用每个周末来讲授一门非正式的课程,听课者是主动前来的本科生、研究生以及教师组成的混合群体。我在演讲中提出了许多未解决的问题。令我非常惊讶的是,当时还只是计算机系一年级本科生的一个小伙子解决了其中一个问题,并在一家科研杂誌上发表他的工作。他的确让我感到惊讶。我还发现一些其他同样非常厉害的学生。我很期待将来能与他们合作研究数学。我相信我们可以在上海交通大学组建一个研究小组,把这里变成世界上一个强大的“代数组合”研究中心。我与本系的同仁一起正在组织一个将于2012年8月召开的“2012上海代数组合会议”,详情请参考以下连结:我相信这次高规格会议将是上海交通大学被承认为世界上代数组合研究中心的第一步。 数学系会议室,左四为坂内英一

数学系会议室,左四为坂内英一

数学系会议室,左四为坂内英一

数学系会议室,左四为坂内英一在2007年被日本数学会授予“代数奖”时,我受邀在日本数学会年会上作了一小时的特别演讲,同时应邀为日本数学会的官方杂誌《数学》撰写一篇特别文章。我的演讲和特邀稿件取了相同的题目,即《作为纯粹数学的组合理论——代数组合的目标》。这篇文稿已于近期译成中文,中科院数学所发行的刊物《数学译林》将刊登这一中译本。该稿的中文版本、英文版本以及部分日文原稿可参见以下连结:

阅读上述文章你会发现,我衷心希望有更多的人赞同将组合学作为纯数学的一部分来研究。 众所周知,组合学的蓬勃发展与资讯时代的来临紧密相连,组合学研究对大量的现代套用领域不可或缺。 我不反对利用组合理论来解决诸多套用领域的问题。在另一方面, 我感觉我们应该强调组合学的核心部分,也即被数学内蕴的重要性推动的那些研究方向。我对这一核心内涵的存在性深信不疑,并且也非常希望能深入开发这样的核心领域。 这或许就是“为数学而数学”吧。我强烈地意识到,即使在当下,为追求数学真理而进行数学研究仍有非常重要的现实意义。这也是我辈人年轻时所秉持的观点。就个人而言,我希望保持这一理念,矢志不渝。然而不幸的是,这种为数学而数学的想法现在并不太受欢迎,即使在数学家群体中。我可以在世界各地感受到这一普遍趋势,尤其是在今天的日本。现实情况是,许多数学家喜欢做能赚钱的数学。比如说,如果大学或研究人员强调他们的研究对于工业套用的(潜在)效用,他们就能拿到更多的钱。而我想说的是,数学家们自己必须对数学充满信任,我相信即使是由于实际套用背景而做出的真正有用的数学研究也一定对应于有深度的核心数学。你们其中的部分人或许听说过解决了费马猜想的怀尔斯的故事,他曾花了8年的时间完全专注于费马问题的求解。解决了庞加莱猜想的佩雷尔曼是一个更为极端的例子。国际数学联盟决定向其颁发菲尔兹奖章,但佩雷尔曼却拒绝接受,他还拒绝了美国克雷数学研究所颁给他的一百万美元的千禧年数学大奖。一方面,我不会像佩雷尔曼一样极端,只要我认为自己配得上,我会接受任何授予我的奖项。另一方面,我又十分理解他的处境,特别钦佩他的决定,对他寄予深切同情。我深刻感受到,给予数学家的最好奖励是他们做数学研究时获得的成就感,而不是外界的认可,虽然外界的认可在某种程度上会为那些不像佩雷尔曼一样有足够自信的数学家们鼓舞士气。儘管可能不如以前普遍,我们当今仍然可以在各个层次的数学家中找到许多人,他们像怀尔斯和佩雷尔曼一样努力地忠实于数学,这其中也包括一些默默无闻的数学人。

我想要提及的另一个观点是,我渴望了解每个数学家个体在数学发展中扮演的角色。数学绝不是一些无个性特徵的定理或技术的仓库, 数学世界中瀰漫着浓郁的人文情怀。每位数学家都憧憬着可以在数学领域建功立业。如果幸运的话, 也许你会获得一时的成功;但通常情况下,道路崎岖不平,你很难到达你构想的目标。 儘管如此,我认为,如果我们能看到一个个具体的人的梦想和意图,包括许多不成功的尝试,我们会被深深地打动。 我强烈地感受到数学中人性的分量,特别是当我们为已故数学家编辑纪念文集的时候。我曾四次参与此类编辑工作, 分别是缅怀Francois Jaeger、铃木通夫(Suzuki Michio)、Jaap Seidel和Donald G. Higman。铃木,Seidel和Higman可谓寿终正寝, 虽然我仍能清晰地听到他们未竟的心愿。然而,Jaeger却是在他事业的顶峰时期骤然辞世,年仅50岁。我禁不住会想, 如果他的生命之路可以走得更长,如果他可以继续他的研究,那幺旋量模型理论研究的现状或许会截然不同。 有些时候,我甚至怀疑某些好数学将随着Jaeger的离世而永远不见天日,并为此而颇为不安。当然, 数学中的许多结论往往在遗失之后又被再次发现,但是发现过程却可能大相逕庭。由此, 我们可以真实地看到每位数学家在数学进步中扮演的角色。

如前所述,我大约一年前开始在上海交通大学上课,我也很喜欢这里的生活。与日本和美国相比,中国在很多方面给了我某种无秩序的印象。 我知道许多日本的年轻一代更喜欢日本井井有条的社会管理。儘管你们会觉得奇怪,我也很难给出合乎逻辑的解释, 但是就个人而言,我在这种混沌中感觉舒适。这里的气氛犹如三四十年前的日本(在此,我主要指精神层面, 不是指其他方面,而且我决不认为这是一件坏事)。日本是一个已开发国家,但是日本的体系太过死板, 每个人都必须小心谨慎,不越雷池一步,日本以牺牲许多优良传统为代价换取了发展。 但是,我在上海找回了我在年轻时曾经拥有的温馨氛围。

至于大学里的师生关係,我在1974年至1989年间在美国亲身体验到了那里的变化。广泛引入学生对教师的教学评价机制是一个典型事例。 不可否认,这或许有助于提高对普通学生的教学质量,但是由此也导致诸多良好的教育理念不复存在。 我认为这是与社会发展紧密相连的,我们失去了对数学和科学的信心,失去了“为数学而数学”、“为科学而科学”的信念, 失去了对大学角色的信心(许多人开始认为大学应该满足纳税人的需求,并且这是大学的唯一任务, 而非以发展科学、引领社会为己任)。当我决定回日本时, 我以为日本的大学仍旧保持着我所期冀的优良传统,并且对此充满期待。 但是在日本执教的20多年里日本的大学体系发生了巨大变化,俨然成为我当年在美国所见所闻于15年至20年之后的翻版。 对此我深感沮丧,也试图反对,但却无济于事。我认为日本大学丢失了学术的优良传统, 其情况甚至比美国更糟糕——许多日本数学家和科学家们失去了对于数学以及科学的自信, 然而在美国,他们在某些程度上还保留了这样的自信。我是一个守旧的人,也许日本的年轻一代不会同意我的观点, 也许他们不了解我们上一辈人当年是如何热切期待着可以为数学而数学。

那幺中国的情况又如何呢?我目前在中国处于一个特殊的位置,我没有能力了解到整箇中国的情况, 但是中国给我的印象极像我在1974年初抵俄亥俄州立大学时对美国的印象,也颇似我在1989年刚到九州大学赴职时对日本的印象。 是的,我感觉到了这种相似性。我感觉某些改变是势不可挡的(也许这种改变已经开始), 我认为并希望中国仍可保存和营造一些良好的学术环境,但是我在美国和日本所经历的也很有可能会在这里重演。 另一方面,我认识一些很优秀的中国学生,他们心无旁骛地致力于数学和科学研究。 我真心认为中国(或上海交通大学)有更大的可能性来捍卫学术的价值, 在我们的学生中将诞生未来的怀尔斯和佩雷尔曼。我说过, 中国还不是非常有秩序,但这并不一定是坏事,因为这意味着许多的可能性和好机会。 我诚挚地希望上海交通大学可以保持高学术性,可以更上一层楼, 如果可以的话,我很乐意为此做出我力所能及的贡献。

在写这篇文字的时候,我想起了我多年前读过的一段趣闻,并準备用它来结束本文。虽然我不能準确回忆起我在哪里读过, 但是它可能来自《美国数学会通报》,作者或许是J. H. Conway。如果我记错了,或者细节上有出入,请您原谅。

什幺是好的数学工作?答案很简单,如果有人找到你,问你是否可以以一万美元的价格将你的定理卖给他。 如果你欣然接受,那幺这就不是个好工作。那幺一百万美元又如何?如果你还是不愿意卖掉你的定理, 那它或许就是个非常好的数学工作。真正的好工作是无论别人出多高的价格,你都绝对不想放弃的心血结晶。 数学家的价值不能也不应该被外界因素所衡量,譬如他们发表了多少篇论文,论文发在了什幺级别的刊物上, 拿到了多高的薪水,得到了多少研究基金,获得了多少荣誉,等等。唯一的衡量标準是数学家们如何看待他们自己的工作。 如果你对自己的一些工作怀有真情实感,无论别人出多高的价格你都从未想过要放弃,那幺你就是一个真正的数学人。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯