肠桿菌科

肠桿菌科细菌分布广,寄主範围大,人、动物、植物都有寄生或共生、附生、腐生,也可在土壤或水中生存,与人类关係密切。肠桿菌科细菌易于培养,繁殖快(在适宜条件下每20~30分钟可增殖1代)。有些种如大肠桿菌是研究遗传学和分子生物学的重要材料。

基本介绍

- 中文学名:肠桿菌科

- 拉丁学名:Enterobacteriaceae

- 界:细菌界

- 门:变形菌门(Proteobacteria)

- 纲:γ-变形菌纲(γ-proteobacteria)

- 目:肠桿菌目(Enterobacteriales)

主要功能

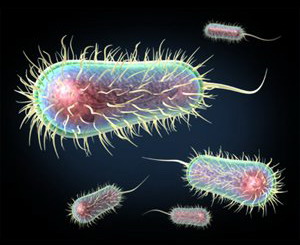

肠桿菌科包括无芽孢、周身鞭毛或无鞭毛的革兰氏染色阴性直桿菌。

化能有机营养,兼营呼吸代谢和发酵代谢;可通过氧化多种简单有机化合物或发酵糖、有机酸或多元醇来获取能量;大部分能在含有一种碳源的无机氮培养基上生长;有些种生长时需要某种胺基酸或水溶性维生素;除个别血清型外,接触酶均为阳性,氧化酶阴性;除欧文氏菌属中的少数种外,均还原硝酸盐为亚硝酸盐;DNA(脱氧核糖核酸)中的G+C(鸟嘌呤和胞嘧啶)克分子含量为39~59%。

分类依据

1937年拉恩提出建立肠桿菌科以来,所含属的範围几经变动。一般该科下分5族、12属,发酵反应和血清反应是肠桿菌科细菌分类的重要依据。对糖类发酵有两个主要途径:一是代谢主要终产物为混合有机酸,包括琥珀酸、乳酸、乙酸和甲酸;另一代谢主要终产物为中性溶剂,包括乙醇和丁二醇。在前一途径中如有甲酸脱氢酶,则该种细菌发酵糖类产生相当数量的二氧化碳和氢气,比值为1∶1。后一途径在形成丁二醇时产生二氧化碳,而且二氧化碳与氢气的比例大于1。发酵途径的检测和能利用某些糖发酵为肠桿菌科分族和属的重要依据。

族和属 | G+C克分子% | 最适生长温度 | 发酵产物 | 动力 | 对乳糖发酵 | 从糖产气 | 备注 |

1、埃希氏菌族 | |||||||

①埃希氏菌属 | 50-53 | 37℃ | 混合酸 | + | + | + | 肠道病菌 |

②爱德华氏菌属 | 50-53 | 37℃ | 混合酸 | + | - | + | 肠道病菌 |

③柠檬酸桿菌属 | 50-53 | 37℃ | 混合酸 | + | + | + | 肠道病菌 |

④沙门氏菌属 | 50-53 | 37℃ | 混合酸 | + | - | + | 肠道病菌 |

⑤志贺氏菌属 | 50-53 | 37℃ | 混合酸 | - | 多数阴性 | - | 肠道病菌 |

2、克雷伯氏菌族 | |||||||

①克雷伯氏菌属 | 52-59 | 37℃ | 中性溶剂 | - | ± | + | 呼吸道病菌,产红色素 |

②肠桿菌属 | 52-59 | 37℃ | 中性溶剂 | + | + | + | 呼吸道病菌,产红色素 |

③哈夫尼菌属 | 52-59 | 37℃ | 中性溶剂 | + | +(迟) | + | 呼吸道病菌,产红色素 |

④沙雷氏菌属 | 52-59 | 37℃ | 中性溶剂 | + | ±(迟) | ± | 呼吸道病菌,产红色素 |

3、变形桿菌族 | |||||||

①变形桿菌属 | 39-42 | 37℃ | 混合酸和中性溶剂 | + | - | + | |

4、耶尔森氏菌族 | |||||||

①耶尔森氏菌属 | 45-47 | 30-37℃ | 混合酸 | ± | 多数阴性(迟) | - | 啮齿类和人类致病菌 |

5、欧文氏菌族 | |||||||

①欧文氏菌属 | 50-58 | 27-30℃ | 混合酸和中性溶剂 | + | - | ± | 植物致病菌 |

+:阳性;±:多数阳性;-:阴性

常见种属

①埃希氏菌属:包括5个种,即大肠埃希菌、蟑螂埃希菌、弗格森埃希菌、赫尔曼埃希菌和伤口埃希菌。本菌属细菌DNA的GC比为48%~52%。临床最常见的是大肠埃希菌。大肠埃希菌俗称大肠桿菌,大多数菌株是人类和动物肠道正常菌群。致病性:主要是侵袭力、内毒素、肠毒素等致病因素引起各种炎症(如胆囊炎、泌尿系感染、肺炎、新生儿脑膜炎、伤口感染、菌血症及腹泻等)。内毒素还可引起发热、休克、DIC等。 大肠桿菌

大肠桿菌

大肠桿菌

大肠桿菌②沙门氏菌属:菌体大小(0.6~0.9)微米×(1~3)微米,无芽孢,一般无荚膜,除鸡白痢沙门氏菌和鸡伤寒沙门氏菌外,大多周身有鞭毛。沙门氏菌通过动物的消化道传染致病,统称为沙门氏菌病。病型有伤寒与副伤寒(统称肠热症)、食物中毒、败血症,还可引起慢性肠炎。

③志贺氏菌属:该属是人类细菌性痢疾的病原菌,通称痢疾桿菌。菌体大小(0.5~0.7)微米×(2~3)微米,无芽孢,无鞭毛,无荚膜,有的菌株有菌毛,需氧或兼性厌氧,能在普通培养基上生长。

④克雷伯氏菌属:短粗,无鞭毛,有荚膜,菌体大小(0.3~1.5)微米×(0.6~6.0)微米,单个、成双或短链状排列,兼性厌氧,营养要求不高,在固体培养基上形成特徵性的粘液状菌落。存在于土壤、水、穀物等自然界以及人或动物的呼吸道。当肌体免疫力降低时,能引起多种感染。有肺炎克雷伯氏桿菌、臭鼻克雷伯氏桿菌和鼻硬结克雷伯氏桿菌3种。

⑤沙雷氏菌属:能产生非水溶性的黄、紫和红色色素。一般存在于土壤、水、植物、动物以及人类的肠道和呼吸道中。有粘质沙雷氏菌、液化沙雷氏菌、深红沙雷氏菌等。粘质沙雷氏菌,又称灵桿菌,为细菌中最小者,周身鞭毛,能运动,无荚膜,无芽孢,约半数菌株能产生红色的灵菌素。因该菌小且有色素,常用于检定滤菌器的质量。

⑥变形桿菌属:是一类无芽孢、无荚膜、周身鞭毛、运动活泼、两端钝圆的小桿菌。菌体大小(0.4~0.6)微米×(1.0~3.0)微米,兼性厌氧,水、泥土、阴沟及各种腐败的动、植物中最多,它们是条件致病菌,在特殊情况下能使人致病。

⑦耶尔森氏菌属:为卵圆形、短小的桿菌。菌体大小(0.5~1.0)微米×(1.0~2.0)微米。无芽孢,无荚膜,兼性厌氧。该属有鼠疫桿菌、假结核桿菌和肠结肠炎桿菌3种。鼠疫桿菌是鼠疫的病原菌。鼠疫在人群流行之前,常在鼠类中先流行。人患鼠疫后,可通过人蚤或呼吸道(肺型)在人间传播。

研究进展

在人类的消化系统中,生存着一个由细菌构成的庞大生态系统,叫做肠道菌群或者肠道菌丛。最近的研究表明,这些微生物可以通过操纵大脑,让宿主吃下不健康的食物,甚至让宿主感觉紧张和消沉。这些都是细菌的生存环境最佳化策略的一部分。肠道微生物群可以通过迷走神经影响其宿主的进食模式。迷走神经是一条从脑延伸到肠道的神经, 微生物能够修改迷走神经中的神经信号,改变味觉接收器,产生毒素以及释放化学奖励,并通过上述行为达到操控行为和情绪的目的。

除了与迷走神经密不可分,肠道还连线着内分泌系统和免疫系统,这意味着这些微生物群还能够影响这些系统,但是研究者尚未搞清楚具体的方式。

微生物群与人体的细胞数量比是10比1(最新研究是1.3:1,儘管它们的细胞要远比人类的小)。细菌能让它们的宿主渴望富含糖和脂肪的不健康食品,因此被认为是造成肥胖的因素之一。研究人员还发现我们的肠道菌群与肿瘤的生长有关,可能是一些胃癌以及其他类型癌症的肇因。

肠道菌群操控宿主的饮食模式是为了生存和繁殖,也是为了消灭隔壁的微生物竞争对手。肠道是这些细菌的战场,操纵宿主的脑以使其摄取特定的食物是它们的主要武器。有时候它们甚至会因为令宿主吃下有害的食物而危及宿主。肠道菌群不够多样性(也就是说一种细菌凭藉对脑的操控杀光了其他细菌)的人更容易肥胖。

肠道菌群并不是肥胖的唯一因素,微生物群可能具有传染性,包括那些造成过度进食的细菌。

但是不能马上用一堆抗生素把肠道里的细菌消灭,因为这些微生物群具备“营养摄取和免疫发展”等重要功能,也就是说它们为身体提供维生素和矿物质,并且建立起身体免疫系统,以此作为居住在体内的回报。这些微生物群还帮助宿主消化特定食物。比如生活在日本的人有一种特殊的细菌帮助他们消化海藻。非洲一些食用高粱秆的儿童拥有能帮助他们消化纤维素的细菌。

不过幸运的是,通过相对简单的饮食习惯改变,每个人的微生物群也都很容易得到控制。饮食发生改变后肠道菌群自我重建所需的时间是24小时,改变肠道里的细菌有助于改变饮食习惯,反之亦然。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯