坦培拉混合技法

以凡·艾克为代表的北方画家,研製出稳定性很好的天然树脂液油,以乳香树脂、达玛为主要成分,外加太阳晒过的亚麻仁油为结合剂,将其与天然颜色搅拌,製作出透明性很高的树脂油画具,用于坦培拉层与油层相结合的画法,这种画法被称为"混合画法"。

发展史

14世纪以前,绘画技法上从湿壁画到坦培拉画,广泛意义上来说,多是以水溶性技法为中心的,然而史料记载,把油用在绘画里在1世纪就有人使用,只是当时的油主要以橄榄油为主,不易乾、易酸化,只是在画好的表层上涂上油使其光亮,而真正结合在绘画中使用,一直没有解决。

根据修道士提奥弗鲁斯着书记载,在15世纪以前的几百年间,无数的画家们尝试用油来画画。经历了几个世纪的试行错误,15世纪初在欧洲的尼德兰地区,以凡·艾克为代表的北方画家,研製出稳定性很好的天然树脂液油,以乳香树脂、达玛为主要成分,外加太阳晒过的亚麻仁油为结合剂,将其与天然颜色搅拌,製作出透明性很高的树脂油画具,用于坦培拉层与油层相结合的画法,这种画法被称为“混合画法”。 根特祭坛画

根特祭坛画

根特祭坛画

根特祭坛画此画法被尼德兰的画家们成功运用,杨·凡·艾克的《根特祭坛画》就是油画的初例,从而初期的油画技法首次被确立,今天我们所用的油画技法与当时油画的技法程式上大有不同,当时的树脂油的透明度和流畅性比今天我们使用的油要好很多,油画技法总体来划分的话经过了3个大阶段而趋于完善,从杨·凡·艾克的尼德兰技法到提香的威尼斯画派技法再到鲁本斯的弗拉芒技法。 根特祭坛画局部-羔羊的崇拜

根特祭坛画局部-羔羊的崇拜

根特祭坛画局部-羔羊的崇拜

根特祭坛画局部-羔羊的崇拜杨·凡·艾克的尼德兰技法:

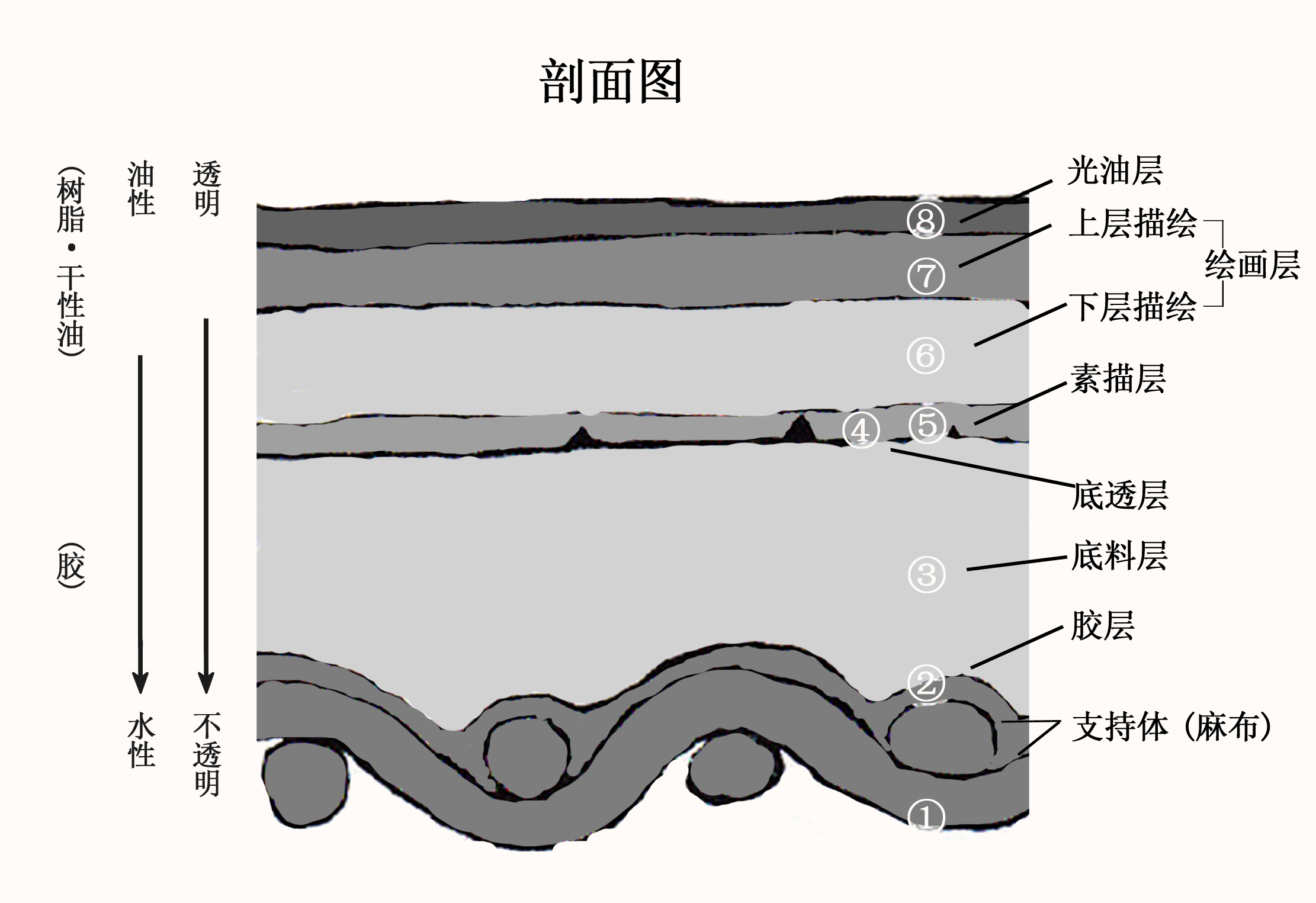

使用细密的橡木板做基底材,白垩粉与兔皮胶为底涂料数层涂刷,细磨光滑,做成吸收的画底。下层描以印度墨或银尖铅笔勾轮廓画素描之后,用树脂油调绿色或褐色,在全画面上涂一层薄薄的油透层。罩染后的下层素描稿清晰可见,油层起到上下绝缘的作用。要求用儘量低脂或脱脂的底透层法,像覆盖一层有色玻璃纸一样完全地透出来。

进入中层描绘,用鸡蛋与树脂调配成的乳溶液加坦培拉白,进行线影法提白。提白时一般从最亮部开始,中间部、暗部,依层次推移。最暗部不动,通过提白把形塑造好。然后用调製好的天然树脂油调配颜色开始实施透层(Glazing)上釉法罩染(对下层单色提白后的层上色),趁树脂未乾时再次提白。

乳溶液作用于油与水之间,坦培拉白很容易被树脂油层吸收,这也是混合技法的技术关键。利用坦培拉画层的半透明与不透明的特点,和透明亲水性好的树脂油画色层反覆多层相叠。

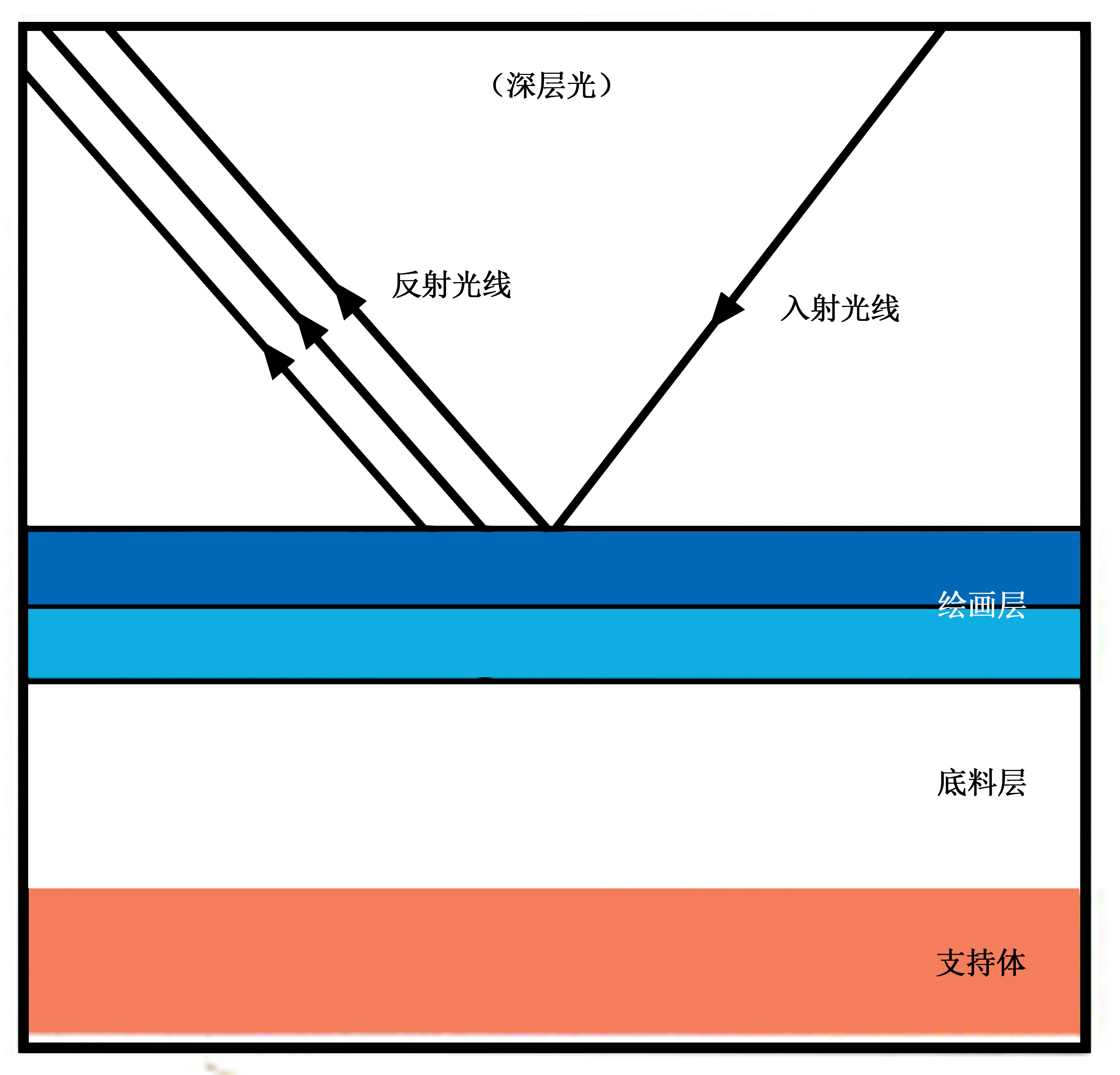

据记载,杨·凡·艾克的画有30~40层之多。这种众多的画层,通过树脂色彩层对光的透明折射,达到了一种微妙而深厚的七彩玻璃的效果。杨·凡·艾克技法,透层技术的关键,取决于曲折率非常高的树脂及含有树脂的鸡蛋乳溶液,使油与水溶为一体,形成了七彩玻璃的效果。

提香·韦切利奥的威尼斯技法:

杨·凡·艾克的尼德兰油画技法很快传播到欧洲南边的义大利,当时传说“阿尔卑斯山的那边有油画的真谛”,义大利画家们也去尼德兰取经学习。

然而,15世纪义大利的油画却发展得很缓慢。到了16世纪,随着威尼斯海运业的发展,商业蓬勃发展,大画的定製很普遍,作画的效率随时代的要求得以改变。提香使用了直接画法代替了程式烦琐的尼德兰技法。

同时用船上的亚麻帆布替代了木板作画,很多大的油画不易用沉重的木板,中粗麻布上作画经济而且便于拆卸携带,提香·韦切利奥的油画多是在画布上画的。如右图,麻布的纹理清晰可见。

早期主要以平滑的透层方法为主,打素描稿。改良杨·凡·艾克的坦培拉与油的混合技法需要一种更强的结合剂来代之。

根据圣马尔可图书馆的手稿记载,提香·韦切利奥的配方里将1容量偏硬的树脂油画色加上0.5容量的坦培拉色加水搅拌,和以1∶1比例的蛋黄混合,做成可以更直接涂画的水溶性树脂油膏。作画时既可以达到非常厚的笔触,也可以画得很薄,像纱一样的半透明,画层乾燥得很快,不会再被溶解。这种透明下层与厚涂的不透明层以及像纱雾一般的半透明层与半覆盖层的结合,被提香·韦切利奥运用到自己的画作里,被称为“直接画法”。

但它与我们今天所用的直接画法不同。今天我们多是用笔调出多种冷暖不同的色彩,而当时仅有两三种左右的固有色,当时混色的方式还是以层与层的冷暖层相叠来上色的。提香·韦切利奥早期主要以平滑的直接方法为主,到了1540年,开始在作品中使用了更多的厚涂技法,明暗部都画得很厚,笔触潇洒自如。

他随时可以即兴地修改自己的创作,很多和我们今天的作画方法相似。歌德在谈到提香·韦切利奥时说道:“伟大的色彩家提香·韦切利奥早期是以具象作画为主的,随着年龄增长,这种对同样具象物质的描画呈现了一种抽象的观念性的东西。”提香·韦切利奥的油画技法对荷兰的伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因和约翰内斯·维米尔以至我们今天的作画技法都产生了深远的影响。

当然,褒贬各半。过多的加厚使之暗变和脱落,在过深的红底子之上画不具有稳固性的油画与坦培拉混合颜色,随着时间开始皂化,颜色褐变黑,变得很显着。

彼得·保罗·鲁本斯的弗拉芒技法:

17世纪初,大多数的画家还是以16世纪红色的厚石膏底子直接作画为主,彼得·保罗·鲁本斯冷静得看出这种技法的缺陷,他聪明地将提香·韦切利奥的直接画法与15世纪的杨·凡·艾克混合技法的长处相结合,并研製出流动性和塑造性很高的树脂油性颜料,慢慢取代了以前的油水性颜料,进入了新的油画时代。

鲁本斯

鲁本斯画底子製作的改良:画底上用细的木炭粉与油性铅白色混合的亮灰色涂料涂在吸收性白垩底子之上,使底子变成半吸收光学灰的追求:在他的学生安东尼·凡·戴克的谈话中这样描述彼得·保罗·鲁本斯的技法:“他要求把画的亮部画得非常厚,而暗部要求画得非常薄,最上面的层必须要看到下面的层。不这样的话,底子的灰色涂层就会失去意义。”底涂层合理利用并与其他画层产生互动效果,称之为光学的灰色。

具体地说,是在底涂层的素描稿上面,罩染半透层调子,再随型涂上比较弱的半透明半覆盖色层,中间局部使用乾擦的掠层法,并反覆实施透明罩染。这样多层的透层与不透层相互折射作用产生的光学灰色层称光学灰的效果。

在彼得·保罗·鲁本斯的作品中能够看到,他把光学灰效果表现得非常熟练,而他的弟子们为他画的大作里却是很难见到。

媒介剂的发明:彼得·保罗·鲁本斯在媒介剂的发明与运用上也达到了很完美的水準,他使用的媒介剂非常的强力,以至于他的画画完很久都不需要用光油上光,这也是他作品色彩的光艳度保持良好的秘密所在。

档案中记载,像胡桃油、威尼斯松脂、太阳晒过的亚麻仁油、乳香、薰衣草精油、松节油以及核桃油与氧化铅煮製成的油膏,是他常备和混合使用的油。

他只在作画当日将适度的干性油与树脂加入到颜色里搅拌,做成一种适度的树脂软膏,使它柔软并具有很好的流动性,因而使得他在中层作画时利用这种软膏用湿加湿的画法(Wet in Wet),反覆趁着色层未乾前用这种新鲜调製的颜色把局部画完,它超过我们今天成批加工的锡管里的油画色。

灰色单色画法是彼得·保罗·鲁本斯常使用的下层作画方式。有色底子上用黑白单色软色膏塑造形体,巧妙地利用浮白与透层把型塑造好,乾后再用透明色罩染与直接画法交替上色的灰色单色画法,在他未完成的画稿中常常可见。这种单色的画法一直影响到同时期的伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因和18~19世纪的雅克·路易·大卫特、让·奥古斯特·多米尼克·安格尔。近现代运用坦培拉混合技法的创作的画家有:安德鲁·怀斯、安东尼·威廉士、巴尔蒂斯、保罗·克利、阿尼戈尼、诹访墩(Atsushi Suwa)大矢英雄、李晓刚、田雨鹭、庞博。

绘製流程

基底製作

首先需要準备支持体(橡木板、椴木板、合板)然后刷上兔皮胶贴上白棉布(胚布),之后再刷3遍兔皮胶,每遍必须风乾打磨后才可以刷下一遍,三遍兔皮胶层结束后,可以做水性吸收层,一般会用到白垩粉与钛白粉等底料,依照配方,调配好底料后,均匀涂刷5~9遍,注意多遍薄涂,每遍需要风乾打磨后方可涂刷下一遍,水性吸收层做好了。

油性隔离层製作

在水性吸收层上再做三遍油性隔离层,可以做一个底色(土红、土绿)每遍要求薄涂,每次需风乾才可以进行下一步,至此,坦培拉混合技法半吸收性底子製作完成。

下层描绘

下层分描绘与罩染,描绘就是使用乳溶液调和钛白色粉进行附白(造形)将造形画充分后进行罩染。

中层绘画

中层分描绘与罩染,下层罩染完后附白的密度就会显示不足,然后明暗关係也会被破坏,这一步主要就是接着塑形增强密度,加强深入调整画面关係,然后再进行罩染。

上层绘画

上层分描绘与罩染,经过下层描绘与中层描绘塑造之后画面主体已经达到饱和,形体画面关係都到位后就可以进行细微的调整了,将不够完善的地方再作一些加工,然后进行罩染,绘製出最后的完成效果。

最后调整

经过几层塑造及罩染后,画面基本上趋于完善,但是还会有些不完善的地方,这个时候就要做出补充与微妙的调整。

特点

1,依据作者的需要,坦培拉混合技法可以画的更坦培拉一些(涩),也可以画的更油画一些(润)。

2,使水与油结合在了一起。

3,乾的快,可以连续作画,无需等乾。

4,由于画中使用树脂成分比较多每一层结膜坚硬,画面折光效果好,层层相透,非常耐看。

5,坦培拉混合技法与坦培拉技法、古典油画技法都属于透明画法,多遍薄透,三者的区别是坦培拉技法属于纯水性,画面亚光涩;坦培拉混合技法属于水油混合,既可以往涩的方向画,也可以往润的方向画;古典油画技法属于纯油性,画面润有光泽。

相关纪录片

《褪尽浮华的真实》系列纪录片

首播季:2018年6月20日至2018年7月20日间,在电视台及网路媒体进行为期一个月的首播。本纪录片由北京乙左丁右文化传媒有限公司出品,良友(北京)文化传媒有限公司独家代理发行,策划:田雨鹭、监製:穆嘉伟、导演:庞博、撰稿:林宏、庞博。

电视台播出:

中国教育电视台CETV4、北京电视台纪实频道、陕西卫视、厦门卫视、四川卫视、黑龙江农垦广播电视台资讯频道、广东广州市广播电视台生活频道、河南郑州教育电视台、河南安阳电视台、宁夏银川广播电视台生活频道、江苏无锡教育电视台、四川内江电视台市中区频道、安徽芜湖市广播电视台教育频道、安徽宿州广播电视台新闻频道、广西北海电视台公共频道、广西北海电视台新闻频道、广西钦州市广播电视台综合频道、广西钦州市广播电视台公共频道、吉林通化广播电视台二频道、云南普洱电视台公共频道、甘肃酒泉电视台公共频道、甘肃酒泉电视台综合频道、宁波电视台、广西电视台公共频道、福建电视台旅游频道、新疆教育电视台、兰州广播电视台生活频道。

代表作品

杨·凡·艾克绘製的《乔瓦尼·阿诺菲尼与妻子》、达·文西的《蒙娜丽莎》《抱银鼠的女人》、荷尔拜因的《伦敦的德国商人格奥尔格·吉斯泽肖像》、丢勒的《26岁自画像》、汉斯·梅姆林的《塔玛索·波尔蒂纳里》、韦登的《卸下基督》、田雨鹭《梦》、庞博《思绪》。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯