文字

文字,是一个汉语辞彙,拼音为wén zì,基本意思是记录思想、交流思想或承载语言的图像或符号。该词出自《史记·秦始皇本纪》:“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字。”

基本介绍

- 中文名:文字

- 外文名:characters

- 拼音:wén zì

- 定义:文字是交流信息的图像工具

- 例子:汉字、拉丁字母、谚文

词语释义

含义

含义:文字和语言等其他工具一样,都是交流信息的工具,同时蕴含一定意义与审美价值,有渊源的历史沿革。

基本解释

(1) 交流信息的工具。如汉字、拉丁字母。秦始皇统一中国后,在“琅琊山刻石”中才第一次把文字叫做字;

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。——《说文解字叙》

(2) [writing]∶文章,作文;

文字通顺

(3) [written language]∶语言的书面形式,如汉文、俄文;

(4) [documents]∶文书;公文,行文字;

(5) [secret letter]∶密信。

得此文字。

引证详解

1、文。

汉·许慎《〈说文解字〉叙》:“盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字,”按,依类象形,即独体,为文;形声相益,即合体,为字。

《史记·秦始皇本纪》:“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字。”

汉·许慎《〈说文解字〉叙》:“盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字,”按,依类象形,即独体,为文;形声相益,即合体,为字。

《史记·秦始皇本纪》:“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字。”

南北朝《千字文》:“始制文字 ,乃服衣裳 。”

北齐·颜之推《颜氏家训·勉学》:“夫文字者,坟籍根本,世之学徒,多不晓字。”

唐·韩愈《读〈鹖冠子〉》:“文字脱谬,为之正三十有五字。”

清·陈澧《东塾读书记·国小》:“声者象乎意而宣之者也,声不能传于异地,留于异时,于是乎书之为文字。”

鲁迅《汉文学史纲要》第一篇:“要之文字成就,所当绵历岁时,且由众手,全羣共喻,乃得流行,谁为作者,殊难确指,归功一圣,亦凭臆之说也。”

北齐·颜之推《颜氏家训·勉学》:“夫文字者,坟籍根本,世之学徒,多不晓字。”

唐·韩愈《读〈鹖冠子〉》:“文字脱谬,为之正三十有五字。”

清·陈澧《东塾读书记·国小》:“声者象乎意而宣之者也,声不能传于异地,留于异时,于是乎书之为文字。”

鲁迅《汉文学史纲要》第一篇:“要之文字成就,所当绵历岁时,且由众手,全羣共喻,乃得流行,谁为作者,殊难确指,归功一圣,亦凭臆之说也。”

2、字记录的书面语。

唐·孟郊《老恨》诗:“无子抄文字,老吟多飘零。”

元·刘祁《归潜志》卷八:“雷 则云作文字无句法,委靡不振,不足规。”

《醒世恆言·钱秀才错占凤凰俦》:“有几个考学,看了舍亲的文字,都许他京解之才。”

夏丏尊、叶圣陶《文心》三:“一篇文字的题目,往往是完篇之后才取定的。”

唐·孟郊《老恨》诗:“无子抄文字,老吟多飘零。”

元·刘祁《归潜志》卷八:“雷 则云作文字无句法,委靡不振,不足规。”

《醒世恆言·钱秀才错占凤凰俦》:“有几个考学,看了舍亲的文字,都许他京解之才。”

夏丏尊、叶圣陶《文心》三:“一篇文字的题目,往往是完篇之后才取定的。”

3、字记录词和句子。

唐·韩愈《荆潭唱和诗序》:“搜奇抉怪,雕镂文字,与韦布里闾憔悴专一之士,较其毫釐分寸。”

唐·韩愈《荆潭唱和诗序》:“搜奇抉怪,雕镂文字,与韦布里闾憔悴专一之士,较其毫釐分寸。”

4、公文;案卷。

宋·范仲淹《耀州谢上表》:“今后贼界差人赍到文字,如依前僭伪,立便发遣出界,不得收接。”

《宣和遗事》前集:“有那押司宋江接了文字看了,星夜走去石碣村,报与晁盖几个。”

《秦并六国平话》卷上:“各路州县接得文字,得知韩王被虏,诸将皆亡,未免具降书投降。”

《古今小说·简帖僧巧骗皇甫妻》:“钱大尹看罢,即时教押下一箇所属去处,叫将山前行山定来。当时山定承了这件文字。”

宋·范仲淹《耀州谢上表》:“今后贼界差人赍到文字,如依前僭伪,立便发遣出界,不得收接。”

《宣和遗事》前集:“有那押司宋江接了文字看了,星夜走去石碣村,报与晁盖几个。”

《秦并六国平话》卷上:“各路州县接得文字,得知韩王被虏,诸将皆亡,未免具降书投降。”

《古今小说·简帖僧巧骗皇甫妻》:“钱大尹看罢,即时教押下一箇所属去处,叫将山前行山定来。当时山定承了这件文字。”

5、奏疏或札子。

宋·朱弁《曲洧旧闻》卷八:“熙宁初议新法,中外惶骇,韩魏公有文字到朝廷,裕陵之意稍疑。”

明·冯梦龙《智囊补·上智·韩琦》:“一日,入札子,以山陵有事取覆,乞晚临,后上殿独对,谓官家不得惊,有一文字须进呈,说破只莫泄。”

宋·朱弁《曲洧旧闻》卷八:“熙宁初议新法,中外惶骇,韩魏公有文字到朝廷,裕陵之意稍疑。”

明·冯梦龙《智囊补·上智·韩琦》:“一日,入札子,以山陵有事取覆,乞晚临,后上殿独对,谓官家不得惊,有一文字须进呈,说破只莫泄。”

文字属性

文字在语言学中指书面语等人们意思表达的视觉形式,古代把独体字叫做“文”,把合体字叫做“字”,如今联合起来叫做“文字”,文字的基本个体叫做“字”。在日常生活中,“文字”还可以指书面语、语言、文章、字等。视觉符号形式,突破口语的时间和空间限制。例如汉字、拉丁字母。

唐朝张怀作有《文字论》“论曰:文字者,总而为言。若分而为义,则文者祖父,字者子孙。察其物形,得其文理,故谓之曰文;母子相生,孽乳寝多,因名之为字。题于竹帛,则目之曰书。字之与书理亦归一因文也者,其道焕焉。日月星辰,天之文也;五岳四渎,地之文也;城阙翰仪,人之文也。文为用,相须而成,......”

- 视觉

文字是简单的视觉图案再现口语所表达的意思,因而更加清晰,可以反覆阅读,可以突破时间和空间的限制。 - 约定

文字是人类约定创造的视觉形式。必要的时候可以重新约定,形成文字改革。 - 系统

无论是语素文字、音节文字还是音素文字都有自己严密的系统,因此不能望文生义,改革也会牵一髮动全身。

各项分类

辨析方向

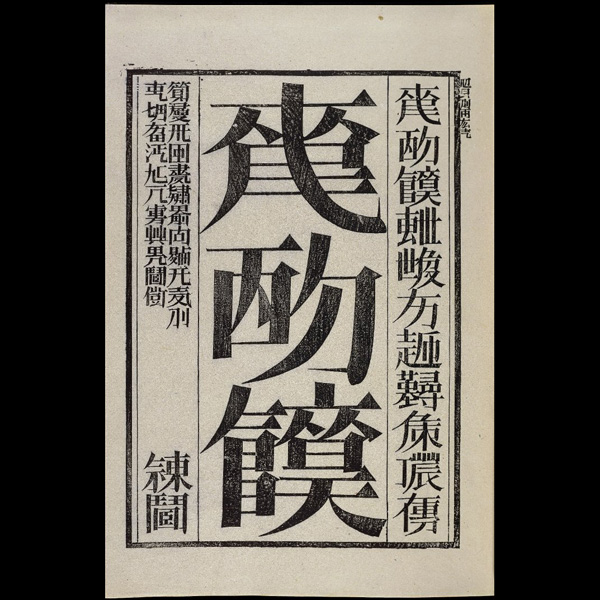

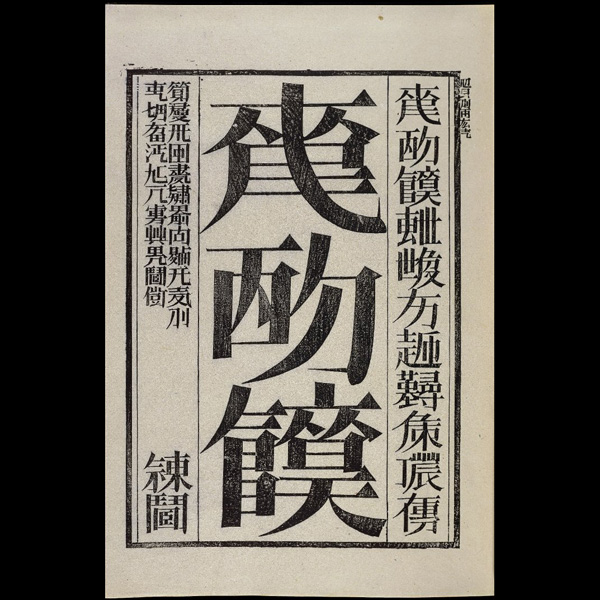

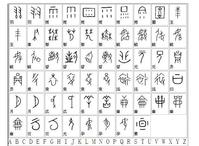

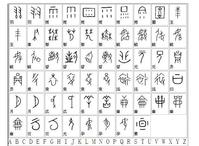

人类长期只有口语传递信息,用文字记事传递信息形成的书面语历史较短。系统的语言成为人和禽兽分离的重要工具,文字使人类能进入有历史记录的文明社会。把时空的影像变化转码成视觉可见的符号系统,使后人能通过间接的文字想像出画面,了解历史和学习技术经验。使文字成为文化的主要载体。 大英博物馆收藏的中国文字天书

大英博物馆收藏的中国文字天书

大英博物馆收藏的中国文字天书

大英博物馆收藏的中国文字天书文字突破口语受到时间和空间的限制,是人类可以在书面语的基础上完整地传承人类的智慧和精神财富,使人类能够完善教育体系,提高自己的智慧,发展科学技术,进入文明社会。

普通文字是用简单图形形成,早期更加接近图画,更加接近几何线条。例如拉丁字母是简单的直线、弧线和点构成。汉字主要是由直线构成,所以叫做“方块汉字”。古代的甲骨文汉字,埃及象形文字和玛雅文字等古老文字图画性比较强。

由于特殊人群视觉能力的局限,还可以发明变异的视觉符号或者触觉符号来代替普通文字。盲文是为了适应没有视觉能力的盲人发明的触觉符号。手语是为了适应没有语音能力的聋哑人发明的用手舞动的动态视觉符号。旗语是为了适应航海等远距离听觉和视觉局限发明的用旗子舞动的动态视觉符号。这些代码文字,一般建立在表音文字或者表意文字的拼音方案的基础上,目前传统汉字尚且没有这种代码的解决方案。

在电子信息传输的初期,人们还採用阿拉伯数字代替汉字传输书面语。这种数字代码可以给任何文字编码。但是汉字因为数量多,需要专门的代码翻译人员才能使用。

有人把文字分成线性文字和非线性文字。这样有一定道理,但无论是普通文字还是代码文字都有线条和点等视觉元素。

书写方向

字在记录口语的时候,必然随着口语的词的顺序进行。但是把口语唯一的时间顺序转换成空间顺序的时候会遇到多种选择。早期文字例如埃及圣书体书写方向不确定。一般是写到哪儿就从哪儿继续写,叫做牛耕式写法。从一个水平方向开始,然后在一行结尾的位置直接到下一行开始反方向书写。

多数文字是採用希腊字母开始的书写方式:字母从左到右书写,行从上到下写。现代汉字採用横行文时也基本上这样书写。

但是阿拉伯文字、希伯来字母等是从右到左书写。中国新疆的维吾尔字母来自阿拉伯字母也是这样。

汉字在古代是直行文,从上到下书写,行从右到左。(古代匾额从右向左的横行文其实是一字一行的直行文。)现在一些情况下仍然採用这种书写方式。

寻本溯源

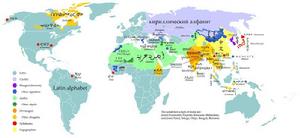

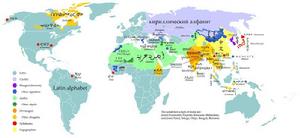

明代着名史学家万民英根据我国古文献文记载确定上古时代天皇氏时已发明乾支及相关记录文字,在其着作《三命通会》中有详细记载。十乾曰:阏逢、旃蒙、柔兆、强圉、着雍、屠维、上章、重光、玄黓、昭阳。十二支曰:困顿、赤奋若、摄提格、单阏、执徐、大荒落、敦牂、协洽、涒滩、作噩、阉茂、大渊献。在后来的传承中,黄帝时代把乾支之名简化为一个字。在《史记》《尔雅》等均有对照关係的记载,不过《史记》与《尔雅》的版本不一样。发明数字:零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、卅、卌、百、千、万。 文字因其所代表语系的庞杂,分布广泛而複杂

文字因其所代表语系的庞杂,分布广泛而複杂

文字因其所代表语系的庞杂,分布广泛而複杂

文字因其所代表语系的庞杂,分布广泛而複杂文字是人类记录思想、交流思想的符号,它于1万年前“农业化”开始以后萌芽,随着人类向文明过渡,是由先人们在生产和交换的过程中,经过了无数年月的不断创造和改进而形成的。

类型和发展史

文字可以分为三类:形意文字、意音文字和拼音文字,它们的关係并不是进化的关係。

最原始的自源文字大多是图画符号,即通过象物来表达。古代埃及文字中,也有几个图画符号来表达其音组合后对应事物的做法。苏美尔文字也经历过这个时期。但值得注意的是,汉字的“象形”与古西方文字的“象形”是两个完全不同的概念,事实上古埃及文字中绝大部分图画符号并非以形表意,而是表音符号。实质上类似于字母文字。举个例子来说,在古埃及文字语法中,看起来像是各种鸟的符号,其实跟鸟无关,而是表示不同的的发音。所以所谓的“古埃及象形文字”,其实是世界上最早的拼音文字。(按:早年中国学者在翻译“hieroglyph”时错误的放弃了直译法,而是比较形象的根据古埃及文字的图画特徵,套用汉字造字法中的象形,翻译为象形文字流传至今。)

随后楔形文字放弃了图画符号,不再以形表音,而是用线条来标音,今天我们看到的众多字母体系,从腓尼基字母借用古埃及象形文字的形而用其声,再经过一系列演变,分化出希腊字母,罗马字母,阿拉伯字母,西里尔字母,满文字母,等等,从古代到现在的字母文字,几乎都可追溯到腓尼基字母。在东亚,日本利用汉字,从其草书和楷书形态演化出平假名和片假名。

文字变化的机理和拼音文字存在的原因在哪里?很重要的一点是文字还没发生和成熟之前,言语已经高度成熟了,即使是没有文字的民族,它们的口语也能涵盖日常生产生活的诸多内容。在语言还没有产生之前,人们已经能认识周围事物,而文字则是对周围事物的抽象化体现,又比如在汉字这样的意音系统里,虚词普遍採用了“假借”手法,譬如“然”即是今天的“燃”的本字,火字旁乃是后人为了和“虚词”用法相区分而加上去的(容易注意到,火字旁其实是和“然”字的火字底(四点底)相重複的),以今人度之,即如画一个抽象符号即可。

汉字作为象形会意文字系统,为何能延续至今?在于汉字的跨语言性!汉字本身不同于西方表音文字,与发音无关。一旦写下来就让世界无论说任何语言的人看懂,不懂日语的孙中山与宫崎寅藏多次以手写汉字方式笔谈,越南的潘佩珠老先生当年去日本,还是以汉字与日本人交流。传统汉字可记录汉语,可记录朝鲜语,可记录日语,可记录蒙语,可记录俄语,可记录英语,……等等语言。

过去一些观点认为,让文字对应语音,这是非常经济的,而且在人类抽象思维没有蓬勃发展起来之时,这也几乎是唯一可行的。即零基础构建一套指示会意文字系统,工程量更是巨大,譬如“西夏文”,然其结果仍不甚理想。相比之下,表音文字工程量几乎可以忽略不计,一个没有或者只有非常原始的文字系统的民族,接触到外来民族先进成熟的文字系统时,往往就会形成“他源”表音文字。但随着研究深入,人们逐渐发现,用指示会意文字系统更为便捷,因为其强大的表意性,以及不需要包含声音信息。以汉字为例,人们在用汉字来书写英语时根本不需要考虑汉字原有的读音,也不必考虑英语的拼写,只需要将单词与表达相应含义的汉字或汉字词对应起来即可。相对于用拉丁字母创造单词,使用汉字大幅度减少工作量,并且其书写的文字可以在整个汉字世界中无障碍阅读,而且阅读者并不需要学习这门语言。

表音文字根据其记录的语音单位,譬如音节或者音素。日语的假名是音节文字,一个字写一个音节。英语的文字是音素文字,例如“study”用5个字(字母)写5 个音素。

音节文字又分成整体音节文字和非整体音节文字。日语假名是整体音节文字。非整体音节文字又分成半音素化音节文字和全音素化音节文字。半音素化音节文字例如阿拉伯文字,每个字(字母)内部的主体部件写音节中的辅音音素,元音音素可以不写或者用附加部件写。全音素化音节文字例如朝鲜文字,每个字(字母)内部的部件分别对应音节中全部音素。

中国汉字

汉字历史

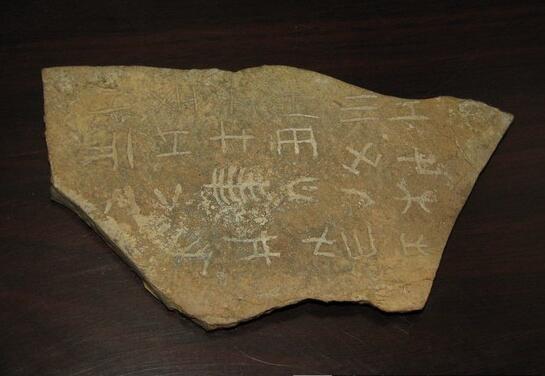

各地出土的陶器上的一些陶符纹饰,已具有文字的雏形。从目前我们能看到的现存最早的成批的文字资料──商代甲骨文字算起,汉字已经有3600年的历史。由于甲骨文字已经是相当成熟的文字型系,我们可以推断汉字的发生一定远在3600年以前。汉字的发展可以划分成两个大阶段。从甲骨文字到小篆是一个阶段;从秦汉时代的隶书到如今是一个阶段。 据考证,这是中国古代甲骨文的某一载体。

据考证,这是中国古代甲骨文的某一载体。

据考证,这是中国古代甲骨文的某一载体。

据考证,这是中国古代甲骨文的某一载体。2013年7月6日,来自全国的古文字研究专家们齐聚平湖,现场对这些符号进行论证。专家们认为庄桥坟遗址出土的确为良渚原始文字,是迄今为止在我国发现的最早的原始文字。国家文物局考古专家组成员、中国考古学会理事长张忠培表示,庄桥坟遗址所有出土文物是真实而有科学依据的。

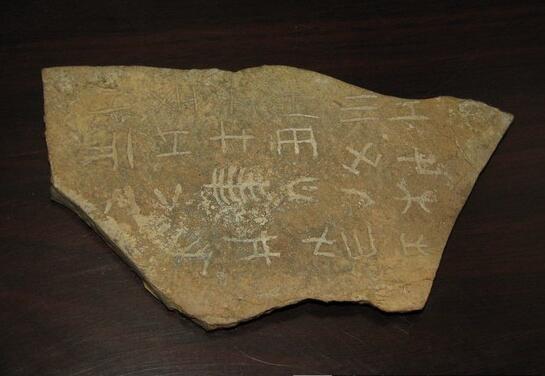

经考古,发现了上古字元。在平果县马头镇“那林”地区进行考察,採集到数十块写满了古文字的石板和大量石铲、陶、瓷残片。有文字的石板,最大的一块长105厘米,宽55厘米,上面写满了数百个字元;最小的只有拇指大小,也写了七八个字。经过一系列的考古勘探,证明甘桑石刻字元遗址是上古人类活动或居住的地方。甘桑石刻字元为了解该地区当时的经济、政治、历史文化及社会发展等方面提供了罕见的实物资料。 图为“甘桑石刻字元”

图为“甘桑石刻字元”

图为“甘桑石刻字元”

图为“甘桑石刻字元”这一重大发现,将中国的文字史向前推了1000多年。

汉字性质

从汉字跟汉语的个体单位的对应关係看,汉字是一种语素文字。从汉字的内部构造来看,可以分成形旁(根据意义构造的有理偏旁)、声旁(根据声音构造的有理偏旁)和配旁(没有根据的无理偏旁)3种偏旁部件。 早期汉字很接近图画。只有1个偏旁的字叫做独体字。多一个偏旁的叫做合体字。合体字可以分成指示字、会意字和形声字,主要是后面两种,特别是形声字占80%。

(1)形声字

形声字由表示意义的形旁和表示读音的声旁两部分组成。拿构造最简单的形声字来说,形旁和声旁都是由独体字充当的。作为形声字的组成部分,这些独体字都是有音有义的字。不过形旁只取其义,不取其音,例如“鸠”字的偏旁“鸟”;声旁则只取其音,不取其义,例如“鸠”字的偏旁“九”。 随着表达越来越丰富,形声字逐渐增多,汉字中甲骨文中形声字比例为20%,到了《说文解字》就占到了45%。由于字义和字音的演变,有些形声字的形旁或声旁已失去了表意或表音的功能。例如“球”本来是一种玉的名称,所以以“玉”为形旁。“球”字不再指玉,这个形旁就没有作用了。再如“海”字本来以“每”为声旁。由于字音的变化,“海”和“每”的读音相去甚远,声旁“每”也就不起作用了。有的时候,形旁和声旁都丧失了原来的功能,例如“给、等、短”。这一类字已经不能再作为形声字看待了。

(2)会意字

古人说“止戈为武”,“人言为信”。对于“武”、“信”两个字来说,这种解释是错误的。不过汉字型系里确实有按照这种方式造的字,例如“不正为歪”,“不好为孬”。这一类字的特点是会合偏旁的字义来表现整个合体字的意义。这种字为数很少,只有个别的例子。 射的演变

射的演变

射的演变

射的演变形声字和非形声字之间并没有明确的界限。造字之初,形声字和它的声旁的读音本来就不一定密合。发展到现代汉字,出入就更大了。有人拿7500多个现代合体汉字进行统计。就国语读音来说,合体字跟声旁完全同音(声母、韵母、声调全同)的不到 5%。声母、韵母相同而声调不同的约占10%。只有韵母一项相同的约占20%。如果我们只把前两类看作形声字,那幺形声字大概只占通行汉字的15%。如果把以上三类全看作形声字,形声字大概会占通行汉字35%的样子。要是把标準再放宽或者完全根据来历确定形声字,那幺通行汉字中形声字的百分比还要高得多。还有一些理据模糊的字,看起来是合体字。一种是由于变化,原来的声旁和形旁已经失去理据价值,例如“给、等、 短”等。一种是原来的独体字被分解成不同部件,例如“章, 按照汉代许慎《说文解字》的分析,“章”字从“音”从“十”。可是一般人说“立早章”(以区别于“弓长张”)的时候,是把它分析成“立”和“早”两部分。其实从古文字看,“章”本来是一个独体象形字,跟“音、十、立、早”都没有关係。

在汉字形成的过程中,由于部件的笔画化甚至讹化,以及古今异义等原因,很多字难解甚至错解,比如有个奇谈:用错互换的“射”字和“短”字。寸身不是很短吗?射字其实是短字。豆矢就是飞着的箭,短字其实是射字。实际上射在金文中就是引弓射箭的形象。不过在篆书中,左边被讹化成了“身”,右边的“寸”,“寸”作为构字部件同“又”一样是手的形象,而不是今天人们常用的“长度单位”义。短是个形声字,“豆”是声旁即便认为“豆”也可能是形旁,豆,食肉器也,造字部件中多为这个意思,而人们所熟知的“豆”义后起得多,是个假借用法。

民族

中国境内有56个民族。汉、回、满3个民族通用汉文,蒙、藏、维、哈、柯、彝、傣、拉祜、景颇、锡伯等12个民族各有自己的文字。这些文字多数都有较长的历史。其中蒙古族使用一种竖写的拼音文字。这种蒙古文通用于蒙古族地区。居住在新疆的蒙古族还使用一种以通用的蒙古文为基础适合方言特点的拼音文字。云南傣族在不同地区使用4种傣文,即傣仂文、傣绷文、傣哪文、金平傣文。因为蒙古族使用两种蒙古文,傣族使用4种傣文,回族和满族使用汉文,所以上述15个民族共使用17种文字。

此外,僳僳族中大部分信仰基督教的民众,使用一种用大写拉丁字母及其颠倒形式的字母拼写僳僳语的文字,还有维西县的一两个区使用当地农民创製的僳僳音节文字“竹书”。云南省东北部一部分信仰基督教的民众使用一种把表示声、韵、调的符号拼成方块的苗文。云南佤族中信仰基督教的少数民众使用拉丁字母形成的佤文。壮族、白族和瑶族的民众中,还有一部分人使用在汉字影响下创製的方块壮字、方块白文和方块瑶字。

综上所述,在中华人民共和国建立前,已使用文字的民族有21个,文字种类有24种。

除以上列举的文字以外,还有一些在历史上用过,后来停止使用的文字。这些文字是突厥文、回鹘文、察合台文、于阗文,八思巴字、西夏文、东马图画文字、东巴象形文字、水书、满文等17种。

演变

贾湖刻符

八千多年前的河南舞阳贾湖遗址(距今9000—7800年),出土了一批刻符,号称贾湖刻符。有的学者认为只是刻符,有的认为是文字。香港中文大学饶宗颐曾对贾湖契刻进行了深入探讨考证,提出“贾湖刻符对汉字来源的关健性问题提供了崭新的资料”。贾湖21个刻符里,已认识的11个字,分别属于反映易学里离、坤两卦之象的卦象汉字。

八千多年前的河南舞阳贾湖遗址(距今9000—7800年),出土了一批刻符,号称贾湖刻符。有的学者认为只是刻符,有的认为是文字。香港中文大学饶宗颐曾对贾湖契刻进行了深入探讨考证,提出“贾湖刻符对汉字来源的关健性问题提供了崭新的资料”。贾湖21个刻符里,已认识的11个字,分别属于反映易学里离、坤两卦之象的卦象汉字。

双墩刻符

七千多年前的蚌埠双墩遗址,发现630多刻划符号,丰富多样,就同期国内外文化遗存来说,都十分罕见,惊人。符号种类之多、内容之丰富是同时期其他遗址所无法比拟的。双墩刻符的功能可以分为表意、戳记、计数三大类。 2009年10月24日至25日,30多位来自国内外的着名专家学者聚集蚌埠,就“蚌埠双墩遗址刻划符号暨早期文明起源”展开研讨。众多与会专家一致认为,双墩刻符反映了早期双墩先民的生活形态,已经具备了原始文字的性质,是汉字源头之一。

七千多年前的蚌埠双墩遗址,发现630多刻划符号,丰富多样,就同期国内外文化遗存来说,都十分罕见,惊人。符号种类之多、内容之丰富是同时期其他遗址所无法比拟的。双墩刻符的功能可以分为表意、戳记、计数三大类。 2009年10月24日至25日,30多位来自国内外的着名专家学者聚集蚌埠,就“蚌埠双墩遗址刻划符号暨早期文明起源”展开研讨。众多与会专家一致认为,双墩刻符反映了早期双墩先民的生活形态,已经具备了原始文字的性质,是汉字源头之一。

半坡陶符

距今6000年前的属于仰韶文化的半坡遗址的陶钵口沿上刻的二三十种刻划符号,即半坡陶符,于省吾认为“是文字起源阶段所产生的一些简单文字”。其中一些是数字。

距今6000年前的属于仰韶文化的半坡遗址的陶钵口沿上刻的二三十种刻划符号,即半坡陶符,于省吾认为“是文字起源阶段所产生的一些简单文字”。其中一些是数字。

青墩刻符

属于长江下游区域良渚文化的江苏省青墩遗址,距今5000年前,有数字刻符。

属于长江下游区域良渚文化的江苏省青墩遗址,距今5000年前,有数字刻符。

庄桥坟刻符

属于长江下游区域良渚文化的浙江省庄桥坟遗址刻符,距今5000年前,有的连字成句了。

属于长江下游区域良渚文化的浙江省庄桥坟遗址刻符,距今5000年前,有的连字成句了。

骨刻文

骨刻文是指在兽骨上刻画的符号——象形文字或图形文字,在山东集中发现(赤峰、关中等地也有发现),是我国最早的以记事为主的可识文字。2005年,着名考古学家、山东大学美术考古研究所所长刘凤君教授发现并命名,始称“东夷文字”,后称“骨刻文”,并认定刻画工具为玛瑙等锐角宝石,形成约在公元前2600~前1300年之间,是龙山文化时期流行的文字。自2010年底开始,着名东夷文化学者、山东省旅游行业协会专职副会长丁再献研究员将骨刻文成功系统破译,从文字的起源和构造等方面较全面的论述了与甲骨文及现代汉字的传承关係。

骨刻文是指在兽骨上刻画的符号——象形文字或图形文字,在山东集中发现(赤峰、关中等地也有发现),是我国最早的以记事为主的可识文字。2005年,着名考古学家、山东大学美术考古研究所所长刘凤君教授发现并命名,始称“东夷文字”,后称“骨刻文”,并认定刻画工具为玛瑙等锐角宝石,形成约在公元前2600~前1300年之间,是龙山文化时期流行的文字。自2010年底开始,着名东夷文化学者、山东省旅游行业协会专职副会长丁再献研究员将骨刻文成功系统破译,从文字的起源和构造等方面较全面的论述了与甲骨文及现代汉字的传承关係。

陶寺朱文

山西省襄汾县的陶寺遗址,据放射性碳素断代并经校正,其年代约当公元前2500~前1900年。1984年考古工作者在陶寺遗址中发现一片扁壶残片,残片断茬周围涂有红色,残片上朱书两个文字,其中的一个字为“文”,另外一个字专家们有“尧”“易”“命”等多种解释。 中国社会科学院考古研究所研究员、信息中心主任朱乃诚表示,朱书文字比甲骨文还早了1500年[4]。考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化不仅达到了比红山文化后期社会更高一阶段的‘方国’时代,而且确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代,亦即先秦史籍中出现的最早的‘中国’,奠定了华夏的根基。”襄汾县所靠近的东南方翼城县就是传说的陶唐氏唐尧的后代的封国唐。

山西省襄汾县的陶寺遗址,据放射性碳素断代并经校正,其年代约当公元前2500~前1900年。1984年考古工作者在陶寺遗址中发现一片扁壶残片,残片断茬周围涂有红色,残片上朱书两个文字,其中的一个字为“文”,另外一个字专家们有“尧”“易”“命”等多种解释。 中国社会科学院考古研究所研究员、信息中心主任朱乃诚表示,朱书文字比甲骨文还早了1500年[4]。考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化不仅达到了比红山文化后期社会更高一阶段的‘方国’时代,而且确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代,亦即先秦史籍中出现的最早的‘中国’,奠定了华夏的根基。”襄汾县所靠近的东南方翼城县就是传说的陶唐氏唐尧的后代的封国唐。

夏代水书

河南省洛阳市偃师二里头夏墟出土的陶器有24个水书文字。

一种比较折衷的意见认为中国文字“形成比较完整的文字型系”则在距今4000年前的夏朝中、后期。当然,这不是公认看法,因为夏代出土的文字还少。

河南省洛阳市偃师二里头夏墟出土的陶器有24个水书文字。

一种比较折衷的意见认为中国文字“形成比较完整的文字型系”则在距今4000年前的夏朝中、后期。当然,这不是公认看法,因为夏代出土的文字还少。

甲骨文

1959年,在山东大汶口出土了一些陶器,上边刻有一些符号,可以看成是早期(约公元前4300年)的雏形文字。但如今看到的,已经初具规模、比较完备的文字是殷商时期的甲骨文。清朝末年在河南安阳小屯村发现了许多龟甲和兽骨,上面刻有文字,引起了学术界的极大兴趣,并把这种文字叫作甲骨文。

1959年,在山东大汶口出土了一些陶器,上边刻有一些符号,可以看成是早期(约公元前4300年)的雏形文字。但如今看到的,已经初具规模、比较完备的文字是殷商时期的甲骨文。清朝末年在河南安阳小屯村发现了许多龟甲和兽骨,上面刻有文字,引起了学术界的极大兴趣,并把这种文字叫作甲骨文。

金文

随着社会的发展,字型也不断地在演变。从殷商到秦统一之前的金文,就是在甲骨文的基础上发展而来的。金文是铜器铭文的通称,古代的铜器多为钟鼎,所以也叫钟鼎文。金文笔画也比甲骨文丰富多了,大小匀称,也有了行款,并有了一定的装饰性。

随着社会的发展,字型也不断地在演变。从殷商到秦统一之前的金文,就是在甲骨文的基础上发展而来的。金文是铜器铭文的通称,古代的铜器多为钟鼎,所以也叫钟鼎文。金文笔画也比甲骨文丰富多了,大小匀称,也有了行款,并有了一定的装饰性。

大小篆

我们学过历史,都知道春秋战国时,诸侯争战,你争我夺,也造成了语言异声,文字异形,直到秦始皇统一六国后,才将文字统一为小篆。以前的甲骨文、金文呢,就称为大篆,传世的《琅邪台刻石》《泰山刻石》都是小篆的代表作。

我们学过历史,都知道春秋战国时,诸侯争战,你争我夺,也造成了语言异声,文字异形,直到秦始皇统一六国后,才将文字统一为小篆。以前的甲骨文、金文呢,就称为大篆,传世的《琅邪台刻石》《泰山刻石》都是小篆的代表作。

隶书

小篆虽然规範,看起来也漂亮,但写起来并不容易,套用时不能令人满意。人们对文字这一传播思想记录语言的工具的希望,是越方便越好,于是在小篆的基础上又产生了新的字型——隶书。相传隶书的创始人是程邈,因他得罪了秦始皇,下了监狱,在狱中用了十年的工夫,整理出一套套用简便的新字型,被后人称为隶书。秦始皇很高兴,不但赦免了他的罪,还封他为御史。

到了汉代,隶书逐渐成熟,占据了主要地位,这时由于人们审美意识的提高,隶书已写得相当美观,留下了许多名碑,如《张迁碑》《石门颂》《曹全碑》等风格各异的杰作,至今仍是学习隶书的最好範本。

小篆虽然规範,看起来也漂亮,但写起来并不容易,套用时不能令人满意。人们对文字这一传播思想记录语言的工具的希望,是越方便越好,于是在小篆的基础上又产生了新的字型——隶书。相传隶书的创始人是程邈,因他得罪了秦始皇,下了监狱,在狱中用了十年的工夫,整理出一套套用简便的新字型,被后人称为隶书。秦始皇很高兴,不但赦免了他的罪,还封他为御史。

到了汉代,隶书逐渐成熟,占据了主要地位,这时由于人们审美意识的提高,隶书已写得相当美观,留下了许多名碑,如《张迁碑》《石门颂》《曹全碑》等风格各异的杰作,至今仍是学习隶书的最好範本。

楷书

隶书进一步演化而成为楷书,也就是我们今天所用的字型,它比隶书更丰富而完备。三国时期的钟繇是在楷书加工整理上有巨大贡献的人。到了唐朝,文化高度发展,书法也发展到了顶峰,出现了一大批擅长写楷书的名家.像欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等。

隶书进一步演化而成为楷书,也就是我们今天所用的字型,它比隶书更丰富而完备。三国时期的钟繇是在楷书加工整理上有巨大贡献的人。到了唐朝,文化高度发展,书法也发展到了顶峰,出现了一大批擅长写楷书的名家.像欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等。

草书

下面说一说草书。草书并不是在楷书出现以后才有的。“草”是初步、草率的意思。无论哪种字型写得潦草,都算草书。作为一种专门的字型,是汉代才有的。到汉末,草书才大为风行,先为章草,又为今草,最后发展为狂草,还有小草。草书种类繁多,初学者不宜学,所以在这儿也不多说了。

下面说一说草书。草书并不是在楷书出现以后才有的。“草”是初步、草率的意思。无论哪种字型写得潦草,都算草书。作为一种专门的字型,是汉代才有的。到汉末,草书才大为风行,先为章草,又为今草,最后发展为狂草,还有小草。草书种类繁多,初学者不宜学,所以在这儿也不多说了。

行书

最后说一说行书,这是介乎楷、草书之间的一种字型,产生于东汉之末。真正繁荣时期是东晋,被称为书圣的王羲之的代表作《兰亭序》就是行书。由于行书比较实用,书写比楷书更为便利,又不像草书那样难认,所以直到今天仍是最常用的字型。

最后说一说行书,这是介乎楷、草书之间的一种字型,产生于东汉之末。真正繁荣时期是东晋,被称为书圣的王羲之的代表作《兰亭序》就是行书。由于行书比较实用,书写比楷书更为便利,又不像草书那样难认,所以直到今天仍是最常用的字型。

中国文字的演变,大体经历了甲骨文——大篆——小篆——隶书——草书——楷书——行书等几个阶段。这是符合文字的发展由繁到简,由不规範到规範的规律的。甲骨文、大篆、小篆可以合称篆书。那幺,篆、隶、楷、行、草书便构成了中国书法的五种字型。汉字发展到了今天,楷书和行书还在套用着,而篆书、隶书、草书,特别是篆书已不在日常生活中套用,只作为一种书法艺术存在了。

观点辨析

文字和语言关係的几个命题

- 原观点A:文字是记录信息的符号。

世界上现在除了中国文字的象形文字,其他都是拼音文字。拼音文字是语言的记录,但象形文字不是语言的记录,而是事件的记录。

比如中文‘牛’字,最初就是一个牛头画,看了这个画就知道是牛,而这个牛字,可以念各种音,甚至可以念:cow。

最早埃及有象形文字,苏美尔有楔形文字,都不是拼音文字,但埃及的象形文字肯定不是语言的记录,只是它们都湮灭了。

说文字是记录语言的符号,还有一个原因,就是现在还有很多民族,只有语言没有文字。但是这不能证明中国文字也是语言的记录,也就是说不能证明中国文字产生在语言之后。

人类最早在地上或岩石上画画时,可能五个元音还发不全,只能嗷嗷、啊啊、喔喔地叫唤。而当他们能够有意识地发出辅音+元音的单音(如妈、八、哈)的时候,人类可能早已懂得结绳记事了。

现如今中国有几十种语言,但是都能对应同一种文字,这是西方观点怎幺也解释不了的。(秦始皇统一六国文字,为了政治上的目的,由于政治的原因,为了统治的方便,才会出现多种语言对应一种文字的现象。如果使用多种文字统治,那幺教育成本必定要增加。语言没有统一的原因是当时的交通不发达,人们没有面对面交流的需求,语言也就没有统一的必要。这用马克思的观点很好解释。作者既然连中国历史都不知道,如何用西方观点解释?即使是现代,计算机的编码形式,如网页语言HTML也是趋近于统一化,国际化。中国的语言不是也出现了国语幺?以前的事情和现在的事情都是一样的。)

- 原观点B:“象形文字不是语言的记录”等使读者产生先入观点的信息

语言是人类之间系统交流的方式,而人们解读象形文字是通过自己的认知与人类之间的共识分析文字,这一套系统本身就符合语言的定义,所以象形文字记录的是语言。

而且,语言承载信息,同时需要一种具象的表现形式,这种形式可以是文字或语音或者姿势等等,只要有一种就可以将直接的认知与信息桥接。说明上述观点倒数第二段的错误。}(以上来自旧版本中文百科)

就其中的几个主要命题进行辨析:

文字是记录信息的符号,这句话作为判断是对的,当然拿其作为定义就失当了。

“语言”这个词是有歧义,观点B中阐述了”语言“的定义,但实际上观点A中谈论的是言及“语言”时与之相对应的“口语”(或者说“言语”)的意义。

口语先于文字出现,这是没有异议的,实际上,口语的生理基础主要是两个,一个是发声器官,这在两栖类以上的动物里便存在了,只是不像人类那样精细;另一个是语言中枢,这是人类特有的。但是相较于”绘画“能力和相对成熟的思维体系,要求低了很多,这也就是口语出现早而且成熟早的物质基础。

“口语先于文字出现”同”文字记录口语“并不存在逻辑关联。

即使是拼音文字,文字最终关联的也不是语音流,而是其对应的语义,语义要根本的多。汉语认知得到的研究结论是:高频字中在人脑中通达的顺序的是形,义,音;低频字中音义几乎同时出现;低年级小学生中存在着形,音,义的顺序,在词语中,“词义”先于“词音”通达;音的触发是不自觉的。通过以上我们可以得出,语音的作用在生理上是根深蒂固的,这也是口语先于文字出现和发达的物质基础的表征,第二,文字表达语义是可以不经过语音这一关的,也就是否认了“语音中介”的必要性。由上,“文字记录语义”才是恰当的命题,也更应该作为文字发展的方向和要求。观点A中的汉字记录事件,这是机械的,实际上文字刻画的,是主观世界对客观世界的反映,也就是所谓的语义。

按观点B的定义,说“文字”是“语言”的一个组成部分,这是确切的,但是这个命题与“文字记录语言”逻辑上恰恰是互斥的。

| 表意文字(意音文字) | 整体音节文字 | 半音素化音节文字 (元音附标文字) | 半音素化音节文字 (辅音音素文字) | 音素文字 |

|---|---|---|---|---|

汉字(中文) | 日文假名 | 天城文 | 阿拉伯文 | 拉丁字母 |

日文汉字 | 彝文 | 泰文 | 希伯来文 | 西里尔字母 |

西夏文 | 寮国文 | 叙利亚字母 | 亚美尼亚文 | |

女真文 | 高棉文 | 乔治亚文 | ||

契丹文 | 藏文 | 蒙古文 | ||

楔形文字 | 梵文 | 它拿字母(马尔地夫文) | ||

越南字喃 | 悉昙文字 | |||

文字因其所代表语系的庞杂,分布广泛而複杂 | ||||

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯