古灵州

古灵州,即古灵州城,也曾称为灵武(郡),朔方(朔方节度使驻地)。灵州,始建于西汉惠帝四年(前191年),城址位于今宁夏回族自治区吴忠市。初为北地郡属县,后改为州郡级城市,治回乐县。洪武十七年(1384年)古灵州城被黄河水淹没。“古灵州城”一词,始见于明朝第一代庆王朱栴于宣德年间所撰《宁夏志》一书的记载:“石佛寺 古灵州城上”。因此,古灵州城,指明代洪武十七年(1384年)被黄河水淹没以前的灵州城。44年后,明宣德三年(1428年)新建灵州城,即今宁夏灵武市。朱栴书中,把灵州城淹没,“城凡三徙”以后,明宣德三年(1428年)于古灵州城东北'地土高爽"之地所建灵州城,称为灵州“新城”,即今宁夏灵武市。

基本介绍

- 中文名:古灵州

- 外文名: Gu Lingzhou

- 学者认同:古灵州城在今吴忠市

- 别名:灵州

- 城址:今宁夏吴忠市境内

目录

1.古灵州释义

2.历史沿革

3.历史文献记载

4.古灵州故址研究概述

5.古灵州考古发现

6. 新闻媒体和学者认同古灵州在今吴忠

古灵州释义

古灵州,即灵州,也称灵武(灵武郡)、朔方(朔方节度使)。故址

位于今宁夏吴忠市境内。初曰灵洲。东汉以后称为灵州。古灵州,确切地说,是指始建于汉惠帝四年(前191年)、明洪武十七年(1384年)被黄河水淹没以前的古代灵州城(前191年——1384年)而言。明代史书称作“古灵州城”、“古城”。明代史书记载,今吴忠市境内从明代开始有“古城”,还有“古城墩”。一直到今天,吴忠市西北仍然有古城村,宁夏着名历史地理专家鲁人勇先生2004年7月29日指出:“把灵州标在今天的吴忠市古城村”。而古灵州城被淹没以后,灵州“城凡三徙”,于宣德三年(1428年),第三次迁移至今宁夏灵武市所新建的灵州城,明代史书称作“新城”,即新灵州城。

上右图:2004年5月15日,十一届全国人大民族委员会主任委员、原宁夏回族自治区主席马启智(中),亲自到宁夏吴忠市考察该市出土的唐代灵州墓志铭:《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》。照片为宁夏考古专家钟侃研究员(左一)和宁夏大学历史系教授白述礼(右一),向马启智主席解读大唐灵州吕氏夫人墓志铭。

“古灵州”一词,最早见于一千二百年以前,唐代诗人吕温(771~811)专门描写灵州的一篇诗作之中:

《奉送范司空赴朔方(得游字)》 吕温

筑坛登上将,膝席委前筹。虏灭南侵迹,朝分北顾忧。

抗旌回广漠,抚剑动旄头。坐见黄云暮,行看白草秋。

山横旧秦塞,河绕古灵州。戍守如无事,惟应猎骑游。

(《全唐诗》卷371-18吕温【奉送范司空赴朔方(得游字)】)

吕温诗中的“范司空”,指唐宪宗元和二年(807年),赴灵州出任朔方灵盐节度使的大唐“当世善将”、尚书左僕射、右金吾卫大将军、检校司空范希朝。“朔方”,即灵州。(白述礼着《大唐灵州镇将》,宁夏人民出版社2006年12月,第312-316页:《右吾卫大将军司空范希朝》)

吕温诗中的:“山横旧秦塞,河绕古灵州。”山,指灵州(今宁夏吴忠市境内)附近今吴忠市以南、紧靠黄河东岸的牛首山,灵州治所是回乐县,唐朝诗人李益诗中当时称之为“回乐峰”。秦塞,指昔日秦始皇时期所筑军事要塞。河,指环绕灵州城的黄河,古灵州,即历史悠久的古代名城灵州。诗意是说:灵州城附近的山上,横亘着秦始皇时期修筑的军事要塞,黄河环绕着历史悠久的古代名城灵州。因为距吕温的时代,灵州已经有约1000年的历史,应该是很古老的城市了,所以,吕温称之为“古灵州”。唐代诗人吕温,用诗的语言,形象生动地描写出位于黄河之滨的灵州城的这个特殊的地理位置。唐代颜师古注释《汉书》“灵洲”说:“水中可居曰洲,此地在河之洲,随水高下,未尝沦没,故号灵洲。’又曰河奇也。”(班固撰《汉书》,《二十五史·前汉书》上海古籍出版社1986年,第115页。)颜师古“此地在河之洲,随水高下,未尝沦没,故号灵洲”的注释,与吕温所描写的“河绕古灵州”是同样的意思,也是对吕温诗句最确切的注释。 朱栴撰《宁夏志》管律撰《宁夏新志》

朱栴撰《宁夏志》管律撰《宁夏新志》

朱栴撰《宁夏志》管律撰《宁夏新志》

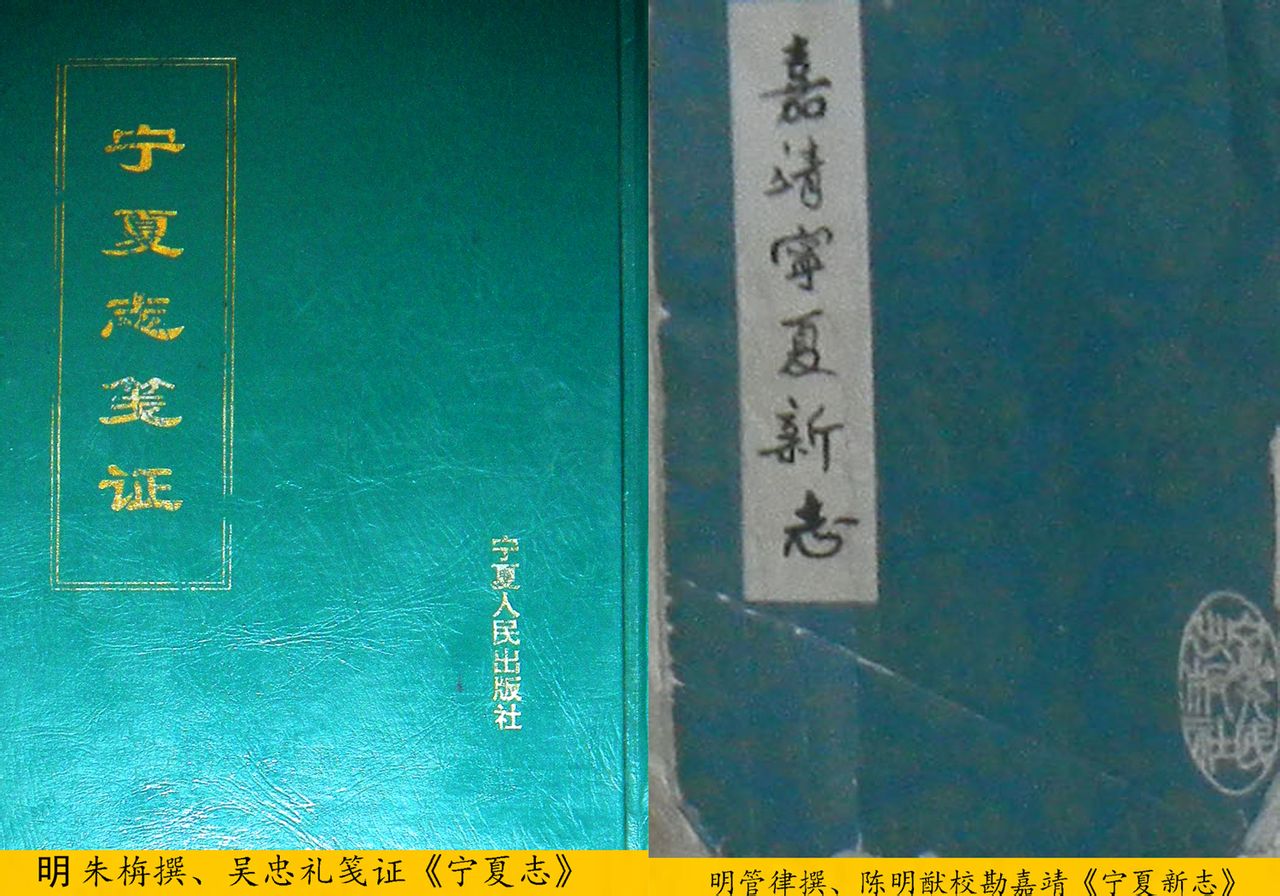

朱栴撰《宁夏志》管律撰《宁夏新志》古灵州城,作为历史地理专着中的专有名词,最早的记载,则见于六百年以前、明代朱栴撰宣德《宁夏志》中,朱栴在书中[十三]“寺观”中记载:“石佛寺,古胜佛寺也。洪武间僧胥居耳着重修,在兴教寺东,古灵州城上。”(朱栴撰、吴忠礼笺证:《宁夏志笺证》卷上[十三]“寺观”,宁夏人民出版社1996年元月,第107页)古人以“上”指北。明代又另一部宁夏地方志《嘉靖宁夏新志》指出:“石佛寺 古灵州城北”。管律 陈明猷

朱栴书中说“石佛寺”在“古灵州城上”的古灵州城,特指明代洪武十七年(1384年)黄河水淹没以前、存在了1575年的历史悠久的古代城市灵州城(前191年——1384年),朱栴撰写《宁夏志》的时候已经不存在了,只是“今犹存其颓垣遗址”,(朱栴撰、吴忠礼笺证:《宁夏志笺证》卷上[十一]“属城”“灵州”,宁夏人民出版社1996年元月第82页)。所以,朱栴称为古灵州城。因为洪武十七年被黄河水淹没,没有了,因此明代史书包括上述朱栴《宁夏志》,都把这个灵州城称作“古灵州城”、“古城”,古城就是古灵州城的简称。古灵州城故址位于今宁夏吴忠市境内。宁夏平原只有宁夏吴忠市到今天都仍然遗留下来有古城,意思是此地曾经有一个明洪武十七年被黄河水淹没的古代历史名城灵州。古城今天是吴忠市城西北的一个村,古城村属于古城镇。今宁夏平原其他市县银川、灵武等市县,都没有古城。只有吴忠市有古城。

与古灵州城相对而言的是新灵州城,自“洪武甲子”(洪武十七年),古灵州城被淹没以后,灵州城曾经历“城凡三徙”,于宣德三年(1428年),第三次迁徙至今宁夏灵武市所建灵州城,明代史书如《宁夏志》称作“新城”,(朱栴撰、吴忠礼笺证:《宁夏志笺证》卷上(十一)“属城”宁夏人民出版社1996年元月第82页),亦即新灵州城(即今宁夏灵武市,1428年——至今)。

因此,建议专家学者以及广大文史工作者,凡是在其论着中涉及历史地名灵州的,为了让读者了解真实的历史,都要区分、加注,分清楚故址今日不在一个地方的古灵州和新灵州。如果提到汉惠帝四年(前191年)所建、明洪武十七年(1384年)黄河水淹没以前的灵州,即古灵州,文字表述应为:“灵州(今宁夏吴忠市境内)”;如果提到明洪武十七年(1384年)黄河水淹没、“城凡三徙”在宣德三年(1428年)以后所建“新城”灵州,即新灵州城,文字表述应为:“灵州(今宁夏灵武市)。”

历史沿革

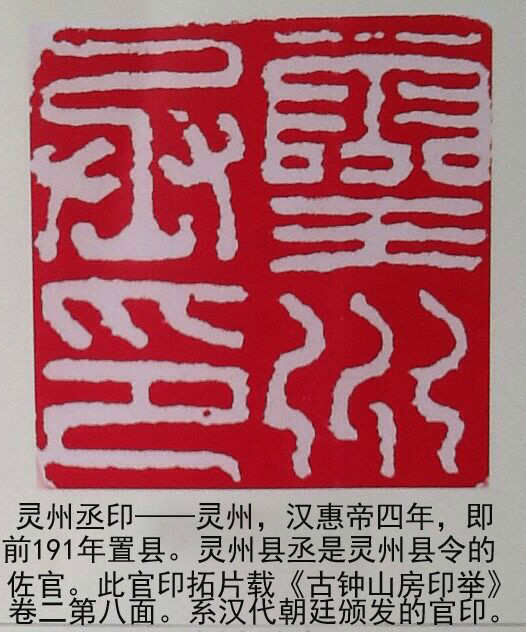

古灵州,汉惠帝四年(191年)置,至今已经有2200多年的悠久历史,是宁夏古代历史上有确切建城年代记载最早的古城。作为中国古代历史名城、西北边陲重镇,灵州在中国古代历史上有着重要的政治、经济、文化和军事战略地位。灵州始建于西汉惠帝四年(公元前191年),属西汉北地郡管辖的19个县城之一。清嘉庆《灵州志迹》指出:“灵州,汉惠帝四年置,初曰灵洲”,也称灵武、朔方。《汉书》记载:“北地郡……灵洲,惠帝四年(公元前191年)置。”唐颜师古注释《汉书》灵洲(县)条时指出:“水中可居曰洲,此地在河之洲,随水上下,未尝沦没,故号灵洲。”(班固撰《汉书》,《二十五史·前汉书》上海古籍出版社1986年,第115页。)《后汉书》记载为“灵州”,属东汉北地郡管辖6县城之一。说明灵洲在东汉改为灵州。(范晔撰《后汉书》,《二十五史·后汉书》上海古籍出版社1986年第76页)。后魏置薄骨律镇。孝昌中改置灵州。隋大业三年改灵武郡。唐为灵州,亦曰灵武郡。唐玄宗开元九年(721年),置朔方节度使,灵州为朔方节度使理所。五代为朔方军治。鹹平时入西夏,改西平府,又名翔庆军。元仍为灵州。明为灵州。明洪武十七年(1384年)黄河水淹没古城灵州,古灵州被迫“城凡三徙”,最后于宣德三年(1428年)所筑新灵州即今灵武市。清朝到民国均为灵州。民国二年(1913年)改新灵州为灵武县。1950年原灵武县属吴忠堡建立了县级吴忠市,后为银南地区、市级吴忠市,灵武归吴忠管辖。2002年,灵武市由银川市代管。故今宁夏吴忠市与灵武市均属古灵州,都是古灵州的继承者,都拥有古灵州的辉煌历史。明洪武黄河淹没以前的灵州,明代史书称作古灵州,三徙之后的灵州即今灵武市称作新城、新灵州。 常征着《杨家将史事考》陈明猷着《贺兰集》

常征着《杨家将史事考》陈明猷着《贺兰集》

常征着《杨家将史事考》陈明猷着《贺兰集》

常征着《杨家将史事考》陈明猷着《贺兰集》文献记载

1、班固撰《汉书》:“北地郡……灵洲,惠帝四年(公元前191年)置。有河奇苑、号非苑,莽曰令周。师古曰:‘苑谓马牧也。水中可居曰洲,此地在河之洲,随水高下,未尝沦没,故号灵洲。’又曰河奇也。二苑皆在北焉。”(班固撰《汉书》,《二十五史·前汉书》上海古籍出版社1986年,第115页。)

2、“北魏郦道元撰《水经注》:黄河“又北过北地富平县西,河侧有两山相对,水出其间,即上河峡也,世谓之为青山峡(即今宁夏青铜峡)。河水历峡北注,枝分东出。河水又北径富平县故城西。秦置北部都尉,治县城。……河水又北,薄骨律城(即灵州城),在河渚上,赫连果城也。桑果余林,仍列洲上。”(《水经注》卷三:河水。)

3、隋郎茂《隋州郡图经》最早称灵州为“塞北江南”:“灵州……《图经》曰:‘周宣政二年(应为宣政元年578年),破陈将吴明彻,迁其人于灵州。其江左之人,崇礼好学,习俗相化,因谓之塞北江南’”。(见北宋李昉《太平御览》卷164:《州郡·关内道·灵州》) 鲁人勇等宁夏历史地理考吴忠礼宁夏历史图经

鲁人勇等宁夏历史地理考吴忠礼宁夏历史图经

鲁人勇等宁夏历史地理考吴忠礼宁夏历史图经

鲁人勇等宁夏历史地理考吴忠礼宁夏历史图经4、唐李吉甫撰《元和郡县图志》:“灵州,灵武。大都督府 开元户九千六百六……今为灵武节度使理所。 管州三:灵州,会州,盐州,县十。 《禹贡》雍州之域。春秋及战国属秦,秦并天下为北地郡。汉时为富平县之地。后汉安帝永初五年,西羌大扰,诏令郡人移理池阳,顺帝永建四年归旧土。 其城赫连勃勃所置果园,今桃李千余株,郁然犹在。后魏太武帝平赫连昌,置薄 骨律镇,后改置灵州,以州在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号“灵州”。 周置总管府,隋大业元年罢府为灵州,三年又改为灵武郡。武德元年又改为灵州, 仍置总管,七年改为都督府。开元二十一年,于边境置节度使,以遏四夷,灵州 常为朔方节度使理所。 朔方节度,管兵六万四千七百八人,马二万四千三百匹。 ” “ 天宝元年,又改为灵武郡。至德元年,肃宗幸灵武即位,为大都督府。乾元元年,复为灵州。”“回乐县,望。郭下。本汉富平县地,属北地郡,在今县理西南富平故城是也。 后周置回乐县,枕黄河。”(《元和郡县图志》卷第一,关内道一。)

5、《旧唐书》:“朔方节度使,捍御北狄,统经略、丰安、定远、西受降城、东受降城、安北都护、振武等七军府。” “朔方节度使,治灵州,管兵六万四千七百人,马四千三百匹。”“灵州大都督府 隋灵武郡。武德元年,改为灵州总管府,领回乐、弘静、怀远、灵武、鸣沙五县。”“铁勒归附,于州界置皋兰、高丽、祁连三州,并属灵州都督府。永徽元年,废皋兰等三州。调露元年,又置鲁、丽、塞、含、依、契等六州,总为六胡州。开元初废,复置东皋兰、燕然、燕山、鸡田、鸡鹿、烛龙等六州,并寄灵州界,属灵州都督府。天宝元年,改灵州为灵武郡。至德元年七月,肃宗即位于灵武,升灵州为大都督府。乾元元年,复为灵州。旧领县五,户四千六百四十,口二万一千四百六十二。天宝领县六,户一万一千四百五十六,口五万三千一百六十三。在京师西北一千二百五十里,至东都二千里。”“回乐,隋县,在郭下。”(《旧唐书》,卷38志第十八,地理一。)

6、《新唐书》:“灵州灵武郡,大都督府……户万一千四百五十六,口五万三千一百六十三。县四:回乐、……灵武、……怀远、……保静……。”(《新唐书》,卷三十七志二十七) 钟侃等着《宁夏史话》孙生玉着《宁夏战史》

钟侃等着《宁夏史话》孙生玉着《宁夏战史》

钟侃等着《宁夏史话》孙生玉着《宁夏战史》

钟侃等着《宁夏史话》孙生玉着《宁夏战史》7、明朱旃撰宣德《宁夏志》:“灵州……元魏(太)武平赫连昌,置薄骨律镇河渚(上),旧是赫连果地。”灵州于“洪武间”洪武十七年(1384年)被黄河水“沖圮”,“故城居大河南(吴忠礼笺证:“河南应为河东”),今尤存其颓垣遗址,其西南角被河水冲激崩圮”;“洪武间筑城于故城北十余里”,“永乐间亦被河水沖圮”;“今(宣德间)之新城,(新城即新灵州城,今宁夏灵武市)宣德间陈宁阳、海太监奉旨,相度地形,卜沙山西,大河东,西去故城五里余”,“地土高爽,视旧为胜。”“石佛寺(今宁夏吴忠市境内),古胜佛寺也。……在兴教寺东,古灵州城上(北)。”(朱栴撰、吴忠礼笺证:《宁夏志笺证》卷上(十一)“属城”宁夏人民出版社1996年元月第82页;卷上(十三)“寺庙”,宁夏人民出版社1996年元月,第107页。)

7、明《明实录》:“宣德二年(1427年)十一月庚戌 宁夏总兵官陈懋奏:灵州守御千户所城垣距黄河三里,今河水冲激,切近城下,恐致崩陷,难于守御。城东有地高爽宽平,请徙城于彼。上命行在工部遣官覆视,果当徙,俟来年春用工。”“宣德三年(1428年)二月甲子,徙置灵州千户所于城东。先是,宁夏总兵官宁阳侯陈懋奏河水冲决至城下,请徙于城东,命俟来春用工。至是城成,遂徙之。”(杨新才、吴忠礼主编《明实录宁夏资料辑录》上册宁夏人民出版社1988年第71、72页。)

8、明嘉靖《宁夏新志》记载:灵州“建置沿革”:“国朝洪武……十七年(1384年),以故城为河水崩陷,惟遗西南一角。于故城北七里筑城,编集原遗土民及他郡工役民夫之忘归者,为瓦渠、枣园、苜蓿、板桥四里”。“宣德三年(1428年),城湮于河水,又去城东北五里筑之”。( 胡汝砺纂修,管律重修)

9、明张九德撰《灵州河堤记》:“灵州阻河而城,……洪武甲子(洪武十七年即1384年)迄今(今即明万曆四十三年、1620年),城凡三徙,皆以河故。”大明翰林院编修南居仁撰《灵州三贤祠碑记》,也强调指出:灵州“洪武以来,三徙城矣!”(张九德撰《抚都御史张九德撰新筑灵州河堤碑记》;南居仁撰:《翰林院编修南居仁撰灵州三贤祠碑记》,见吴忠礼主编《宁夏曆代方誌萃编》之万曆《朔方新志》卷四,词翰。天津古籍出版社,1988年,第八十一;第八十二页。巡抚张九德《灵州河堤记》又载《灵州志迹》下册,艺文志上。甘肃图书馆刊本第八-第十页。)

10、清顾祖禹撰《读史方舆纪要》:“回乐(即灵州治所)废县在所(灵州守御千户所,即新灵州)西南。本汉灵洲、富平二县地。……隋为灵州治。大业中,为灵武郡治。唐初因之。”(清顾祖禹撰:《读史方舆纪要》卷六十二、陕西十一。)

11、杨守敬撰《水经注疏》记载:“河水又北,有薄骨律镇城,……董佑诚曰,城即唐、宋灵州城,在今灵州西南十余里。”(清杨守敬撰:《水经注疏》卷二 , 河水二。) 杨森翔着城市记忆张树彬着地方文化探微

杨森翔着城市记忆张树彬着地方文化探微

杨森翔着城市记忆张树彬着地方文化探微

杨森翔着城市记忆张树彬着地方文化探微故址研究

最早见证研究黄河水淹没古灵州城并撰写专着,提出关于古灵州城址向东北方向三次迁徙的,是大明庆靖王朱栴。朱栴是明太祖第十六子,被册封为庆王,于洪武二十六年(1393年)“自庆阳徙居韦州”,来到今宁夏,距古灵州城被淹没的洪武十七年(1384年)仅仅只有9年。因此,撰写《宁夏志》的朱栴,是宁夏最早亲眼目睹从而见证了古灵州城被河水沖圮而三迁的学者。因此,朱栴《宁夏志》的记载,应该是关于古灵州故址的比较最可靠的文献依据。在他撰写的宣德《宁夏志》中,有关古灵州城址在今吴忠市境内的重要记载:

第一、记录了灵州“故城”被黄河水淹没、向东北方向“城凡三徙”的过程:第一次在“洪武间” “ 其西南角被河水冲激崩圮,今尤存其颓垣遗址”,“ 筑城于故城北十余里”;第二次是“永乐间亦被河水沖圮”,再筑新城;第三次是“宣德间”又因“ 河水冲激,切近城下,恐致崩陷,难于守御”,而另筑“今之新城”,即今灵武市。请注意,正是如张九德所说“城凡三徙”,不是两次迁徙。

第二、记载了古灵州的位置:其中有“石佛寺 古灵州城上。”上为北,石佛寺既然在古灵州城北,考宁夏平原各县市,都没有石佛寺,只有吴忠市境内有石佛寺,因此,朱栴早在六百年前就已经确定了古灵州城在今吴忠市境内。(朱栴撰、吴忠礼笺证:《宁夏志笺证》卷上(十三)“寺观”宁夏人民出版社1996年元月第197页。)

朱栴《宁夏志》以后,明管律撰嘉靖《宁夏新志》同样记载了古灵州在今吴忠市境内被黄河水淹没的历史,并做出了两点重要补充:

第一、“国朝洪武三年(1370年)徙其民于关内。(洪武)十七年(1384年),以故城为河水崩陷”,明确记载古灵州城被黄河水淹没的时间是洪武十七年,即1384年;

第二、记载了古灵州被淹没以后,城市向高地迁移,政府在当地“编集原遗土民及他郡工役之忘归者,为瓦渠、枣园、苜蓿、板桥四里。”“里”是村子的意思,考瓦渠等四里,均在今吴忠市境内,今吴忠市仍有早元(枣园)乡,板桥乡,瓦渠村。既然当时安置原遗土民寄他郡忘归者的村子,地点均在今吴忠市,因此,再次提供了古灵州在今吴忠市境内的证据。(胡汝砺纂修管律重修陈明猷校勘:嘉靖《宁夏新志》卷之三“灵州守御千户所·建置沿革”,宁夏人民出版社1982年12月第180-181页。)

清代学者顾祖禹指出“回乐(即灵州治所)废县在所(灵州守御千户所,即新灵州、今灵武市)西南。董佑诚指出“ 城即唐、宋灵州城,在今灵州西南十余里。”然而,清代学者所说今灵州西南十余里,其依据是明嘉靖《灵州新志》记载的灵州两次迁移里数相加的距离,但,朱栴明确古灵州被黄河水淹没迁移是洪武间、永乐间、宣德间三次,明代工部尚书、河道总督、(宁夏)河东兵备道张九德《灵州河堤记》指出“灵州阻河而城,……洪武甲子(洪武十七年即1384年)迄今(今指张九德灵州河堤完工,撰写《灵州河堤记》的明天启五年,即1625年),城凡三徙,皆以河故。”与张九德同时代的大明翰林院编修南居仁撰《灵州三贤祠碑记》,也强调指出:灵州“洪武以来,三徙城矣!”1999年9月出版,宁夏灵武学者苏闻先生主编、《灵武市志》编纂委员会编的《灵武市志》曾经纠正嘉靖《宁夏新志》关于古灵州迁徙两次记载有遗漏,正确地指出:明代古灵州城三迁“还有一次迁徙时间、方位都缺载”。〔 苏闻主编《灵武市志》卷三十四附录:“三、古灵州治所考录”宁夏人民出版社1999年9月919页。〕应该就是朱栴说的没有具体时间和迁徙方位的“永乐间”那一次。

既然是三迁,按朱栴记载两次迁移里数:洪武间的“十余里”加宣德间的“五里余”,已经有约二十里,而吴忠距灵武三十里,(清《宁灵厅志》,见胡建东校注:《光绪宁灵厅志》,宁夏人民出版社,2008年3月第170页。)如果再加遗漏的永乐间的一次迁徙的里数,应该会有三十里。因此,按三次迁移里数相加,迁移前的古灵州不可能是今灵武西南十余里,而应该是在距今灵武三十里的今吴忠市境内。再看明嘉靖《宁夏新志》怀远镇(今银川市)的记载:即古灵州到怀远镇(明宁夏城,今银川市)和新灵州(今灵武市)至宁夏(今银川)的里程,来推论古灵州城故址在今吴忠市。 该书记载:“灵武镇(汉灵武县,今青铜峡市邵岗乡西),今城(宁夏城,今银川市老城)南六十里。汉故灵武县。唐镇名。南渡黄河至古灵州五十里,北至怀远镇六十里。遗址尚存。 ”这条记载说的非常明确:灵武镇(汉灵武县,今青铜峡市邵岗乡西)至怀远镇(今银川市)六十里,灵武镇至古灵州五十里,两个距离相加,怀远镇经灵武镇至古灵州,等于一百一十里。今银川市至吴忠市为58公里,即一百一十六里,古城在吴忠市西北黄河边,与一百一十里基本吻合。由此推论,古灵州在今宁夏吴忠市境内,在吴忠市古城。该书又记载:“灵州守御千户所(今灵武),北至宁夏(今银川)九十里。”(见嘉靖《宁夏新志》卷之二“宁夏总镇续”“灵武镇”条;卷之三“所属各地”“〔一〕灵州守御千户所,北至宁夏九十里”。宁夏人民出版社1982年12月,第173-174页;第180页;第187页。)既然今银川市至今灵武市为九十里,古灵州就不可能在今灵武市境内。

清朝以后民国到新中国时期,早期学者如范文澜撰《中国通史》指出:“朔方节度使——职务是防御突厥。治所在灵州(宁夏回族自治区灵武县西南)”。〔范文澜着《中国通史》人民出版社1956年第三册第156页〕《辞海》“灵州”条中指出:“灵州…州名2。北魏孝昌中置。治所在旧薄骨律镇(今宁夏灵武县西南)。”〔《辞海》:上海辞书出版社1980年第1066页。〕都用的是清朝学者的观点:古灵州城在今灵武西南。问题在于清代时候没有吴忠市,当时今吴忠、灵武等地均属新灵州管辖,而今吴忠市古城位置就在新灵州即今灵武西南,清代学者的古灵州在新灵州(今灵武)西南的表述西南方向是对的,但是,1950年原属新灵州(今灵武)管辖的吴忠堡地方设定了吴忠(县级)市,以后改为地级市,吴忠和灵武已经分开为两个城市,再继续说古灵州在今灵武西南就不确切了。

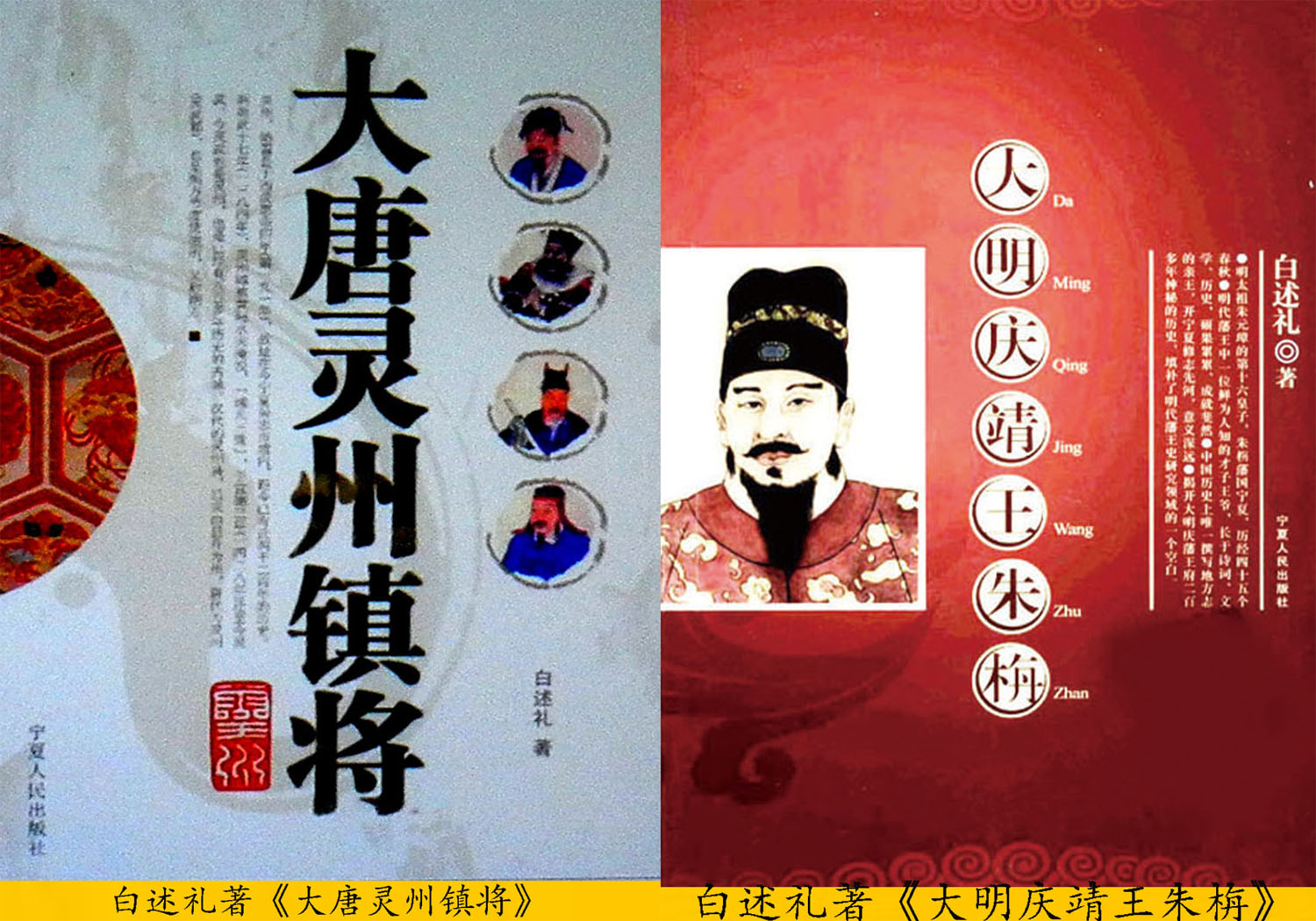

两位着名学者很早就曾经否定唐灵州在灵武或灵武西南的旧说:1937年8月,中国着名历史学专家白寿彝(回族)教授到宁夏吴忠、灵武考察,指出:“灵武县…..城内,传有唐肃宗即位之故址,……此殆不可靠”。1960年,中国着名历史地理学专家侯仁之教授也考察今灵武,1961年5月16日在《光明日报》发表文章明确指出:“晚至明朝,灵武城还曾三易其址。现在的灵武城的初址,正是明朝最后一次迁城奠定的。”“今城之决非唐城,已属确凿无疑。”“唐肃宗即位灵武的故事,虽然实有其事,却不在今天的灵武城,这难道还有什幺疑问幺?”〔杨森翔着:见《城市记忆》,中国文化出版社2008年,第135页、第149-150页。〕 白述礼着:大唐灵州镇将、大明庆靖王朱栴

白述礼着:大唐灵州镇将、大明庆靖王朱栴

白述礼着:大唐灵州镇将、大明庆靖王朱栴

白述礼着:大唐灵州镇将、大明庆靖王朱栴近几十年以来,许多学者进一步明确提出古灵州在今吴忠市的新观点:

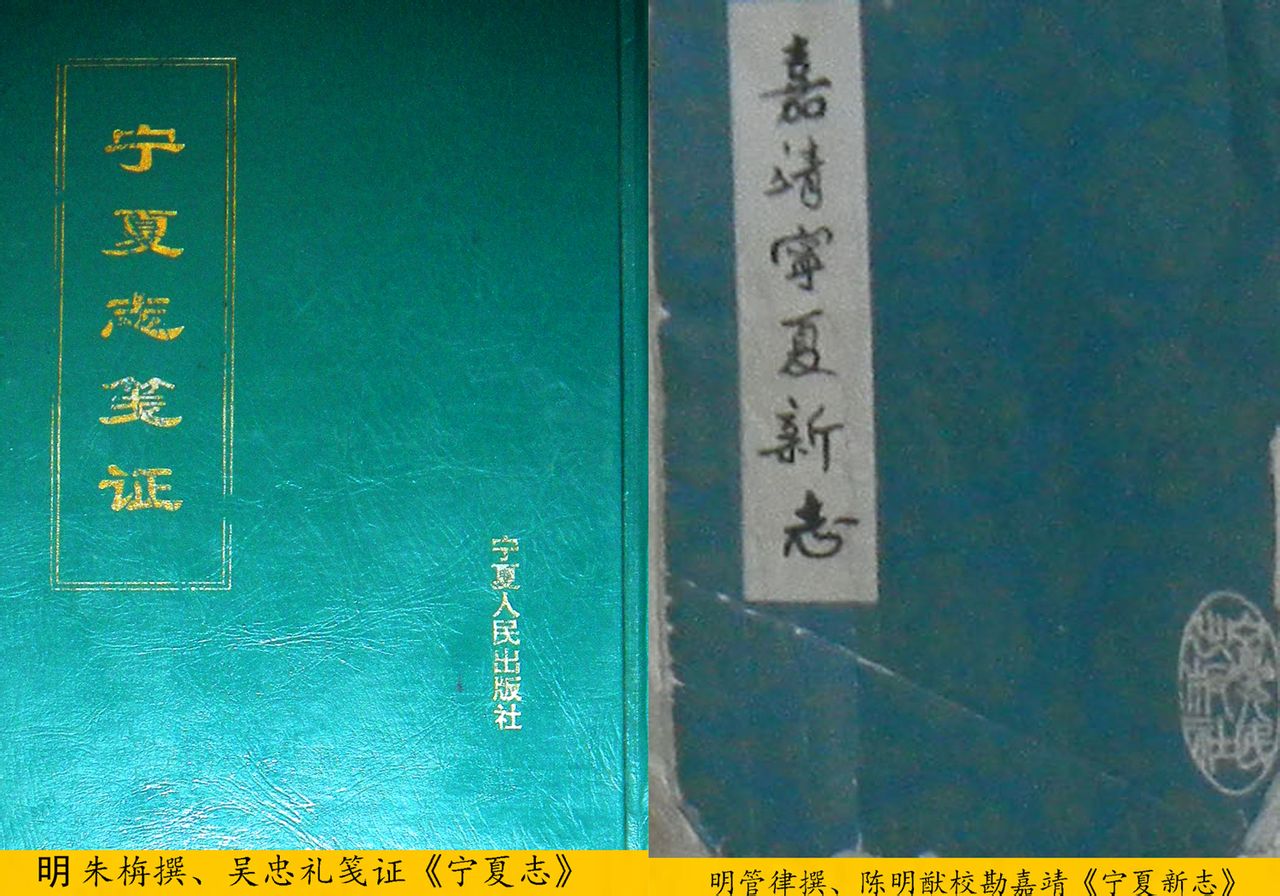

早在1980年,北京市历史学家常征着《杨家将史事考》一书,就提出宋朝的灵州在“今吴忠”:“元丰四年(公元1081年)……(折)可行与诸军连拔兰(今兰州)、石(今积石峡)、夏(今横山)、银(今子洲县)、威(今中卫)、会(今靖边)、灵(今吴忠)等州及……”。〔常征:《杨家将史事考》天津人民出版社1980年第268页。〕。

1982年《宁夏大学学报》第2期上,刊发了由宁夏大学白述礼教授撰文的《〈吴忠县誌〉选刊》(第二章 吴忠历史沿革)指出:“公元646年(贞观二十年),唐太宗决定亲自到灵州,接受铁勒诸部归降。唐太宗八月由长安出发,九月车驾抵灵州,即到了吴忠境内”。“公元756年(天宝十五年)七月,李亨一行在杜鸿渐率领的几千军队迎接下,来到灵州即灵武郡治回乐县,即到了今日的吴忠境内”。( 《宁夏大学学报》1982年第2期第55-56页。)

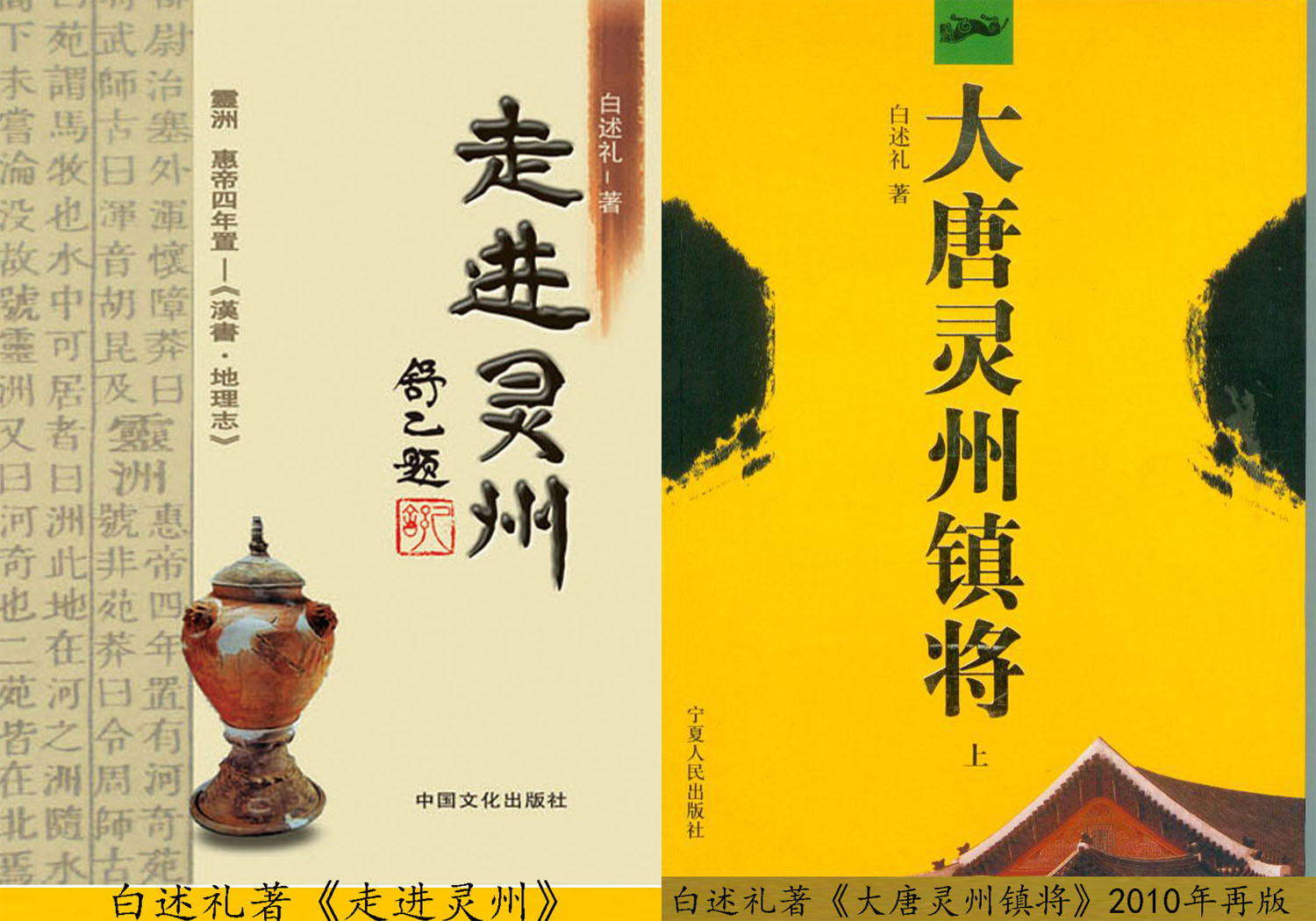

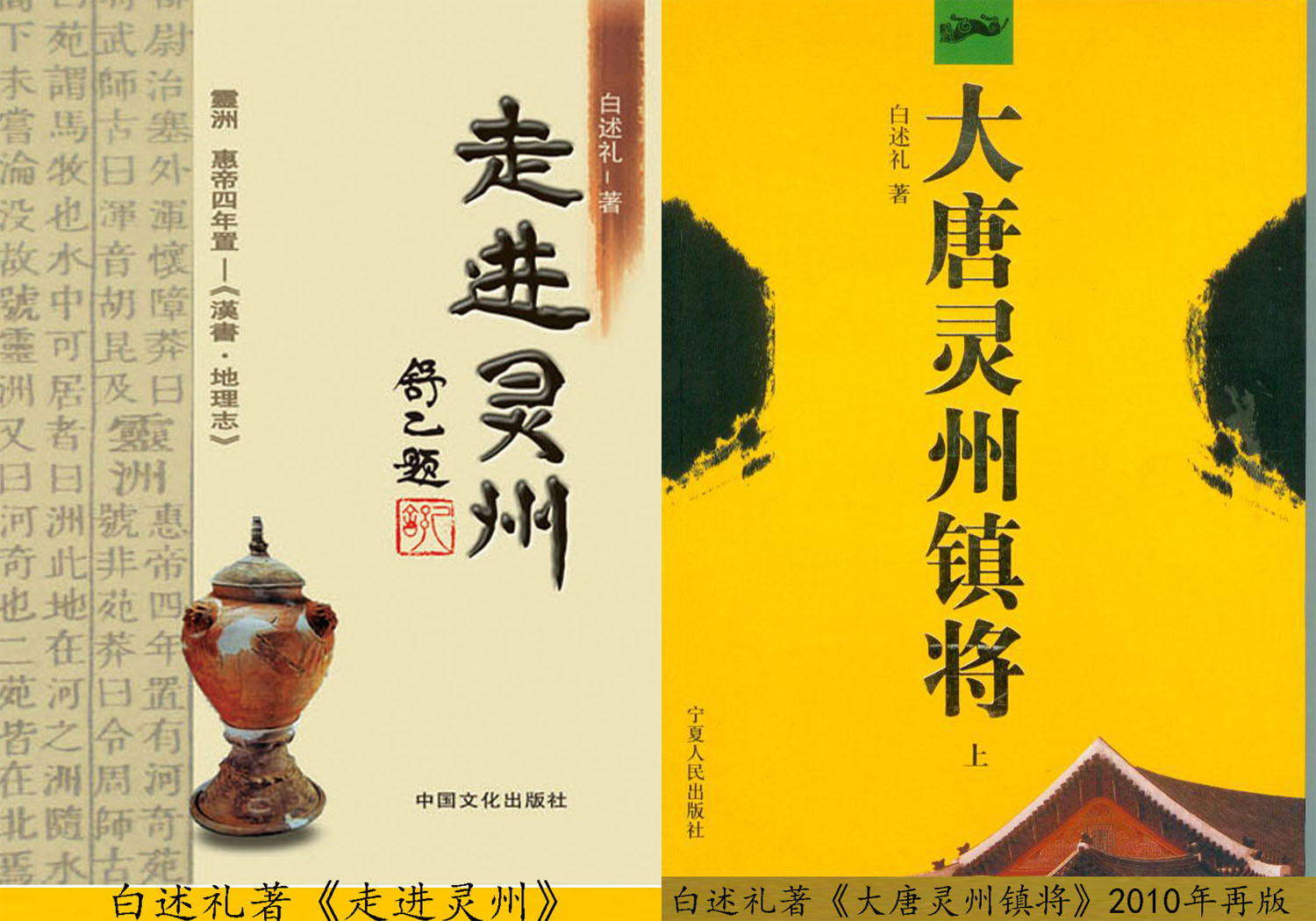

1984年宁夏着名地理专家汪一鸣教授《历史时期黄河银川段河道变迁》一文指出:“唐代灵州与汉灵州城,南北朝薄骨律镇城大致处于同一地方”“唐代灵州的大致位置应在今吴忠市西北的古城湾一带。”〔汪一鸣着《宁夏人地关係演化研究》宁夏人民出版社,2005年11月,第68页。〕 白述礼着:走进灵州、大唐灵州镇将(再版)

白述礼着:走进灵州、大唐灵州镇将(再版)

白述礼着:走进灵州、大唐灵州镇将(再版)

白述礼着:走进灵州、大唐灵州镇将(再版)1988年宁夏着名历史地理专家鲁人勇《塞上丝路》一书指出:“现在的灵武县,并非古灵州,而是宣德三年(1428)所筑新城……古灵州的确切位置,只能按照唐代州治回乐县的位置,判断在今吴忠市境内。”〔鲁人勇着《塞上丝路》宁夏人民出版社1988年。〕

1988年宁夏着名考古和历史专家钟侃、陈明猷、吴忠礼的《宁夏史话》中同样指出:唐朝“改灵武郡为灵州,领回乐(今吴忠西南)……”。〔钟侃、陈明猷、吴忠礼《宁夏史话》宁夏人民出版社1988年8月第52页。〕

1989年宁夏大学历史系白述礼教授撰写的《古灵州城址初探》一文中进一步明确提出:“我认为,古灵州城的城址,似应在今宁夏吴忠市境内。”“今日之吴忠市和灵武县,究其根源,都是同一个古灵州。”2004年4月27日,宁夏史志专家、宁夏社科院原副院长吴忠礼研究员,在评价白述礼教授这一古灵州城址在今吴忠市境内新观点时指出:“古灵州究竟在什幺地方,早在十几年前白述礼教授在我们的刊物《宁夏史志研究》上发表学术文章,提出古灵州在吴忠市的观点,学术界一致比较认可白教授的观点。”〔白述礼《古灵州城址初探》载《宁夏史志研究》1989年第一期第51-55页、50页;吴忠礼研究员评语载吴忠市政协编《吴忠与灵州》宁夏人民出版社2006年2月第533页。〕

1991年当代宁夏地方志研究的奠基人和开荒者——宁夏大学历史系陈明猷副教授《宁夏古代历史特点初探》一文也指出:“青铜峡河东灌区,即今吴忠市周围,……古称灵州。”〔陈明猷着《贺兰集》宁夏人民出版社1994年第19页、第59页。〕

1993年鲁人勇、吴忠礼、徐庄的《宁夏历史地理考》指出:“西汉灵州县治,当与北魏薄骨律镇、唐代灵州同,即今吴忠市北境”。 〔鲁人勇、吴忠礼、徐庄《宁夏历史地理考》宁夏人民出版社1993年,卷三西汉:“灵州”条目。〕

1994年4月15日,宁夏史志专家、宁夏文史馆馆员陈永中先生在《银南报》发表《灵州故城之谜》的文章,指出:根据朱栴宣德《宁夏志》“两处记载互相印证,说明灵州故址必在吴忠市(东塔乡石佛村)”。

1999年白寿彝主编《中国通史》写道 :“元丰四年(夏大安七年(1081),……十一月末,宋将刘昌祚攻至灵州(今宁夏吴忠西南)城下”。( 白寿彝主编《中国通史》上海人民出版社1999年出版,第七卷中古时代·五代辽宋夏金时期(上册)乙编第五章第三节:“王安石变法”:“ 开湘西、拓熙河、战西夏、克交趾(址)”。)

考古发现

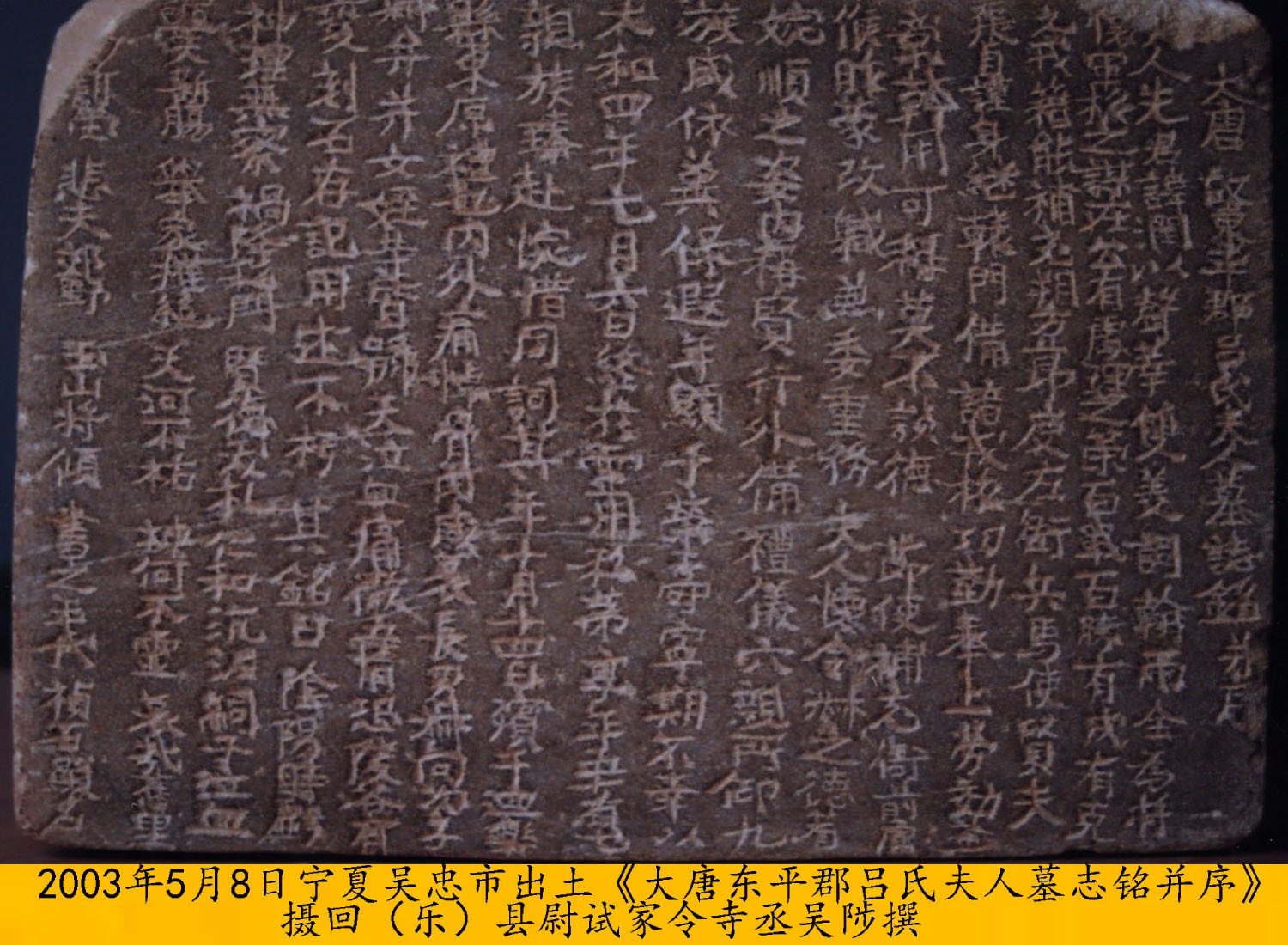

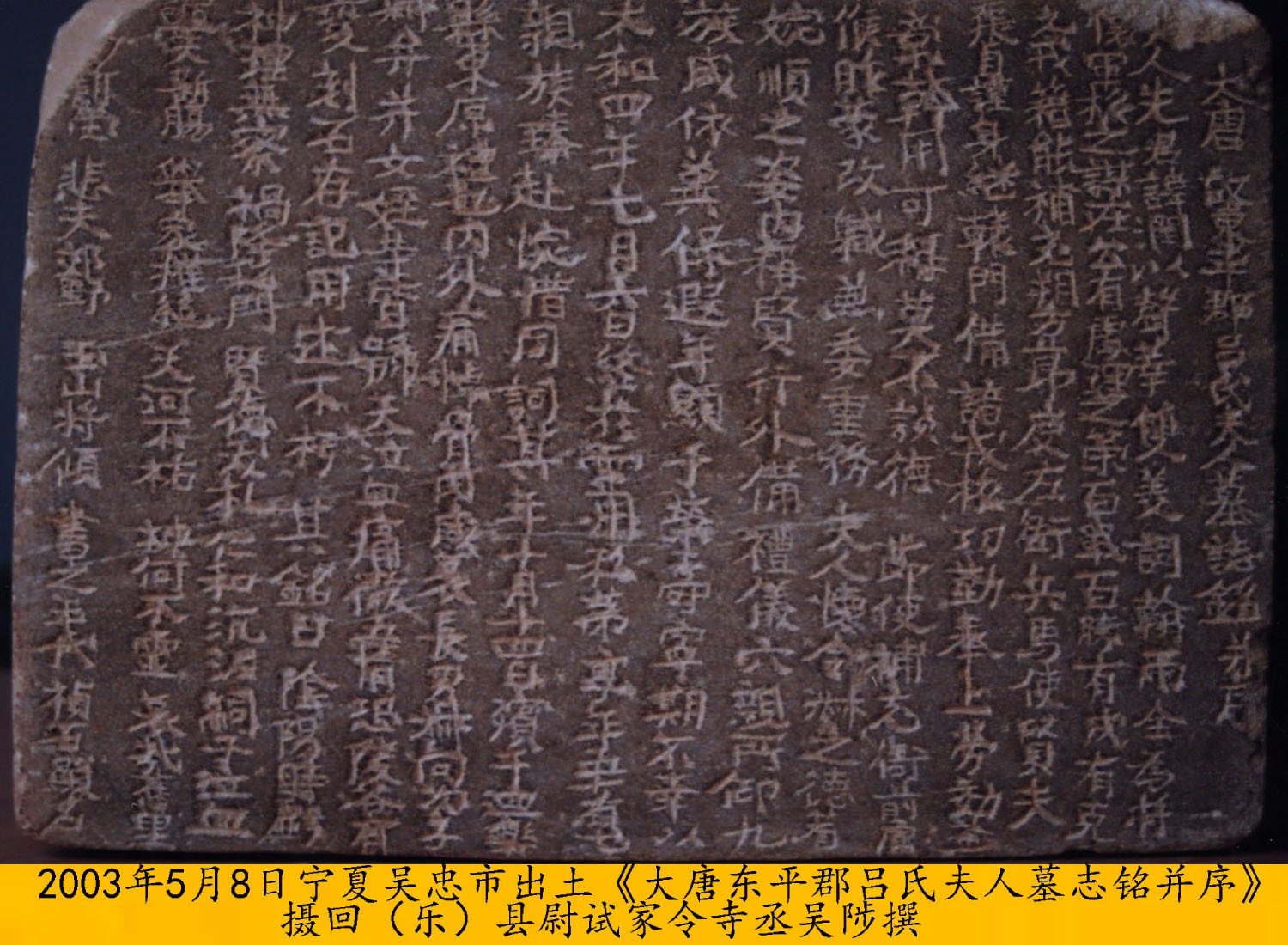

——宁夏吴忠市出土《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭》

2003年至2005年,宁夏吴忠市发现宁夏最大规模的唐墓群,至2005年已经出土300多座唐墓,甚至还要多。其中,2003年5月8日,宁夏吴忠市东区绿地园一座唐墓出土一方唐代灵州墓誌《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》。 大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序

大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序

大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序

大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序右图:《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》2003年5月8日,宁夏吴忠市东区绿地园出土。(唐)摄回(乐)县尉试家令寺丞吴陟撰。

墓志铭记载:

吕氏夫人“以大和四年七月六日终于灵州私第,享年五十有七。”“其年十月十四日殡于回乐县东原”。〔 白述礼着:《走进灵州》,中国文化出版社2009年12月,第15页。〕这就是说,吕氏夫人于唐文宗大和四年(830年)七月六日死于古灵州城家中,享年五十七岁。 当年的十月十四日埋葬于回乐县城东高地。回乐县是灵州治所,灵州与回乐是一个城,墓葬在回乐县城即灵州城之东,而墓葬、墓志铭在今吴忠市东部出土,说明古灵州城当在今吴忠市之西,学者认为即吴忠市西北的古城。考吴忠市附属档案灵武、银川、永宁等地,均不见有古城,惟独吴忠市有古城,而明代朱栴把被黄河水淹没的灵州称为古灵州城,由此,古城即古灵州城的简称,因为古灵州城已经不存在了,为了纪念该城,因此,留传下古城。从而使这方墓誌成为古灵州城在今宁夏吴忠市的唯一无可辩驳的考古实物佐证。

根据新华社2003年5月28日,《唐代古灵州被确定在宁夏吴忠市》一文报导,考古人员说,宁夏吴忠市出土的《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》,这是一块质地为红砂岩的砂石,因而砂石整体呈淡红色。专家考证,墓志铭所用砂石的规格大小:横长即宽约32厘米(中间部分有33厘米),竖长即高为28厘米,厚约8厘米(部分为7厘米),正面左上角被磨去一小点。墓志铭原文的全文确切字数为316个字,遗漏2个字,实际总字数应为318个字。墓志铭侧面刻有表明墓志铭作者的:“摄回(乐)县尉试家令寺丞吴陟撰”12个字。

下面是墓志铭繁体字原文,加上标点符号,为读者便于阅读,原文为竖写自右向左排列,改为横写自上而下、自左至右排列,墓志铭原文繁体字全文如下:

摄回(乐)县尉试家令寺丞吴陟撰

大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序

夫人先君讳润,以声华双美,词翰两全。为将,怀军旅之谋;在公,有处理之策。百战百胜,有戍有克,元戎籍能,补充朔方节度左衙兵马使。贤夫张自谨,身继辕门,备谙戎旅,功勤奉上,劳效益彰,乾用可称,莫不谈德。节使补充衙前虞候,胙蒙改职,兼委重务。夫人怀令淑之德,着婉顺之姿,内称贤行,外备礼仪,六亲所仰,九族鹹依,冀保遐年,显于荣寿。宁期不幸,以太和四年七月六日终于灵州私第,享年五十有七。亲族臻赴,惋惜同词。其年十月十四日殡于回乐县东原,礼也。内外痛悼,骨肉鹹哀。长男叔向,次子叔弁,并女侄等,皆号天泣血,痛彻五情。恐陵谷有变,刻石存记,用述不朽。其铭曰:阴阳时亏,神理无察,祸降私门,贤德拔札,仁和沈泥。嗣子泣血,贤夫断肠,举家摧绝,天河(何)不佑,神何不灵,哀哉旧裏(里),□□ 坟莹,悲夫郊野,玉山将倾,书之五代,祯石显名。(此墓志铭文,见白述礼着:《走进灵州》中国文化出版社2009年12月,第15页。)

撰写墓志铭作者是担任灵州治所回乐县的县尉、试家令寺丞的吴陟,吴陟在墓志铭记载,吕氏夫人的父亲吕润,是大唐一位文武双全的将军,职务是朔方节度(使)左衙兵马使。其丈夫张自谨,职务是朔方节度使衙前虞候。夫人本人是一位“怀令淑之德,着婉顺之姿,内称贤行,外备礼仪,六亲所仰,九族鹹依,冀保遐年,显于荣寿”贤惠的夫人。墓志铭记载:吕氏夫人“以大和四年七月六日终于灵州私第,享年五十有七。”“其年十月十四日殡于回乐县东原”。这就是说,吕氏夫人于唐文宗大和四年(即公元630年)七月六日在灵州家中逝世,终年57岁。同年十月十四日,葬于灵州治所回乐县东原。墓志铭出土的地点在宁夏吴忠市东部市幼稚园之北附近的绿地园,墓志铭中记载该墓葬位置在灵州治所回乐县东原,说明灵州古城当在墓葬以西,而吴忠市西北从明代就有一个古城,一直流传至今为古城乡,因此,古灵州故址当在今宁夏吴忠市境内,今吴忠市西北的古城,无疑就应该是古灵州城的简称。

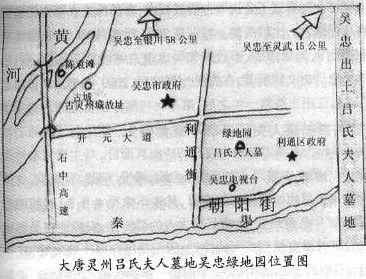

右图:大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序出土位置图

2003年5月8日,吴忠市出土《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》以后,仅仅四个月2003年9月10日,宁夏史志学者、着名版画家、灵武市文管所所长刘宏安就在《新讯息报》发表了《破解灵州古城之谜》的文章,指出唐墓志铭发现确定唐代古灵州城址在吴忠市利通区。2004年4月7日宁夏大学历史系白述礼教授在《新讯息报》发表《古灵州确定在今吴忠市》的文章,第一个对吕氏夫人墓志铭做初步解读;2004年6月23日,白述礼教授又在《新讯息报》发表长篇文章《一石惊天 古灵州浮现吴忠——宁夏吴忠出土唐灵州墓志铭》.,进一步对吕氏夫人墓志铭的出土情况、全面详细解读墓志铭内容、阐述墓志铭发现的重大意义。2004年7月30日,宁夏历史专家、作家、宁夏文史馆馆员杨森翔研究员在《吴忠日报》发表《吕氏夫人墓志铭的史证和书证价值》一文,同样解读了墓志铭,并论述了墓志铭的史证和书证价值。.2006年5月26日,宁夏史志专家、《马鸿逵传》作者之一的张树彬高级教师在《吴忠日报》发表《吕氏夫人墓志铭笺证兼浅说古墓誌文化》一文,进一步阐述吕氏夫人墓志铭对确定古灵州在今吴忠市的重大意义以及墓誌文话。

历史文献特别是明代地方志有古灵州在今宁夏吴忠市的记载,考古出土文物《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》为古灵州城在今吴忠市境内的佐证,专家学者有数十年的关于古灵州在今宁夏吴忠市的研究成果,综上所述,可以得出结论:古灵州城故址在今宁夏吴忠市境内,唐肃宗即位的灵武(郡)就在今宁夏吴忠市境内,不在今灵武市西南,今灵武是明代黄河水淹没古灵州,灵州“城凡三徙”后所筑的新灵州。因此,今宁夏吴忠市与灵武市历史上均属古灵州,都是古灵州的继承者,都拥有古灵州的辉煌历史。

新闻媒体报导

在《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》出土一年多的时间中,从新华社、人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、光明日报、中国考古、中国文博等,到上海、天津、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、河南、山西、陕西、广西等省、市、自治区的新闻媒体,接连不断地报导或转载专题文章。 李东东宁夏历史名人汪一鸣宁夏人地关係

李东东宁夏历史名人汪一鸣宁夏人地关係

李东东宁夏历史名人汪一鸣宁夏人地关係

李东东宁夏历史名人汪一鸣宁夏人地关係.其中新华社在2003年5月28日,距墓志铭出土仅20天,即发表一篇新华社记者陈晓虎、张彦的权威讯息,标题就是:《唐代古灵州城被确定在宁夏吴忠市》,开门见山肯定地指出:“目前从宁夏吴忠市唐墓群中出土的一块墓志铭显示,唐朝最大的军事重镇——古灵州就位于今天宁夏吴忠市的北郊附近。”

《人民日报》在2003年6月20日发表记者周志忠的权威报导:《宁夏一项考古表明 古代灵州在吴忠市》。《光明日报》2003年8月25日发表记者庄电一的专题报导:《古灵州城址找到佐证 考古发现唐代墓葬群和墓誌》,其中指出,吴忠市利通区出土的“吕氏夫人墓志铭可知,这位吕氏夫人所葬之地正是灵州回乐县,而古灵州正在其附近。”

中央电视台在2004年8月12日,播发了《“CCTV2004年度中国魅力城市展示”城市简介之“吴忠”》特别专题报导,其中明确指出:“始建于汉惠帝四年的灵州遗址就在吴忠。”

与此同时,宁夏发行量最大的《新讯息报》在2003年5月22日,墓志铭出土仅有14天的第一时间,发表了记者王红芳和雍斌的报导:《吴忠出土唐墓墓志铭——古灵州城故址千年话题即将破解》;同一天,《银川晚报》发表记者赵宁娜、曹海英的报导:《考古发现吴忠即古灵州》。 宁夏古今名人故事唐代关内道军事地理研究

宁夏古今名人故事唐代关内道军事地理研究

宁夏古今名人故事唐代关内道军事地理研究

宁夏古今名人故事唐代关内道军事地理研究这就是说,从北京以及全国各地到宁夏,都有新闻媒体报导吴忠出土吕氏夫人墓志铭,并且,一致确认:古灵州城在宁夏吴忠市。

2004年4月27日,宁夏吴忠市委、市政府由市委常委、宣传部长、现任宁夏文联副主席的魏锦和副市长、现任宁夏教育厅副厅长的赵紫霞主持,召开“吴忠历史文脉研讨会”,邀请宁夏着名历史、考古专家学者与会,研讨吕氏夫人墓志铭出土对确定古灵州在今宁夏吴忠市境内的重大意义。宁夏着名学者:宁夏文化厅副厅长薛亚平教授,宁夏着名史志专家、宁夏社科院原副院长吴忠礼研究员,宁夏着名考古专家、宁夏博物馆原馆长钟侃研究员,宁夏考古专家、宁夏文物局局长许成研究员,宁夏大学历史系白述礼教授,宁夏考古所吴忠唐墓发掘工地负责人朱存世副研究员,宁夏同心县史志办主任、同心县政协副主席马振福,宁夏文史学者、《吴忠日报》原总编、宁夏吴忠市人大原副主任杨森翔研究员等相继发言,共同得出结论:古灵州城址在今宁夏吴忠市境内。会后,宁夏吴忠市政协编辑出版八十万字的巨着《吴忠与灵州》一书,集宁夏着名学者鲁人勇、徐庄、吴忠礼、白述礼、陈永中、朱可辛、朱存世、钟侃、罗丰、杨森翔、张树彬、马海涛、任淑芳、武欲民、胡迅雷、刘振海、胡建东等十多位专家学者的文章,使《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭》作为古灵州确定在今宁夏吴忠市的出土文物证据,得以全貌展现在世人面前。 吴忠市历史文脉研讨会2004年4月27日

吴忠市历史文脉研讨会2004年4月27日

吴忠市历史文脉研讨会2004年4月27日

吴忠市历史文脉研讨会2004年4月27日《吴忠日报》2004年4月28日头版头条新闻报导:《我市召开历史文脉研讨会,专家认定:古灵州遗址就在今吴忠》。接着,《光明日报》2004年7月13日由记者庄电一发出专题报导:《吴忠寻历史文脉立发展方位》,明确肯定指出:“吴忠市是我国西北开发最早地区之一,……古灵州,就在此地。‘塞上江南’,最早也指这里。”

2004年5月15日,现任十一届全国人大民族委员会主任委员、时任宁夏回族自治区主席历史专业出身的马启智,亲自考察吴忠市出土唐代灵州墓誌《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》。2004年5月16日,《宁夏日报》在头版版眼显着位置,刊发了记者连小芳、王建宏专题报导:《开启尘封的历史——马启智与历史专家追寻古灵州足迹》。报导写道:“站在去年5月出土于吴忠市的唐代吕氏夫人墓志铭前,马启智仔细研读完300多字的碑文后,开始听宁夏大学历史系教授白述礼解读墓志铭。十分内行地追问了几处‘疑点’后,马启智指着这块已经被岁月打磨了1000多年的墓志铭说:‘一石惊天。一座深埋地下的历史古城因了它而洗涤尘埃,慢慢浮现。’ 历史文脉在追寻中贯通,城市久远的记忆被有心者唤醒。自治区博物馆原馆长、文博研究员钟侃向马启智描述了古灵州的辉煌历史:这里是唐太宗李世民与西部少数民族首领友好结盟之地,是唐肃宗李亨登基之地,是朔方节度使郭子仪领兵平叛‘安史之乱’的起兵之所。吴忠是中国西部开发最早的地区,这里得黄河水之养育,千百年来水草丰美,林茂粮丰,是历代皇家的天然粮仓……”“马启智对吴忠市开展文化寻根的良苦用心表示讚赏。他说,古灵州遗址这一谜团的揭开,不仅对吴忠市而且对宁夏乃至中国都是一个重大发现,对开展文化建设、发展旅游业、提升城市文化品位意义重大。他希望吴忠市抓住机遇,做深做透‘古灵州’这篇大文章,把吴忠市建设成历史文化深厚、黄河特色突出、回乡风情鲜明的塞上明珠。”同一天,宁夏电视台也做了同样的报导。2004年5月24日宁夏电视台又在“新闻话题”节目播出专题《唤起古城记忆》,全面报导吴忠发现唐灵州吕氏夫人墓志铭以后,吴忠市多次关于古城灵州的历史文脉研讨活动,包括马启智主席2004年5月15日在吴忠古城湾考查活动,宁夏电视台的《唤起古城记忆》专题节目确认:古灵州城在吴忠市。- 吴忠政协主编吴忠与灵州胡建东校注宁灵厅志

吴忠政协主编吴忠与灵州胡建东校注宁灵厅志

吴忠政协主编吴忠与灵州胡建东校注宁灵厅志

吴忠政协主编吴忠与灵州胡建东校注宁灵厅志唐灵州吕氏夫人墓誌佐证古灵州在吴忠以后,宁夏出现多部採用古灵州在今宁夏吴忠市新观点的着作:

2004年:全军军事志首席专家、宁夏军区原副参谋长(正师级)、着名军事史专家孙生玉大校着《宁夏战史》(宁夏人民出版社,以下未注明者同)、《宁夏军事纪略》、《宁夏通志·军事卷》(方誌出版社);张万寿、吴海鹰主编《走进宁夏》(香港新时代出版社)。

2005年:国家出版署副署长、宁夏回族自治区党委原常委、宣传部长李东东主编《宁夏历史名人》;汪一鸣着《宁夏人地关係演化研究》;孙生玉主编《宁夏山川》。

2006年:吴忠市政协主编80万字的巨着《吴忠与灵州》;白述礼着《大唐灵州镇将》;孙生玉主编《塞上军旅诗选》;魏锦主编《魅力吴忠——历史·文化·旅游卷》(新华出版社)。 陕西博物馆馆刊第18辑西夏学第七期

陕西博物馆馆刊第18辑西夏学第七期

陕西博物馆馆刊第18辑西夏学第七期

陕西博物馆馆刊第18辑西夏学第七期2007年:十一届全国人大内务司法委员会副主任委员、宁夏回族自治区党委原书记陈建国题写书名、国家公务员局副局长、宁夏党委原常委宣传部长杨春光主编《宁夏古今名人故事》;宁夏考古所主编《吴忠西郊唐墓》。

2008年:白述礼着《大明庆靖王朱栴》;杨森翔着《城市记忆》;郭永龙着《趣闻宁夏》;吴忠礼、卢德明、吴晓红着《塞上江南-宁夏引黄灌溉今昔》。罗安国、张广文主编《太阳山春秋》。2008年3月,宁夏史志专家、吴忠市方誌办主任胡建东出版校注清光绪《宁灵厅志》,在校注中,胡主任强调古灵州(薄骨律镇、回乐县)均“在今吴忠市北境。”

2009年:吴忠礼主编彩图版80万字的《宁夏历史图经》;宁夏考古所主编《吴忠北郊北魏唐墓》;白述礼着《走进灵州》(香港中国文化出版社)。

2010年:杨琼主编 ,李进增、韩彬副主编,福建博物馆、宁夏博物馆、固原博物馆编《塞上古韵》(福建美术出版社);杨森翔主编《吴忠溯源——历史与文化》;张树彬着《地方文化探微》,其中《“塞北江南”在何方》等文章均指出:“灵州在今宁夏吴忠”。以上着作多达几十余部

在2005年《吴忠与灵州》一书“序一”中,十一届全国人大民族委员会主任委员、宁夏回族自治区原主席马启智指出:“吴忠、灵武本一母所生,那母亲便是古灵州。”在《吴忠与灵州》一书“序二”中,宁夏着名历史学家、宁夏政协原副主席、宁夏大学原书记、校长、博导陈育宁教授指出:“解放后,特别是近二十多年来,一些专家学者们不懈研究,越来越多的人提出古灵州城址在今吴忠市利通区境内的判断,得到了广泛的认同”。宁夏着名权威考古学家、宁夏博物馆原馆长钟侃研究员在《灵州的历史地位》一文中,更为严肃地指出:“若说在‘吕氏夫人墓誌’发现以前由于没有地下文物可据,仅凭有限的史籍记载,对古灵州城址所在地的不同意见和讨论还是属于学术讨论範围之内事的话,但在‘吕氏夫人墓誌’出土之后,仍然喋喋不休地坚持古灵州城址在今灵武市内,这已经超出了严肃的学术讨论範围,也不是严肃的学术讨论应有的态度。”〔吴忠市政协主编《吴忠与灵州》,宁夏人民出版社2006年2月,第001页序一;第004页,序二;第153页〕

宁夏区外国内学者,也开始认同并在着作中开始採用宁夏学者古灵州在今宁夏吴忠市的观点,例如,陕西人民出版社2008年7月出版,陕西教育学院教授穆渭生博士着《唐代关内道军事地理研究》一书,涉及唐灵州多处,均指出:“灵州(今宁夏吴忠)”2008年,着名历史地理专家、陕西师範大学历史文化学院博导艾沖教授在《唐代漠北铁勒诸部羁縻府州的建置与移徙》论文中指出:“唐太宗于是年太宗贞观二十年(67),八九月亲赴灵州城(今宁夏吴忠市西侧),接见铁勒诸部代表。”(穆渭生着《唐代关内道军事地理研究》,陕西人民出版社,2008年7月第51、92、146、152、161、194、337、404等页。艾沖《唐代漠北铁勒诸部羁縻府州的建置与移徙》,《陕西师範大学学报(哲学社会科学版)》2008年第6期)

中国唐史学会副会长兼秘书长、陕西师範大学历史文化学院博导杜文玉教授,在读到宁夏学者白述礼教授关于古灵州在今宁夏吴忠市境内的文章以后,也完全认同古灵州在今宁夏吴忠市的观点。杜文玉教授在2009年10月1日,致信白述礼教授:“白先生:我完全同意先生(古灵州城址在今吴忠市)的研究结论。”“先生在大作中说:‘灵武市与吴忠市都拥有古灵州的历史,都是古灵州的继承者。’这一观点是十分难能可贵的。”

2011年12月陕西出版集团、三秦出版社出版的《陕西博物馆馆刊》第18辑,又发表了白述礼教授撰写《古灵州在今宁夏吴忠市考》一文,该文全面综述了学术界及白教授本人关于古灵州在宁夏今吴忠市境内的历史研究成果。(2012418.B.S.L.0515)

着名西夏学专家、中国社会科学院学术委员会委员,研究生院教授、博士生导师、中国社会科学院西夏文化研究中心主任史金波教授,2007年8月出版《西夏社会》上下册,其中有“灵州(今宁夏灵武西南)”的文字表述。2011年4月,史先生在宁夏大学西夏学院讲学期间,读到白述礼着《大唐灵州镇将》、《走进灵州》等着作以后,毅然表示:完全认同白教授关于古灵州在今宁夏吴忠市境内的观点。于是,后来在2011年夏,他在参加甘肃武威市召开的《第二届西夏国际学术论坛》发表的学术论文《西夏时期的武威》中,史金波研究员主动改变了原来的观点,採用古灵州在今宁夏吴忠市的观点,在论文中,史金波教授写道:“可以确定东南经略司在西夏首都兴庆府南部的灵州(今宁夏吴忠市境内)。”在该论文发表的《西夏学》第七辑书的第2页页面下注释中,史金波先生还特别加上说明“灵州在今宁夏吴忠市境内”观点出处的注⑺:“注⑺:白述礼:《大唐灵州镇将》,宁夏人民出版社2006年,前言第1页”。收入史金波先生《西夏时期的武威》学术论文的《西夏学》,2011年12月,由上海古籍出版社出版,即宁夏大学西夏学院院长杜建录教授主编的《西夏学》第7辑,史金波先生的论文排为该书收入的42篇论文的首篇学术论文。

着名唐史专家、历史学博士、中央民族大学历史文化学院博导李鸿宾教授,在2000年、2009年的论着中曾採用“灵州(治今宁夏灵武西南)的观点。之后,在与宁夏学者交流,特别是看到《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》图片之后,他立即改变观点,认同灵州在今宁夏吴忠市境内“的观点。他的2013年《西夏研究》第4期发表的论文《墓誌里的吐谷浑王族任职押蕃使问题再探》论文指出: “曦光是吐谷浑王族的继承人,慕容明墓誌透露出,他出生在灵州(治回乐,今宁夏吴忠市西北⑦)南衙”。

对于这一段关于灵州治所的文字表述,他在该文字的注⑦进一步说明:

“⑦ 按灵州治所回乐一地的确切位置,经白述礼等宁夏学者的考证,特别是《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》的出土,证实回乐应在今吴忠西北一带。此前我在自己的论述里涉及灵州治地通常採用“今宁夏灵武西南”,因吴忠市行政区划已从灵武分出单立,灵州治所的位置也应调整为今吴忠辖区,特此说明。有关的研究可参阅白述礼《古灵州城址初探》、《古灵州在吴忠的确证——解读吴忠出土唐墓志铭》、《一是惊天,古灵州浮现吴忠——宁夏吴忠出土唐灵州吕氏夫人墓志铭》,氏着:《走进灵州》,香港,中国文化出版社,2009年,第1-27页。”(BSL2015.0425)

陕西师大历史学博士、《陕西博物馆馆刊》副主编张维慎研究员,2012年6月22日指出:“在灵州治所问题上,多数人(包括年轻人)已接受了吴忠市的观点,至于少数人还没有完全接受,想必需要一个过程,但从他们对这个问题的敏感来看,已引起了重视,或多或少地在思考着、求证着,总有一天会接受的。”宁夏作家、历史专家、宁夏文史馆馆员杨森翔研究员,2012年7月5日指出 :“‘明代以前的灵州在今吴忠’历史事实,谁也改变不了。宁夏学术界已普遍接受;在热心学者的持续努力下,全国学术界定将接受这一正确观点。”

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯